- LA

BAGARRE DE NÎMES

-

les

13, 14 et 15 juin 1790

-

par l'Abbé

Goiffon, 1871

|

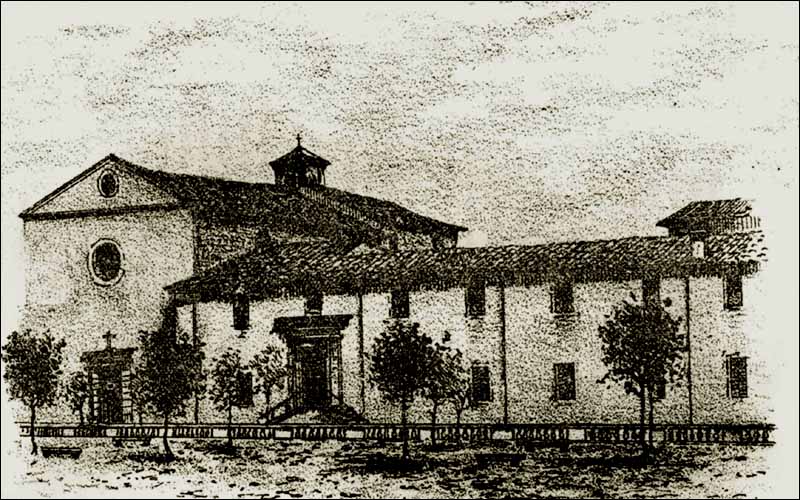

- L'ancienne

église et le couvent des Capucins, devenue église Ste Perpétue

-

A peine l'édit de 1787 eut-il rendu

aux Protestants le libre exercice de leur culte religieux, qu'ils

cherchèrent à s'assurer dans Nîmes, d'une école pour leurs

prédicants et d'un temple pour leur prêche. Ils jetèrent les yeux

sur l'église et le couvent des Capucins ; mais le moment ne leur

sembla pas encore venu de mettre ce projet à exécution, ils surent

donc le tenir dans le secret ; mais lorsque, en 1789, l'Assemblée

nationale agita la question de la liberté absolue des cultes, les

Calvinistes crurent pouvoir enfin exécuter leur des-sein et ils

firent offrir une somme de 200,000 livres de l'église et du

couvent. Ces avances officieuses furent rejelées avec indignation

et dès cet instant il fut convenu dans le parti qu'on userait de

tous les moyens, pour arriver au but. C'est ce qui nous explique la

fureur particulière déployée contre les Capucins ; on trouvait,

en effet, plus simple d'avoir l'établissement pour rien en

égorgeant et terrorisant les religieux et en s'en emparant de vive

force ; on s'épargnait ainsi les dépenses d'achat Infâme calcul

qui fit couler le sang et donna à l'Église de nouveaux martyrs,

mais qui ne fournit pas aux protestants l'établissement qu'ils

désiraient.

-

-

Par suite d'une coalition formée

sous l'influence de la mauvaise foi du parti protestant, qui, selon

son habitude, avait fait accepter ses candidats aux catholiques sous

promesse de soutenir les leurs ce qu'il s'était ensuite bien gardé

de faire, les élections municipales de 1790 firent entrer dans le

conseil de ville une forte majorité catholique. Le mot-d'ordre fut

immédiatement donné ; il fut résolu de renverser à tout prix la

nouvelle administration et, dans ce but, on chercha toutes les

occasions de susciter des troubles dans la ville.

-

-

Une première émeute grave éclata

dès le commencement de mai entre des catholiques et des soldats du

régiment de Guienne,

excités par des gardes nationaux protestants.

-

-

L'énergique attitude de M. de

Marguerittes, maire de Nîmes et député à l'Assemblée

Constituante parvint, pour le moment à rétablir l'ordre ; l'audace

du parti devait bientôt amener de nouvelles collisions. Le Corps

municipal parvint à les empêcher jusqu'au 13 juin ; mais, ce

jour-là, sous un prétexte futile, imaginé par les dragons

huguenots de la garde nationale, les légionnaires catholiques sans

armes furent reçus sur la place de la Cathédrale à coups de fusil

; plusieurs furent blessés. En même temps, des ordres expédiés

dans les communes protestantes du voisinage amenèrent à Nîmes

plus de 5,000 gardes nationaux, qui allèrent camper sur

l'Esplanade, en face du couvent des Capucins, et dont le but,

hautement avoué, était le massacre des catholiques nîmois et en

particulier des officiers municipaux et des Capucins. Les huguenots

ne pouvaient oublier, en effet, que l'établissement de ces

religieux à Nîmes avait eu pour but de les ramener à la foi

catholique et que, fidèles à leur mission, ils avaient converti un

grand nombre de religionnaires.

-

-

Mais il fallait un prétexte. On

essaya de le faire naître, le lundi 14 juin, dans une visite

domiciliaire que le major de la légion fit faire dans le couvent,

sur les onze heures du matin. Malgré la sévérité des recherches,

on ne put trouver rien de suspect dans le monastère; on n'y

rencontra surtout ni armes, ni hommes cachés. Recommandation fut

faite aux religieux de fermer soigneusement leurs portes et leurs

fenêtres; ils obéirent à l'instant.

-

-

Quelques heures après, les religieux

récitaient leurs vêpres dans l'église, lorsqu'un coup de fusil

éclata aux environs de l'Esplanade ; c'était un signal. Ce coup ne

blessa personne, mais occasionna un certain désordre parmi les

volontaires étrangers. A ce moment, par suite de la maladresse d'un

de ces hommes, un nouveau coup de feu vint donner la mort à M.

Massip, officier municipal de Saint-Cosme.

-

-

Quoique les portes et les fenêtres

du couvent fussent hermétiquement fermées, ceux qui cherchaient,

l'occasion de verser le sang prétendirent aussitôt que le coup

était parti de chez les Capucins. La foule se porte alors avec

fureur sur le monastère, s'écriant qu'il faut en finir avec les

prêtres et les porteurs de froc ; la porte est enfoncée à coups

de haches et les assassins se répandent dans le cloître.

-

-

Les religieux purent pour la plupart

trouver un refuge contre les envahisseurs ; trois se cachèrent sur

la voûte de l'église, deux sur le plafond de la bibliothèque,

trois autres sur celui ; du dortoir et trois enfin dans une ruelle

ou impasse qui se trouve entre l'église et le Luxembourg. Le

supérieur, âgé de 70 ans, entraîné par le jardinier, eut à

peine le temps de sortir ; six avaient fui en franchissant les murs

du jardin, ils se sauvèrent à travers champs; un des frères était

absent de Nîmes ; mais cinq d'entre les religieux devinrent les

victimes des assaillants.

-

-

Le Père Benoit, de Beaucaire, âgé

de 50 ans, fut saisi dans une des chapelles de l'église : « Mon

ami, dit-il à son bourreau, donnez-moi le temps d'achever ma prière

et vous m'immolerez ensuite si tel est votre dessein.

» Le barbare sort sa montre et lui accorde cinq minutes ; dès que

ce terme est expiré, il lui tire un coup de fusil et lui plonge sa

baïonnette dans le corps. Le P. Benoit vint rendre le dernier

soupir à la porte de l'église qui conduisait au monastère.

Beaucoup se souviennent encore d'avoir vu les dalles empreintes de

son sang, non loin de l'escalier qui montait au premier étage du

couvent.

-

-

Le Père Siméon, né à Sanilhac,

vers 1750, fut percé en mille sens divers à coups de fourches et

de baïonnettes, dans sa cellule même.

-

-

Le Père Séraphin (Reboul), né à

Nîmes, vers 1762, capucin du couvent de Pont-Saint-Esprit, était

arrivé à Nîmes, la veille, pour visiter sa famille, il fut

massacré dans le dortoir comme le Père Siméon.

-

-

Le frère Célestin (Clat), né à

Nîmes, en 1766, et le frère Fidèle, d'Annecy, succombèrent

ensuite sous les coups des meurtriers; ce dernier, âgé de 82 ans,

sourd, aveugle et retenu dans son lit par une attaque de paralysie,

ne put échapper aux scélérats envahisseurs qui, l'ayant trouvé

couché dans sa cellule, le hachèrent à coups de sabre dans son

lit et le brûlèrent ensuite en mettant le feu à sa paillasse.

-

-

Deux jeunes clercs furent tués, l'un

à la porte du chœur, l'autre à celle de la sacristie ; deux

pauvres ouvriers furent massacrés dans le jardin.

-

-

Après ces exploits, tout dans le

couvent fut saccagé et détruit. La riche bibliothèque de 2,000

volumes, donnée aux Capucins par Antoine-Balthazard Fléchier,

archidiacre de Nîmes et neveu de l'illustre évêque de ce nom, fut

dévastée (1), la pharmacie, une des plus belles du royaume et une

de celles qui fournissaient aux pauvres les plus abondants secours,

fut entièrement détruite. Quatre calices, leurs patènes, deux

ciboires, le linge sacré, les ornements sacerdotaux furent volés

dans la sacristie, un crucifix fut mutilé dans le chœur à coups

de sabre et une statue de la Vierge servit de cible aux forcenés.

Il serait trop long de détailler toutes les profanations dont ces

lieux furent témoins ; n'oublions pas cependant ce fait qu'on n'a

jamais pu démentir : Quelques jours après la Bagarre, des

protestants dansaient à Massillargues vêtus en capucins, portant

les surplis, les étoles et les chapes du couvent, et buvant

tour-à-tour, dans les vases sacrés, à la santé de la Nation.

-

-

(1) Cette

bibliothèque, composée de nombreux ouvrages d'Ecriture Sainte, de

patrologie, de théologie, de controverse, de littérature, etc.,

avait été léguée aux Capucins, à la condition qu'elle serait

ouverte, deux jours de la semaine, aux membres du clergé séculier

et régulier.

-

-

On n'osera jamais, de bonne foi,

contester l'exactitude de ces horreurs, elles ressortent avec

évidence des procès-verbaux de la municipalité de Nîmes et des

brochures du temps, auxquelles on ne sut répondre qu'en persécutant

ceux qui avaient eu le courage de les écrire et les forçant à

s'expatrier pour éviter la mort.

-

-

En vain voudrait-on s'appuyer sur le

certificat qu'on arracha à M. Clemenceau, curé de la cathédrale,

et qu'on eut soin de faire parvenir, comme atténuation des faits, à

tous les curés de la ville et des environs. Ce certificat,

insidieusement écrit par le parti dominant qui le fit ensuite

répandre et afficher à profusion, dit trop et pas assez, et il est

facile de lire dans les interlignes la preuve la plus complète des

scènes épouvantables que nous venons de raconter.

-

-

Citons d'abord ce certificat :

-

« J'ai

été chargé la faire la visite de l'église des RR. PP. Capucins

de cette ville, et, d'en retirer les vases sacrés ci, ornements ;

je dois, pour détruire les faux bruits qui se sont répandus, vous

prier d'annoncer à vos paroissiens, que j'ai trouvé le tabernacle

exactement fermé, que les Saintes-Hosties n'ont point été

profanées et que je les ai transportées, mercredi dernier, dans le

tabernacle de mon église, dans laquelle il n'a été fait, ni

profanation, ni dommage, »

-

-

M Clemenceau dit bien qu'il a été

chargé de faire la visite de l'église des Capucins, mais il ne dit

pas dans quel état il l'a trouvée d'en retirer les vases sacrés

et ornements, mais il ne dit pas qu'il les a retirés, ce qui aurait

été difficile, tout ayant été pillé ; d'ailleurs les prisons de

Nîmes reçurent bientôt après un voleur arrêté à Sommières,

ayant un ciboire en sa possession. Le curé de la cathédrale

affirme, en terminant, qu'il n'a été fait dans son église, ni

profanation, ni dommages ; pour qui sait lire, il est clair que

cette affirmation ne signifie nullement qu'il en soit de même pour

l'église des Capucins. Ce certificat, tout négatif, ne saurait

être opposé à des faits positivement affirmés.

-

-

Les certificats obtenus des Capucins

survivants n'infirment en rien notre récit ; ils taisent les scènes

de l'après-midi et ne rapportent que la visite du matin dans

laquelle les assaillants « se

comportèrent avec décence et honnêteté.

» Les officiers municipaux, dit l'historien Baragnon, firent signer

à chacun des religieux qui reparurent dans Nîmes, un état de tous

les effets et de toutes les sommes qui avaient été pillées dans

leurs cellules : il relève à un total considérable.

-

-

Le même historien nous apprend que

la plupart des religieux qui s'étaient cachés dans le couvent

furent recueillis, dans la soirée, par le sieur Pierre Paulhan,

fenassier, qui leur donna asile dans sa mai-son pendant deux jours

et deux nuits, à la sollicitation de sa femme qui était

catholique. Roussillon, sellier, contribua puissamment à cette

bonne œuvre ; ce fut lui qui, dans la soirée du 14, s'introduisit

dans le couvent, fit sortir les religieux de leur retraite et guida

leurs pas vers Paulhan.

-

-

Les massacres duraient encore dans la

ville, lorsque deux généreux catholiques s'introduisirent dans le

couvent pour ensevelir les martyrs qu'ils déposèrent dans un

caveau de l'église située devant la chapelle de

l'Immaculée-Conception, près de la chaire. Ils les placèrent tous

les cinq sur la même pierre, les prêtres les premiers et les

frères ensuite, en ayant soin de mettre à côté du corps du frère

Fidèle le tison éteint qui avait été en partie l'instrument de

son martyre ; touchant souvenir des catacombes romaines ! Avant de

refermer le tombeau, les deux catholiques en couvrirent le sol de

branches de laurier, symbole de l'éternelle victoire dey martyrs,

et ils mirent les restes des religieux sous la protection d'une

statue de la Sainte-Vierge qu'ils fixèrent sur le mur opposé, les

mains étendues du côté des victimes, comme pour les inviter à

venir régner avec elle dans le Ciel.

-

-

Honteux de leurs violences et de

leurs crimes, les protestants cherchèrent à présenter la Bagarre

comme une affaire entièrement politique, et ils firent rappeler les

religieux échappés au massacre. Voici la réponse que le P.

Alexandre de Saint-Maximin, écrivit à cette occasion aux officiers

municipaux, elle fait parfaitement connaître la résignation et

l'innocence de ceux dont les jours avait couru de si grands dangers.

-

-

Avignon, 26 juin 1790.

-

-

« Messieurs,

j'eus l'honneur de recevoir hier au soir votre lettre venant de

Tarascon. Je ne pus avoir celui d'y répondre tout de suite la poste

étant partie. Nous venons aujourd'hui vous témoigner combien nous

sommes sensibles à l'empressement que vous avez de nous revoir à

Nismes. Nous nous y serions rendus aujourd'hui, si notre état nous

l'avait permis ; mais lundi prochain, nous » aurons un peu plus de

force pour soutenir le voyage et je compte » pouvoir partir avec le

P. Gélestin, les frères Julien, Antoine et peut-être le frère

Mathieu qui est à Carpentras. Quant aux autres nous ne savons où

ils sont. Je pense que nous pouvons venir à Nismes avec toute

confiance. Nous n'avons rien à nous reprocher, par la grâce de

Dieu. Nous avons tâché de nous rendre utiles à tout le monde ;

nous espérons que Dieu daignera nous continuer les mêmes

dispositions. Nous sommes dépourvus de tout ; mais nous osons

compter sur les bontés de nos bienfaiteurs : un peu moins de

confiance de notre part nous aurait fait prendre quelques

précautions, mais Dieu l'a voulu ainsi pour nous éprouver

davantage ; sa volonté s'accomplisse ;nous nous y soumettons. J'ai

l'honneur d'être, etc.

-

Frère Alexandre, capucin. »

-

-

Les religieux rentrèrent

successivement, mais ils trouvèrent leur couvent dans un tel état

de dévastation qu'ils se virent forcés de recourir à la charité

des fidèles et à la bienveillance de la municipalité. La lettre

suivante décrit parfaitement leur triste situation.

-

-

Nimes, ce 10 juillet 1790.

-

« Messieurs,

après nous être rendus dans cette ville pour seconder vos vues et

contribuer par notre ministère à affermir la paix, nous osons vous

manifester nos besoins et vous prier d'y pourvoir incessamment.

-

La majeure partie de nos cellules

sont fermées ; l'on travaille à la sacristie, mais on n'a pas

encore mis la main à la porte du couvent. Plusieurs serrures

manquent dans l'intérieur ; aucun de nos meubles n'est réparé.

Les livres qui nous restent sont sous le scellé et nous sommes

autant dévorés par l'ennui que par le souvenir de nos malheurs.

-

Nous avons mille actions de grâces

à rendre aux citoyens qui nous ont reçus chez eux, et nous devons

dire que toute la ville s'est empressée d'adoucir notre sort. Mais

cette vie, que nous menons dans ce monde, n'est pas celle qui nous

convient ; elle nous éloigne trop de l'église que nous devons

desservir.

-

Nous n'avons trouvé dans le

couvent que quelques paillasses, quelques couvertures et quelques

mauvais habits. Tout le reste a été enlevé.

-

La sacristie manque aussi de tout.

Les ornements qui y ont été trouvés par M. Clemenceau, quand il

est venu prendre la réserve, sont tous hors de service ou ont

besoin de réparations.

-

La cuisine, le réfectoire sont

à-peu-près dans le même état que le reste de la maison.

-

Nous vous prions d'ordonner que

toutes ces réparations s'achèvent le plutôt possible, de nous

accorder en commun la somme que vous jugerez convenable pour nous

établir en communauté, et à chaque particulier une petite avance

pour nos besoins les plus urgents, en attendant que nous ayons pu

vous donner l'état exact de tout ce qui nous manque, ce que nous ne

pourrons que lorsque la bibliothèque sera ouverte et que quand les

deux religieux qui sont encore absents seront arrivés.

-

Nous ne pouvons pas compter, pour

tous les besoins, ni sur la sacristie, ni sur la quête ; nous avons

pour quelques mois de messes à dire, dont l'honoraire nous a été

enlevé ; la quête n'a produit que 122 livres et quelques sous, et

nous devons à divers boulangers 327 livres 19 sous, à la

poissonnerie ou à la boucherie environ 19 livres, et quelques

autres petites sommes à divers ouvriers de la maison, qui devaient

porter leur compte à la foire de Beaucaire.

-

Vous êtes les pères de la

patrie, nous sommes dans une entière nécessité. Voilà les titres

que nous avons pour solliciter votre bienfaisance et compter sur vos

bontés.

-

Nous sommes avec un profond

respect, etc. »

-

-

Le couvent commençait à peine à

reprendre son ancien état, lorsque, sous prétexte d'affranchir les

victimes des cloîtres, un décret de l'Assemblée nationale

supprima les ordres religieux et les vœux monastiques. Interrogés

officiellement sur la décision qu'il leur convenait de prendre,

dix-sept capucins, sur dix-neuf qui composaient encore la maison de

Nîmes, répondirent qu'ils voulaient rester dans leur monastère et

y continuer la vie commune ; les deux autres, pour lors absents, ne

purent, comme leurs confrères, affirmer la liberté qui avait

accompagné leur vocation. Cette réponse valut aux religieux un

moment de répit ; mais dès le mois de mars 1791, ils durent se

disperser de nouveau et cette fois sans espoir de retour. Leur

église était destinée à servir de paroisse constitutionnelle.

-

-

-oOo-

|

- La Révolution à Nîmes, suite d'articles

- > La Révolution à Nîmes les massacres de juin 1790, la religion, le tribunal Rélutionnaire, la guillotine et la Terreur..

- > Contact webmaster

|

|