- LA

PROVIDENCE

- Histoire

des paroisses du Diocèse de Nîmes.

- par l'Abbé Goiffon, Nîmes 1871.

-

- Les œuvres charitables.

-

Parmi les œuvres

anciennes, il nous reste à en faire connaître deux qui furent chacune

le moyen dont Dieu se servit pour ramener à l'Eglise catholique des

âmes nombreuses que l'hérésie n'aurait pas manqué de perdre à jamais.

-

- La Providence.

- L'épiscopat

de Mgr Cohon est certainement l'un des plus fertiles en œuvres de tout

genre. Il n'avait guère trouvé que des décombres en arrivant dans son

diocèse ; à sa mort, il avait guéri presque toutes les plaies et relevé

presque toutes les ruines. Ses successeurs n'eurent pour ainsi dire

qu'à continuer et à fortifier ce qu'il avait commencé.

-

- Toujours

attentif au soulagement des besoins de ses diocésains, il semblait ne

chercher, selon l'expression de notre historien Ménard, qu'à se faire

un trésor dans le sein des pauvres par les établissements de charité

les plus beaux et les plus louables.

L'une de ces fondations

fut l'œuvre de la Providence. Il l'établit le 3 mars 1668, et voulut

qu'on y reçût, pour les instruire, les élever et pourvoir à leur

nourriture et à leur entretien, les orphelins et autres pauvres enfants

de l'un et de l'autre sexe qui, par l'infortune de leur naissance, se

trouvent privés des secours de l'âme et du corps, et cela sans

distinction de catholiques ou de religionnaires.

-

- Quelque

temps après, afin d'éviter les abus qui auraient pu se glisser dans la

maison, on n'y admit plus que des filles. Pour soutenir sa fondation,

Mgr Cohon donna comme premier fonds, et à perpétuité, une somme dé

20,000 livres, qui furent placés sur le diocèse, et il permit au

conseil de la maison de faire faire tous les ans des quêtes générales

dans toute l'étendue du diocèse, suppliant tous les membres du clergé

de signaler leur zèle à recueillir les aumônes.

-

- « C'est

par là, dit Cohon en terminant sa lettre de fondation, que je prétends

finir ma tasche et couronner ma course, sans perdre haleine toutefois,

s'il fault aller plus loing, et m'appliquer à quelque chose de plus

grand ou de plus difficile pour le bien de mon âme et pour la

sanctification de mon troupeau, mais surtout pour la cause et la

défense de l'Eglize..... »

-

- L'établissement

de la Providence fut confirmé par acte notarié, du 6 février 1669. Cet

acte porte les statuts pour les directeurs de l'œuvre et les

constitutions pour la maison elle-même.

Les administrateurs

doivent former une compagnie de douze personnes ecclésiastiques ou

séculières, parmi lesquelles on aura soin d'avoir toujours un ou deux

magistrats, un avocat ou un notaire ou procureur ; le supérieur sera

l'évêque de Nîmes et, en son absence, le vicaire général ; les

officiers seront un directeur, un syndic, deux auditeurs, un receveur

et un secrétaire ; tous ces officiers seront, au commencement et le

premier mercredi de chaque année, choisis par l'assemblée et confirmés

par l'évêque. L'assemblée se tiendra tous les mercredis, entre midi et

une heure, dans le palais épiscopal ou dans la maison de la Providence

; aucune affaire d'importance n'y sera définitivement conclue que

d'après les ordres de l'évêque.

-

- L'assemblée,

ouverte par le Veni Creator, délibérera d'abord sur tout ce qui touche

le gouvernement, la direction et l'accroissement de l'œuvre, soit pour

le spirituel, soit pour le temporel, elle s'occupera ensuite de toutes

les bonnes œuvres qui regarderaient l'intérêt de la religion et des

nouveaux convertis. On ne recevra dans la maison que des enfants qui se

trouvent dans les conditions suivantes :

-

- 1° Ceux des pères morts dans le catholicisme et dont les mères, les parents ou les tuteurs seraient huguenots ;

- 2°

les orphelins et autres qui sont catholiques ou qui désirent le

devenir, quoiqu'ils n'aient pas l'âge de 12 ans pour les filles et de

14 ans pour les garçons, s'ils sont en danger d'être pervertis ou s'ils

se trouvent dans la nécessité ;

- 3°

les enfants dont les pères et mères nouvellement convertis sont pauvres

et ne peuvent pas subsister sans assistance et sans la décharge de la

nourriture et de l'instruction de leurs enfants.

-

- Les

membres de la compagnie sont invités à faire de fréquentes visites dans

la maison, même au temps des repas, pour se rendre bien compte de

toutes les nécessités de l'œuvre.

Les enfants devront être

instruits d'abord de tous les devoirs du christianisme et des mystères

de la Foi, on leur enseignera, en outre, la lecture et l'écriture, et

on leur apprendra un état selon leur capacité. Le travail, la prière

doivent partager la journée ; les enfants s'approcheront des sacrements

le premier dimanche de chaque mois et aux principales fêtes, de l'avis

de leur confesseur ; l'œuvre étant sous la protection de la Providence

divine, de la Très-Sainte-Vierge et de saint Denis, on célébrera d'un

culte particulier la fête de Noël et le premier dimanche de chaque

mois, en l'honneur de la Providence, les fêtes principales de la

Sainte-Vierge et la fête de saint Denis.

-

- Les

vertus que recommande surtout le fondateur sont la charité, la

modestie, la pauvreté, l'obéissance et le bon emploi du temps.

Mgr Cohon permit, en

outre, de recevoir dans la maison des pensionnaires et des externes

pour y recevoir l'instruction , à la condition que les enfants auront

les qualités requises.

La première directrice de

la maison fut Melle de Champeau, personne d'une grande vertu et d'une

piété remarquable; elle fut installée dans son emploi, le 22 mai 1669,

et dès lors la maison commença à recevoir des enfants. Plus tard, on en

confia la direction aux sœurs du Saint-Enfant-Jésus, déjà chargées des

écoles de la ville.

Mgr Cohon chercha de tout

côté des secours pour sa nouvelle fondation ; voyant qu'elle ne pouvait

pas se suffire, il en augmenta la dotation de 3,000 francs pris sur ses

propres biens (20 octobre 1670) et il obtint une pareille somme,

le 30 avril 1678,de Marie-Félicie de Budos, marquise de Portes,

personne recommandable par ses vertus et surtout par son inépuisable

charité pour les pauvres.

-

- Plus

tard, M. Bouvière de Paris, secrétaire du roi, fit à la Providence un

legs de 6,000 francs à prendre sur la terre de Dions ; l'assemblée du

clergé vota une pension annuelle de 200 livres et l'Assiette promit

annuellement une somme de 100 livres. Ces ressources unies à quelques

aumônes et au travail des enfants permirent à l'œuvre de marcher

quoique péniblement.

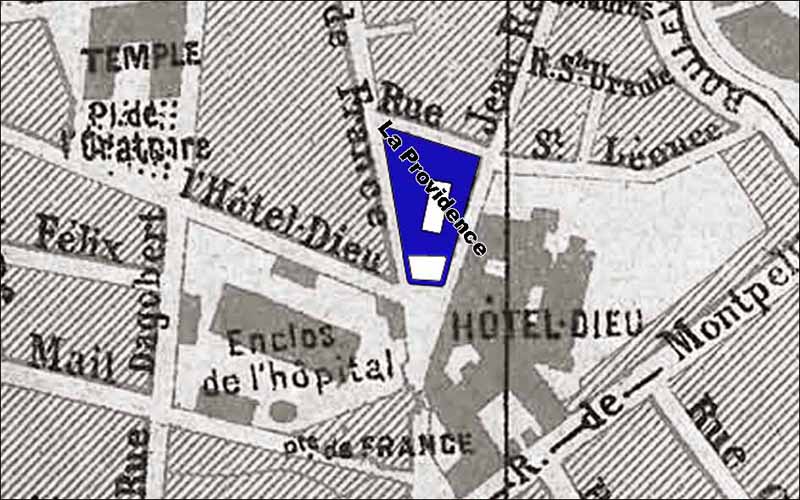

L'œuvre de la Providence

fut installée, le 20 juin 1669, dans la maison qui avait servi

d'hôpital à ceux de la Religion prétendue Réformée. Ce bâtiment en

mauvais état avait besoin de réparations considérables ; Mgr Cohon les

entreprit, mais la mort l'empêcha de les terminer.

Mgr Séguier hérita des

sentiments de son prédécesseur pour l'œuvre de la Providence ; pour en

assurer l'existence, il chargea son Vicaire général, M. de Laugnac,

chanoine trésorier de la Cathédrale, d'aller à Paris, demander au roi

des lettres patentes confirmatives de cet établissement.

-

- Le

roi les accorda à, Versailles, en mars 1686, à la condition que la

maison ne pourrait jamais être changée en maison de profession

religieuse,mais qu'elle demeurerait toujours en état séculier. Par ces

lettres,le roi prit l'œuvre sous sa protection et sauvegarde et lui

permit d'accepter et de recevoir tous dons et legs qui lui pour-raient

être faits par donations entre-vifs, testaments ou autrement ; il

voulut encore que la Providence pût acquérir maisons, héritages et

autres biens, déclarant amortis ceux qui seraient compris dans l'enclos

de la maison. Le roi termine ces lettres en se recommandant lui et sa

famille aux prières quotidiennes de la communauté.

-

- Les

lettres patentes furent enregistrées au parlement de Toulouse, le 10

juillet 1686, à la cour des comptes, aides et finances de Montpellier,

le 25 octobre suivant, et au présidial de Nîmes, le 24 janvier 1687.

Ainsi constituée, l'œuvre

de la Providence devait prospérer et s'accroître ; aussi la maison de

l'ancien hôpital des religionnaires finit par ne plus suffire et il

fallut songer à l'agrandir afin de la rendre et plus solide et plus

commode, et d'y loger un plus grand nombre de filles. Mais un arrêt de

la Cour des Grands-Jours, tenus à Nîmes en 1667, en avait adjugé la

propriété à l'Hôtel-Dieu. Il fallait acquérir cette propriété ou se

transporter ailleurs ; Mgr Fléchier fit proposer au bureau de

l'Hôtel-Dieu que, s'il voulait faire cession de cette maison à l'œuvre

de la Providence, sous une pension, on se mettrait en état de la faire

rebâtir pour y loger les filles orphelines.

-

-

- Le

9 juin 1698, les administrateurs de l'Hôtel-Dieu constatèrent que les

bâtiments de l'ancien hôpital des religionnaires étaient en si mauvais

état qu'ils seraient pour eux une charge et non une utilité, et le 30

du même mois, ils décidèrent d'en abandonner la propriété aux

directeurs de la Providence, sous l'albergue annuelle de 60 livres,

payables le jour de la Magdeleine, avec pouvoir d'y faire toutes les

augmentations et bâtiments nécessaires. Ces propositions furent

acceptées par acte du 3 novembre 1698 ; l'évêque s'empressa de faire

préparer par l'architecte Cubissol, les plans et les devis de la

reconstruction projetée et, par un acte daté de Bernis, le 9 juillet

1699, il se porta caution de la dépense. L'adjudication des travaux fut

prononcée en faveur de Jean Vigier, maître maçon, au prix de 7,650

livres, non compris la chaux, la cendrée, les vitres et les grilles de

fer que la maison dut fournir. Les ouvriers se mirent immédiatement à

l'œuvre et, peu de temps après, les orphelines purent s'y installer.

Elles y vécurent en paix

jusqu'à ce que la Révolution vînt détruire cette œuvre.

L'administration de l'Hôtel-Dieu reprit la propriété des bâtiments et y

installa une partie de ses malades.

En 1817, la maison de la

Providence fut cédée aux Frères des Ecoles chrétiennes, qui en ont fait

depuis lors leur maison principale.

-

-

-oOo-

-

- Les frères des écoles Chrétiennes.

- par

Théodore Picard

- (Extrait de Nîmes Autrefois, Aujourd'hui de Théodore Picard, 1901 - Page 102-103)

-

- Grâce

à Mgr Besson, la maison principale des Frères des Ecoles Chrétiennes

est établie, depuis 1882, sous cette paroisse, rue de la Poudrière,

dans l'ancienne propriété Prophète, acquise par Mgr Cart, et destinée

primitivement à l'Œuvre de la Jeunesse, (Cette œuvre fondée par le R.P. d'AIzon, dès son arrivée à Nîmes, vers 1840, est aujourd'hui située à la nouvelle route d'Arles).

-

- Cette position qui domine la ville, aux pieds de la belle statue de la Mère admirable,

élevée par Mgr Gilly, sur une tour à un point culminant de la colline,

est des plus agréables et des plus saines. De là, ces modestes

instituteurs, si aimés de la population nîmoise, vont chaque jour

porter l'instruction dans les diverses paroisses dé la ville.

Les

disciples de Saint-Jean-Baptiste de la Salle avaient été appelés à

Nîmes sous l'épiscopat de Mgr de Becdelièvre ; la tourmente

révolutionnaire vint les y surprendre et les disperser. Depuis leur

retour en 1817, ils étaient logés dans l'ancien local de la Providence,

rue Jean Reboul.

-

- La Providence.

-

L'établissement

de la Providence, confié aux Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve, par

Mgr de Chaffoy, en 1822, n'est que la continuation d'un orphelinat créé

en 1816, par les Dames de la Miséricorde.

Cette

œuvre charitable a été autorisée par ordonnance du 25 août 1837. Dès la

nouvelle installation à la rue de la Faïence, on recueil-lit, avec les

orphelines, les jeunes filles sourdes-muettes. Plus tard, en 1838,

cette dernière œuvre en fut distraite et réunie à celle qui existe à

Rodez. Une somme de 40.000 francs a été donnée par la ville de Nîmes

pour frais de premier établissement. Grâce à une généreuse bienfaitrice

et aux allocations municipales, la maison actuelle a pu s'élever à côté

du couvent des Religieuses de Besançon, même rue. Conformément

à un désir de Mgr Cart, exprimé en 1854, Mgr Plantier, inaugurant, en

1860, la nouvelle chapelle, l'a dédiée sous le vocable de l'Immaculée-Conception.

-

-

-oOo-

-

- Extrait

de Nîmes et ses rues

- de

Albin Michel, 1876

-

- C'est

dans la rue de la Faïence que se trouve actuellement

l'établissement des orphelines catholiques, dit Maison de la

Providence.

- Cette

institution a été fondée à Nîmes

par les religieuses de Saint-Thomas-de-Villeneuve en 1821, avec les

secours annuels de la ville et du département. Un don de

30,000 fr. ayant été fait à cette œuvre par

Mlle d'Alizon, en 1841, le conseil municipal y ajouta 35,000 fr.,

avec lesquels on construisit l'établissement avec tous ses

développements actueld, qui lui permettent de recevoir plus de

200 orphelin

-

-

-oOo-

- La Providence - Le Refuge - Les soeurs de la Charité

- Extrait

de la Paroisse Saint-Charles, pages 156 à 161.de

M. l'Abbé Goiffon, 1872

La

Providence de Saint-Thomas de Villeneuve

- L’œuvre

de la Providence, destinée à

recueillir les pauvres orphelines, fut établie dans une maison de

l'Enclos, au mois de mars 1816, par les Dames de la Miséricorde qui

en gardèrent la direction pendant plusieurs années.

-

Dès que Mgr de Chaffoy eut été nommé évêque de Nîmes, ce fut

la première œuvre de son futur diocèse dont il voulut s'occuper,

et de 1817 à 1820, il entretint avec les directrices de

l'établissement une correspondance sous l'influence de laquelle

l'orphelinat prit de l'accroissement ; par le conseil de l'évêque

nommé, et de concert avec les cinq curés de la ville et les

autorités locales, les Dames de Miséricorde lancèrent, le 4 mai

1820, un chaleureux appel à la charité des fidèles, et des

ressources furent assurées à l’œuvre pour trois ans.

Un

des premiers soins de Mgr de Chaffoy, lorsqu'il lui eut été donné

de prendre enfin possession de son diocèse, fut d'organiser

définitivement la Maison de la Providence ; les dames qui l'avaient

jusqu'alors administrée avec un zèle admirable n'avaient pu

cependant lui donner tous leurs soins, et le bien ne pouvait

évidemment être complet. Afin de pourvoir à la prospérité de

l'établissement, il fallait le confier à des directrices dont

l'attention ne fût pas partagée par les intérêts de leur propre

maison. L'évêque le comprit ; il mit à la tête de l’œuvre, en

1822, des religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve, dont la

maison-mère est établie à Aix, et en confia bientôt après la

haute direction à M. l'abbé de Tessan.

Les

religieuses de Saint-Thomas étaient à peine installées, qu'elles

furent appelées par Mgr de Chaffoy à une œuvre nouvelle ; le cœur

du saint évêque se sentit pressé de recueillir à la Providence

les jeunes filles sourdes et muettes, et de leur donner dans cette

maison une instruction capable de les consoler pour ce monde et de

les sanctifier pour l'autre. La Congrégation accepta l'œuvre et,

sous les auspices de l'évêque de Nîmes, deux religieuses se

rendirent à Besançon, dans une école de sourdes-muettes, et s'y

formèrent pendant dix-huit mois aux bonnes méthodes. Revenues à

Nîmes, elles s'y consacrèrent avec un zèle admirable à

l'instruction de ces pauvres déshéritées de la nature.

-

Les résultats obtenus appelèrent l'attention des autorités locales

qui s'empressèrent de favoriser l'établissement. La Providence fut

légalement autorisée par une ordonnance royale du 23 août 1837 ;

mais bientôt après, le Conseil général du Gard crut devoir

enlever toute subvention à l'œuvre des sourdes-muettes et la réunir

à celle de Rodez ; c'est là que, depuis 1838, sont envoyées les

sourdes-muettes du Gard.

Le

département ne se désintéressa cependant pas complètement de

l'œuvre de la Providence, et il n'a jamais cessé de voter chaque

année une subvention en sa faveur.

-

Cette somme et celles que les Dames de Miséricorde font parvenir

annuellement sont les principales ressources de l’œuvre.

-

De son côté, la municipalité nîmoise, engagée d'ailleurs par un

legs considérable de Melle d'Alison, fait aussi à la Providence des

allocations périodiques.

-

C'est au moyen de ces allocations que la maison actuelle a été

construite à divers intervalles ; on y travaillait en 1851, lorsque

Mgr Cart, voulant conserver dans un monument la mémoire de la

proclamation du dogme de l'Immaculée-Conception, ordonna que la

chapelle de l'établissement en serait le souvenir diocésain et

serait dédiée sous le titre de ce mystère. Cette chapelle fut

inaugurée en 1860.

La

maison de la Providence renferme aujourd'hui (1872) environ 130

orphelines.

Le

Refuge. - Mgr de Chaffoy est le

fondateur de cette œuvre admirable qui a déjà retiré du mal et de

l'abîme un bien grand nombre d'âmes, et qui a préservé du vice

une multitude de jeunes personnes exposées par leur condition aux

dangereuses séductions du siècle. Dès sa naissance, l'œuvre fut

confiée au zèle de M. l'abbé d'Alzon et à la direction des Dames

religieuses de Marie-Thérèse, dont la maison principale est à

Lyon.

Le

Refuge fut ouvert en 1836, dans un local situé en dehors de la

ville, sur la route de Beaucaire, et fut reconnu et autorisé

légalement par ordonnance royale du 21 septembre 1838.

Plus

tard, la construction du viaduc du chemin de fer ayant morcelé un

enclos nécessaire à l'établissement, les religieuses directrices

furent autorisées, par une ordonnance du 6 mars 1847, à vendre leur

maison et leur enclos et à acheter un autre local ; c'est alors

qu'elles s'établirent à la rue des Fours-à-Chaux ; dans l'ancien

monastère des Bénédictins. Pendant longtemps, l’œuvre y vécut

à l'étroit ; mais, les aumônes des fidèles du diocèse ont enfin

permis de donner au Refuge des constructions plus vastes et plus

saines et, en particulier, une chapelle convenable qui fut bénite

par Mgr Plantier, le 30 avril 1860.

Les

Sœurs de la Charité, dites de Besançon

- Comme l'indique son nom populaire, cette Congrégation a pris

naissance à Besançon. En 1799, M. Bacoffe, curé de Notre-Dame de

cette ville, cherchant à relever les ruines que la Révolution avait

faites dans sa paroisse, eut l'idée d'ouvrir une école pour les

filles ; aussitôt quatre personnes de bonne volonté et d'une grande

piété s'offrirent à lui pour cette œuvre. Parmi elles se trouvait

Mme Jeanne-Antide Thouret, ancienne religieuse de la Charité de

Paris, que la tourmente révolutionnaire avait rejetée dans son

pays. Ce fut là le noyau de la Congrégation. Sous la direction de

leur curé, ces quatre personnes se réunirent dans un modeste

logement et ouvrirent des classes sans prendre cependant un costume

religieux, afin de ne pas attirer sur elles les persécutions de

l'époque.

Lorsque

les jours devinrent un peu moins mauvais, Mme Thouret ayant appris

qu'un certain nombre d'anciennes filles de la Charité avaient pu se

réunir, fit ses préparatifs pour rentrer dans sa Congrégation,

mais elle dut renoncer à son projet, en présence de l'opposition de

l'archevêque de Besançon, qui la décida à continuer l’œuvre

qu'elle avait commencée dans cette ville.

Le

3 octobre 1800, eut lieu la première retraite des associées, à la

fin de laquelle toutes acceptèrent la règle de saint Vincent de

Paul. Le 15, leur maison fut bénite par M. de

Chaffoy, alors vicaire général de Besançon et plus tard évêque

de Nîmes ; le Saint-Sacrifice fut célébré dans le réfectoire,

sur un autel improvisé, et à l'issue de la messe toutes

prononcèrent leur acte de consécration.

-

Dès le mois de mai 1801, l'association eut à Besançon une seconde

maison pour des écoles et des secours à distribuer aux indigents ;

l'année suivante l'hospice de Bellevaux lui était confié;

c'est ainsi que peu à peu se dessinait le but du nouvel Institut ;

créé surtout en faveur des pauvres, il embrasse presque tous les

genres de services que l'on peut attendre du zèle et de la charité

chrétienne.

Un

costume religieux fut adopté en 1803 ; la Congrégation prenait dès

lors un accroissement considérable et tirait en grande partie ses

règles de celles des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. La

reconnaissance légale fut accordée par un décret daté de

Saint-Cloud, le 28 août 1810 et, dès la fin de la même année, sur

un ordre du gouvernement, une colonie de douze sœurs alla s'établir

à Naples et y fonda un établissement qui fut bientôt florissant.

Une

Congrégation qui avait eu pour premier protecteur Mgr de Chafioy et,

plus lard, pour supérieur Mgr Cart, avait sa place naturellement

marquée dans le diocèse de Nîmes, d'autant plus que ce diocèse

n'avait pas de communauté relevant directement de l'autorité

épiscopale. De nombreuses paroisses désiraient des religieuses pour

leur confier l'éducation des jeunes filles et les Communautés des

diocèses voisins ne pouvaient répondre à toutes les demandes. Ce

furent ces considérations diverses qui engagèrent Mgr Cart à

appeler à Nîmes les Sœurs de la Charité de Besançon dont il

avait pu, avant son épiscopat, apprécier le zèle et le dévouement.

Sa

demande fut accueillie avec un pieux empressement et, le 29 novembre

1844, quatre Sœurs partirent de Besançon, sous la conduite de leur

supérieure générale, pour venir fonder la maison de Nîmes. II

était convenu que, dans notre ville, la Congrégation serait

diocésaine et indépendante de la maison de Besançon, en conservant

toutefois les règles de la maison-mère.

Dès

le lendemain de leur arrivée à Nîmes, après avoir dit la messe

pour attirer les bénédictions du Ciel sur l'entreprise, Mgr

Cartinstalla lui-même la petite colonie dans une maison de

l'Enclos-Rey léguée au diocèse par M. l'abbé Bassot.

-

Les commencements furent pénibles et les premiers moments féconds

en embarras et en sacrifices ; la pauvreté religieuse était facile

à observer, presque tout manquait dans la petite maison, et les

religieuses furent souvent heureuses de trouver dans des voisins

charitables le moyen de se procurer le nécessaire. Dieu bénit ces

sacrifices, des postulantes arrivèrent ; on put prévoir que

la maison aurait de l'avenir et le courage ne manqua jamais aux

fondatrices ; d'ailleurs, les fréquentes visites que leur faisait

Mgr Cart étaient bien de nature à entretenir leur zèle et leurs

espérances.

Une

première cérémonie de vêture eut lieu, le 29 septembre 1845 ;

trois novices reçurent le petit voile ; quelques jours après, le 15

octobre, le premier établissement diocésain était fondé à

Vauvert L'année 1846 vit former ceux de Redessan et de Remoulins ;

en 1847 furent fondés ceux de Fourques et de Valleraugue ; en 1847

eut lieu, au mois de septembre, la première cérémonie de

profession, et la maison de Pompignan s'ouvrit. Nous ne relaterons

pas les diverses fondations subséquentes ; qu'il nous suffise de

dire qu'en ce moment on compte près de cinquante établissements

dans le diocèse de Nîmes et un dans celui de Montpellier.

Cependant,

la petite maison de l'Enclos-Rey ne pouvait plus suffire aux

développements que prenait la Communauté ; il fallut songer à se

procurer un local plus convenable et plus spacieux. À cette époque

M. le chanoine Couderc venait d'acquérir une vaste maison à la rue

de la Fayence qu'il destinait,d'abord, à l’Œuvre

de la Jeunesse. Instruit des besoins des Sœurs de Besançon, le

pieux chanoine consentit à se dessaisir en leur faveur de sa

propriété, et la Congrégation prit possession de la maison, le 25

août 1851, après y avoir fait quelques réparations urgentes.

Mgr

Cart, voulant définitivement assurer l'existence et l'avenir de la

Communauté, se mit alors à solliciter le décret de reconnaissance

légale ; les démarches furent longues et le saint évêque, miné

par la maladie qui devait le conduire au tombeau, craignait de

quitter la vie avant d'avoir procuré à son cher établissement ce

dernier gage de sa sollicitude. La Providence voulut cependant lui

donner cette consolation ; un décret du 31 juillet 1855 reconnut la

Communauté des Sœurs de Besançon de Nîmes et l'autorisa comme

Congrégation à supérieure générale ; Mgr Cart en reçut la

nouvelle deux jours ayant sa mort et s'écria aussitôt, avec le

saint vieillard de l’Évangile : «

Maintenant, Seigneur, laissez aller

votre serviteur en paix. » Quelques

jours auparavant, ii avait adressé aux Sœurs une lettre admirable

qui fut comme son testament spirituel en faveur de la Communauté qui

la relit souvent avec vénération. - La petite chapelle qui

sert aujourd'hui d'oratoire reçut le cœur du saint prélat.

La

Congrégation acheta, l'année suivante, la maison Baragnon et put

ouvrir son pensionnat dès le mois d'octobre 1856. Presque aussitôt

des travaux d'appropriation furent entrepris et continués pendant

plusieurs années ; ces travaux se terminèrent par la construction

de la belle chapelle gothique dont M. l'architecte Révoil a fourni

les plans. La première pierre en fut solennellement posée le 15 mai

1862 ; par Mgr Plantier. Ce monument fut consacré, le 22 septembre

1864, à là fin d'une retraite donnée aux religieuses, en présence

d'une centaine de prêtres venus de tous les points du diocèse.

-oOo-

- > Contact Webmaster

|