- LES

FRÈRES-PRÊCHEURS.

- LES

DOMINICAINS

-

par

l'abbé Goiffon, 1875.

-

-

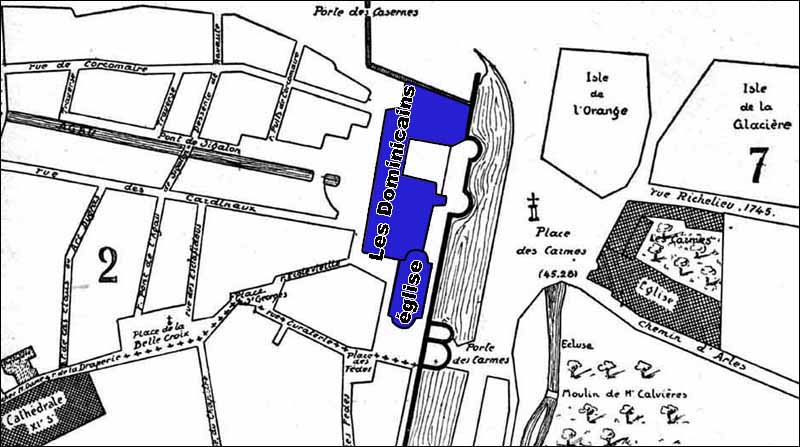

- Couvent

des Dominicains, 1636 - Eglise, 1714. Extrait d'un plan

de Nîmes au XVIIIe siècle de Igolin,

-

- Saint

Dominique, chargé par le Pape Innocent III de remplacer le

bienheureux martyr Pierre de Castelnau dans la mission de convertir

les Albigeois, n'eut la pensée de fonder son Ordre religieux

que lorsque quelques jeunes gens de bonne volonté se furent

joints à lui pour travailler, sous sa direction, à la

conversion des hérétiques. Innocent III lui donna une

première approbation conditionnelle et Honorius III,

approuvant définitivement le nouvel établissement,

imposa aux disciples de saint Dominique l'obligation rigoureuse de

prêcher, ce qui leur fit donner le nom de Frères-Prêcheurs.

Dès l'an 1217, sept Dominicains s'établirent à

Paris et y fondèrent la maison des Jacobins, ainsi nommée

parce qu'on y hébergeait les pèlerins qui se rendaient

à Saint-Jacques de Compostelle. Saint Dominique mourut dans

les derniers jours du mois d'août 1221.

-

- ARRIVEE

DES DOMINICAINS A NIMES.

-

- D'après

le Petit Thalamus de Montpellier, Frère Daumergues, saint

Dominique, passant par Nîmes, y avait fait plusieurs miracles.

Ce souvenir fut sans doute une raison pour les nîmois d'appeler

au milieu d'eux quelques-uns de ses disciples. D'après un

vieux manuscrit en parchemin, que l'on conservait dans la

bibliothèque de l'ancien couvent de Toulouse, le couvent de

Nîmes fut établi, en 1263. Ce manuscrit dans lequel le

père Guidonis, inquisiteur et dans la suite évoque de

Lodève, a recueilli les actes des Chapitres généraux

et provinciaux de l'Ordre, depuis 1240 jusqu'en 1342 ainsi que les

fondations de divers couvents, s'exprime ainsi peur celui de Nîmes

: Conventus Nemausensis positus fuit, anno 1263 ; primus prior

fuit frater Petrus Joannis : Le couvent de Nîmes fut fondé

en 1263, son premier prieur fut le frère Pierre Jean.

-

- Le

même manuscrit contient les actes du chapitre provincial tenu à

Montpellier, en 1265, dans lequel, à l'article des députations

pour visiter les couvents, il est dit: Frère Raymond de

Forcalquier (forquinquerio) visitera Valence, Avignon,

Tarascon, Arles, Nîmes...

-

- Il

est également parlé du couvent de Nîmes dans les

chapitres suivants, soit dans les assignations, soit dans les

députations pour visiter ; nous n'en citons que quelques

passages que nous traduisons du latin : au chapitre provincial de

Limoges, en 1266 : Nous assignons pour Nîmes frère

Raymond Botiva... Frère Ysarnis visitera Montpellier, Alais,

Nîmes ; au chapitre de Béziers, en 1269, les couvents

d'Avignon, Tarascon, Arles, Nîmes s'occuperont d'autres études

; à la date du 29 juin 1270, le manuscrit porte, frère

Jacques de Vinolas visitera Avignon, Tarascon, Arles, Nimes...

-

- Le

premier monastère situé hors de la ville, près

de la porte qui prit d'eux le nom de porte, des prêcheurs, à

l'endroit où plus tard on construisit un faubourg, ne fut bâti

qu'en 1270 ; jusqu'alors la porte dont nous venons de parler s'était

appelée porte du chemin.

-

- C'est

à cette époque que les Prêcheurs sont nommés

dans un acte public pour la première fois ; Pierre Audemar les

inscrivit dans son testament du 2 novembre 1270 pour un legs de deux

deniers tournois; les Franciscains eurent aussi un legs semblable.

- A

partir de ce moment, les Dominicains sont rarement oubliés

dans les dispositions testamentaires des principaux personnages

minois.

- Le

22 mai 1313, l'acte de dernière volonté de Raymond

Ruffi, fondateur de l'Hôtel-Dieu de Nîmes, établit

un anniversaire dans l'église du couvent pour le repos de son

âme et de celles de ses parents. Le 17 octobre 1345, le

cardinal Bertrand de Deaux, ancien évêque de Nîmes,

légua quinze florins aux Prêcheurs. Le 26 février

1368, Raymond de Nogaret, seigneur de Calvisson, Marsillargues et

Manduel légua 200 livres tournois au monastère pour la

construction d'une chapelle en l'honneur de saint Jean l'Évangéliste

dans laquelle il élut sépulture. Comme ces deux cents

livres ne suffisaient pas pour la construction, elles furent

employées, par permission du pape Innocent IV, en réparation

à l'église du couvent et la sépulture fut faite

derrière le maître-autel. A cette époque le

couvent comptait quatorze pères capitulants.

- En

1392, Geoffroy Paumier, ancien lieutenant de la Sénéchaussée

fonda par son testament un anniversaire dans l'église des

Dominicains, pour le repos de son âme et de celle de son fils

et donna dans ce but la somme de seize francs d'or à prendre

sur le produit de la vente de ses meubles. En outre, les exécuteurs

testamentaires, pour concourir aux vues de piété et de

religion du testateur, assignèrent six francs d'or en faveur

d'un des religieux du monastère, nommé Raymond Boirand,

afin de lui faciliter les études qu'il allait faire à

Paris. A ce moment les Dominicains formaient à Nîmes une

communauté nombreuse ; leurs actes capitulaires prouvent qu'il

y avait alors dans le monastère 19 religieux conventuels et

entre autres un lecteur en philosophie, à qui ces actes

donnent le titre de Magister naturarum et deux lecteurs ou

professeurs en théologie, ce qui suppose une école

monastique très-considérable.

- Le

25 juin 1430 fut inhumé dans l'église des

Frères-Prêcheurs un homme aussi remarquable par sa piété

que par sa science ; c'était Jean de Terre-Vermeille, fils

d'un ancien consul de Nîmes, docteur en droit canonique et

civil, et avocat du roi en la Sénéchaussée de

Beaucaire. Partisan déclaré du dauphin, qui fut depuis

Charles VII, il composa un écrit latin en sa faveur, intitulé

: contra rebelles suorum regum. Cet ouvrage ne fut imprimé

qu'en 1526, à Lyon, par l'imprimeur Constantin Fradin, qui

l'enrichit de notes explicatives dues à Jacques Bonnaud, natif

de Sauzet. Par son testament, Jean de

- Terre-Vermeille,

prévoyant le cas où ses enfants mourraient sans

postérité, voulut que, après leur décès,

ses biens fussent employés au soulagement des âmes du

Purgatoire, des pauvres mendiants et honteux, et au rachat des

captifs détenus par les infidèles (1).

-

- (1)

Ménard in, note 15, p. 17, nous a conservé l'épitaphe

en vers plus ou moins défectueux qui fut gravée sur son

tombeau ; elle a péri dans la destruction de l'église

par les religionnaires, au XVIe siècle.

- Hoc

resolvit ossa mortis tyrannide fossa :

- Multis

latam annis celat civis famam Ioannis :

- Aurum

latescit : quum de Terra Rubea cessit

- Nemausi

civis meritis ceisus opimis :

- Sensu

profundus ; legum apex atque fundus :

- Verbîs

facundus, paucis in orbe secundus

- Gemina

lux plebis : advocatus publici gregis

- Flagrat

amore in Francorum régis honore,

- Nunquam

varii tropheum cinxit leopardi :

- Moribus

ornatus, jacet merito tumulatus

- Anno

milleno quatercentum terquoque deno,

- In

recolendas Julii septimo calendas :

- Flamina

tartarei ignis non detur ci

- Vera

fideli donet Deus premia celi.

-

- Louis

Raoul, fondateur de l'Avocaterie des pauvres à Nîmes,

par son codicille du 16 avril 1480, choisit sa sépulture dans

l'église des Prêcheurs, au-devant de la chapelle du

crucifix, ou en tel autre endroit que voudraient choisir les

religieux, et fonda un anniversaire en cette église ; par le

même codicille, il ordonna que ses exécuteurs

testamentaires fissent célébrer des messes en divers

lieux et entre autres dans les couvents des quatre Ordres mendiants,

de Sainte-Claire et de l'abbaye de Saint-Sauveur de la Fontaine.

Raoul mourut le 31 août 1484, et fut inhumé chez les

Prêcheurs.

-

- Le

16 novembre 1482, Dominique Deyron, bourgeois de Nîmes, élut

également sépulture dans l'église des

Dominicains, au tombeau de ses parents, et légua au couvent

100 livres tournois qui lui étaient dues sur les biens de

noble Louis de Bressolis, son beau-père, pour une messe

perpétuelle à, célébrer tous les lundis

avec absoute sur sa sépulture pour lui et ses parents ; il

donna, en outre, sur ses propres biens, 20 livres tournois payables

en quatre ans pour un trentenaire de messes à célébrer

pour le repos de l'âme de Marguerite Gautier, ss mère.

Deyron fit un second testament, le 3 septembre 1485, par lequel il

donna au couvent tous ses biens, parmi lesquels se trouvait une

maison dans la rue de la Lombarderie.

-

- Le

16 mars 1501, Bartholomea de Saint-Flour, veuve de Jean Tutèle,

ancien bienfaiteur du couvent, fonda une messe haute perpétuelle

à célébrer tous les jours dans la chapelle de la

sacristie que son mari avait fait construire ; elle donna dans ce but

400 florins de monnaie courante. Vers le même temps, le 23

novembre 1501, Claude Gomin donna tous ses biens au couvent à

condition qu'il serait nourri et entretenu, tant sain qu'infirme, et

pourvu, de vêtements selon son état, et qu'il serait

rendu participant de tous les suffrages et bonnes œuvres des

religieux.

-

- Un

autre habitant de Nîmes, Jean André, marchand, par son

testament du 25 juin 1504, voulut être enterré dans

l'église des Prêcheurs; ses dispositions testamentaires,

assez semblables .à d'au-tres de la. même époque,

nous ont paru assez curieuses, au point de vue des usages du temps,

pour que nous les résumions ici : Jean André donne aux

chanoines de la Cathédrale cinq sols tournois pour que., selon

l'usage, ils reçoivent son corps dans leur église; il

lègue au curé qui fera la levée du corps, 10

deniers, au clerc 3 deniers, à chaque prêtre qui

assistera à ses funérailles 5 deniers, à chaque

dominicain présent à l'enterrement 8 deniers; les

quatre religieux qui porteront son corps recevront chacun 15 deniers;

treize pauvres seront habillés; une messe sera chantée

dans la neuvaine de sa mort chez les Augustin», les Carmes et

les Frères-Mineurs, et à cet effet chaque couvent

recevra 10 sols tournois ; ces mêmes religieux chanteront deux

autres messes à la neuvaine et au bout de Fan, et recevront

pour ces messes 15 sols; à chaque bassin des quêtes, il

sera donné 7 sols et 6 deniers ; aux chanoines de la

Cathédrale, 20 sols; à l'église de Marguerittes,

pour la réparer, 10 sols ; ce qui restera d'une somme de 40

livres sera distribué en messes chantées, cierges et

autres œuvres pies, à la volonté de ses exécuteurs

testamentaires.

-

- II

serait trop long de rapporter ici tous les dons et toutes les

fondations dont le couvent des Dominicains profita au moyen-âge;

nous terminerons ce que nous en avons dit par la fondation de la

chapellenie de Saint-Jean-Baptiste qu'y fit, le 18 juin 1528, Jean

Gylabert, prieur de Lédignan, « pour la rédemption

de son âme et de celles de ses parents.»

-

- En

vertu de l'acte de fondation, une messe devait être dite chaque

jour, le dimanche en l'honneur de la Sainte Trinité, le lundi

pour les morts, le. mardi en l'honneur des saints anges, le mercredi

en l'honneur de saint Jean-Baptiste, le jeudi en l'honneur du

Saint-Esprit, le vendredi en l'honneur de la Passion de

Nôtre-Seigneur et le samedi en l'honneur de la Sainte-Vierge.

Le fondateur donna en ce moment trois tasses d'argent pesant huit

marcs, deux onces et neuf deniers ; une aiguière d'argent

pesant deux marcs, sept onces et demie ; un calice d'argent doré

pesant deux marcs et deux onces, et ayant coûté pour la

dorure cinq ducats et demi ; deux salières d'argent, trois

cuillères et trois fourchettes d'argent pesant un marc et sept

onces; le tout fut évalué 203 livres, 12 sols et 3

deniers ; Gylabert donna encore une vigne sise dans le territoire de

Nîmes, au quartier du Plan, d'une carteirade et demie (environ

45 ares) évaluée 40 livres tournois. Le fondateur

chargeait, en outre, son héritier, Jean Gylabert neveu, de

donner dans lé même but 200 livres payables six ans

après son décès. Un acte de 1533 nous apprend

que les 203 livres, 12 sols et 3 deniers furent employés à

l'achat du troisième tiers d'un mas à Mérignargues,

qui, dès lors, appartint en entier aux Prêcheurs.

-

- Ces

religieux, outre leur propriété à Mérignargues,

en possédaient d'autres en Grézan et dans le faubourg

qui entourait le couvent; ils avaient des vignes sur divers points du

territoire et des propriétés rurales à

Marguerittes, Courbessac, Milhaud, Caveirac, Langlade, Congéniès,

Aimargues, Rodilhan et même dans le diocèse de

Montpellier. Toutes ces possessions représentaient, ainsi que

le couvent, .les diverses fondations que la piété des

fidèles avaient établies dans l'église du

monastère et en assuraient l'exécution.

-

- En

1541, les Dominicains prirent part au procès que les Ordres

mendiants intentèrent aux Consuls devant la Cour des

Grands-Jours, au sujet des quêtes que la ville faisait faire

dans leurs églises ; les religieux gagnèrent leur

procès ; défense fut faite aux Consuls de quêter

dans les églises des couvents ; mais les Consuls s'étant

plaints, au cours du procès, qu'il existait dans ces couvents

un relâchement scandaleux, la Cour ordonna que l'évêque

ou son grand vicaire réformerait les abus. Cette réformation

fut faite par le vicaire-général avec l'assistance du

provincial des Frères-Prêcheurs el des Consuls autorisés

par le Conseil de ville à produire les preuves de leur

allégation.

-

- Le

3 janvier 1545, le nombre des pauvres étant considérable

dans la ville et les ressources ordinaires ne suffisant plus pour les

secourir, les Dominicains renoncèrent momentanément à

l'arrêt qu'ils avaient obtenu en 1541, et de concert avec les

trois autres supérieurs, Guillaume Gallard, prieur des

Prêcheurs, déclara aux Consuls assemblés en

l'Hôtel-de-Ville qu'il consentait à ce que des quêtes

pour les pauvres fussent faites dans son église jusqu'aux

fruits nouveaux.

-

- Ici

se termine la période qu'on peut appeler de fondation, pendant

laquelle tous les habitants rivalisent de zèle et de charité

pour les Dominicains ; nous entrons maintenant dans la période

de lutte.

-

- DESTRUCTION

DU COUVENT

- PAR

LES CALVINISTES

-

- Au

milieu du XVIe siècle, le couvent des Dominicains présentait

le plus bel aspect et couvrait un vaste espace. L'église avait

trente cannes de long sur dix de large, avec six chapelles de chaque

côté, le tout voûté en pierres de taille ;

les murailles maîtresses étaient d'une épaisseur

de cinq pans ; le pavé était une mosaïque faite de

marbres de plusieurs couleurs. Le cloître au-dessus duquel se

trouvait les cellules des religieux était porté par de

riches colonnes et des murs de trois pans d'épaisseur ; chaque

face du cloître avait vingt-cinq cannes de longueur; on voyait

dans le couvent un beau réfectoire, une grande cuve vinaire,

deux belles classes pour l'enseignement de la philosophie et de la

théologie, etc. Un vaste enclos d'environ quatre salmées

(presque trois hectares) dépendait du monastère

et était entouré de murs de deux pans et demi

d'épaisseur ; autour de cet enclos se trouvaient une

quinzaine de maisons appartenant au couvent et louées à

divers particuliers. Tous ces bâtiments étaient dominés

par le grand et haut clocher de l'église.

-

- C'est

à cette époque que les erreurs du protestantisme

commencèrent à s'infiltrer dans Nîmes, avec la

connivence secrète des autorités civiles et malgré

l'opposition du clergé de la ville et du Parlement de Toulouse

; dès l'an 1552, des prédicants venus de Genève

s'étaient fait de nombreux partisans qui tenaient leurs

assemblées aux environs de la Tourmagne. Les Dominicains

avaient alors pour prieur Dominique Deyron, homme d'esprit et de

grande réputation, dont l'influence était grande dans

la ville, à cause de ses remarquables facultés ;

malheureusement il n'avait pas su garder le trésor de

l'humilité chrétienne; son orgueil, excité, par

les applaudissements des foules, levait fait tremper dans les

nouvelles erreurs, et il était devenu sectateur secret de

Calvin. Sur ces entrefaites, le prédicant Pierre de Lavau

ayant osé prêcher publiquement les nouvelles doc-trines,

fut arrêté et condamné à la peine de mort.

-

- Deyron

fut chargé de l'accompagner au supplice et de ne rien oublier

pour la conversion de ce malheureux ; bien loin de faire des efforts

pour ramener Lavau au giron de l'Eglise, Deyron ne fit que le

confirmer dans ses sentiments, et le condamné mourut dans

l'hérésie. Les paroles de Deyron avaient été

entendues de la foule ; le scandale fut si grand, que le prieur des

Dominicains fut décrété de prise de corps par

les officiers de la Sénéchaussée ; mais il

prévint l'orage, s'évada et passa à Genève

où il embrassa publiquement la nouvelle religion ; il y mourut

vers 1560. Son exemple ne contribua pas peu à pervertir un

grand nombre de catholiques.

-

- Les

Frères-Prêcheurs restés fidèles

continuèrent à prémunir la population contre les

nouvelles erreurs et s'attirèrent par là la haine des

sectaires ; aussi ne furent-ils pas oubliés par la fureur des

religionnaires, le 21 décembre 1561; comme les autres

religieux de Nîmes, ils furent chassés de leur couvent

et ne durent qu'à une fuite précipitée

d'échapper à un massacre; leur église fut

saccagée et leurs titres incendiés. Les Dominicains

purent cependant, le 14 janvier 1562, rentrer dans leur couvent et en

réparer les dégradations à la faveur de

l'ordonnance de pacification rendue, quelques jours auparavant, par

le comte de Crussol , lieutenant général du Languedoc.

-

- Les

soins matériels n'occupèrent pas seuls les religieux à

leur retour, et l'histoire a conservé le souvenir d'une vive

et longue dispute de controverse que les Prêcheurs soutinrent,

le 1er février suivant, contre le ministre Viret.

-

- Un

nouvel orage vint bientôt faire de nouvelles ruines dans le

couvent; le capitaine huguenot Jean s'y porta avec ses soldats,

renversa les autels de l'église, détruisit tous les

signes de catholicisme et mit les religieux en fuite. Cependant les

Dominicains rentrèrent encore, mais ils furent une troisième

fois chassés de leur monastère, le 3 juillet 1562. Les

Consuls, Louis Bertrand, Pierre Olivier et Laurent Chantai,

s'emparèrent de la maison et des biens meubles et immeubles,

et affermèrent le couvent à Nicolas Uxoire, pour deux

ans, au prix de 182 livres par an. Celui-ci sous-loua à une

foule de gens, mais ne paya pas le prix du loyer; le syndic du

couvent, Raymond Cavalézy, qui fut plus tard évêque

de Nimes, introduisit, en 1563, une instance devant le Sénéchal

pour se faire rendre sa propriété ; n'ayant pu réussir

de ce côté, les religieux adressèrent une

supplique au Parlement de Toulouse, pour qu'Uxoire fût condamné

à les réintégrer dans leurs possessions et à

leur payer le prix du lover ; sur le rapport du conseiller Jean

Catel, un arrêt fut donné, le 22 avril 1567, pour faire

comparaître Uxoire, ses cautions, et les Consuls qui lui

avaient affermé le couvent. Cet arrêt fut signifié

le 9 mai.

-

- Le

procès se termina par le retour des Prêcheurs ; vers

cette époque Raymond

Cavalézy fit avec les consuls un acte d'accord au sujet des

greniers à sel, consistant en deux grandes salles situées

dans l'enclos du couvent et dont on laissa la jouissance à la

ville, moyennant une rente annuelle de 36 livres.

-

- Les

religieux ne restèrent pas longtemps en paisible possession de

leur monastère ; l'horrible journée de la Michelade

choisit parmi eux l'une de ses plus illustres victimes et dispersa

définitivement les autres Dominicains. Le prieur Nicolas

Sausset fut massacré et précipité dans le puits

de l'évêché ; le couvent fut démoli et on

vit l'avocat Jacques Rozel aider avec un pic à la démolition

de l'église. Pendant plusieurs années les matériaux

de ces vastes constructions furent successivement volés par

les religionnaires qui s'en servirent pour leurs bâtiments

particuliers.

-

- Les

Frères-Prêcheurs ne se laissèrent pas dépouiller

sans protester contre les violences dont ils étaient victimes

; à leur requête, le Présidial fit, le 21 octobre

1568, des informations juridiques contre les usurpateurs des fruits

de l'enclos et le syndic ayant représenté que malgré

les édits de paix, on continuait à emporter les pierres

et les matériaux, même ceux qui provenaient des tombeaux

des morts qui avaient été inhumés dans l'église,

une enquête se fit, le 18 août et le 8 octobre 1571. Les

résultats en sont trop remarquables pour que nous les passions

sous silence, en voici le résumé fidèle ; on

trouvera cette enquête en entier aux archives du Gard, H. 339.

-

- Quatre

témoins furent entendus, le 18 août ; le premier nommé

Jean Peyrollot, âgé de trente ans dépose qu'en

passant devant l'emplacement où était « l'esglize

desmolie par ceulx de la nouvelle religion, il vist plusieurs

parliculiers qui prenoient et emportoient la pierre de ladite

désmolition. » Le second, Pierre Journet, chanoine

de la Cathédrale, âgé de 28 ans, déclara

qu'il avait vu, un mois auparavant, deux hommes qui prenaient et

emportaient les pierres de l'église des Prêcheurs ;

qu'il leur avait démandé pour-quoi ils le faisaient et

que ces hommes lui avaient répondu que c'était un nommé

Legros Mathieu, cordonnier, qui leur en avait donné l'ordre.

Le troisième témoin nommé Charles Gélinet,

âgé de 60 ans et portier de la porte des Prêcheurs,

raconta qu'il avait vu un nommé Andrieu prendre plusieurs fois

et charrier avec deux ânes la pierre des démolitions de

l'église et qu'Andrieu lui avait dit qu'il le faisait pour

Legros ; un autre en charriait avec un cheval et un mulet, et cela

pendant un mois ou cinq semaines, temps pendant lequel il a été

portier. Le dernier témoin entendu ce jour-là, fut

Fermin Trentinhan, âgé de 32 ans ; il dit qu'ayant mené

sa charrette à réparer dans le faubourg des Prêcheurs,

il la trouva à son retour chargée d'une grande pierre

et que François, fils de Mathieu, maréchal, le pria de

lui charrier cette pierre à la maison de son père.

-

- Cinq

autres témoins furent-entendus, le 8 octobre. Antoine Sauzède,

âgé de 40 ans, habitant du faubourg, a vu plusieurs fois

deux individus qui charriaient de la pierre de l'église «

et en faisoient leur profict. » Mathieu Jaufrès,

âgé de 60 ans, a vu le maréchal Bondebarre

emporter chez lui plusieurs fois des matériaux de l'église

et en faire son profit; un nommé Vernède, cardeur, en

charriait aussi avec un cheval et un mulet « et faisoit

force voyages par jour » ; un nommé Legros Mathieu,

cordonnier, « tenoit deux hommes à louage avec

deux asnes et faisoyt charrier aussi des pierres de ladite esglize et

pourter en sa maison et en » faisoyt aussi son profict ; »

le fils de Louis Reynaud « a prins et empourté

beaucoup de pierres de ladite esglize et en charrioyt avec un asne

qu'il menoyt avec soy. » Antoine Breton, âgé

de 30 ans, habitant du faubourg, a vu le cardeur Vernède,

charriant les pierres avec un cheval et un mulet, faisant beaucoup de

voyages ; un nommé la Caritat, son voisin, qui, aidé

d'un autre en charriait sur une civière et en emportait une

grande quantité dans sa maison; il y avait aussi, dit le

témoin, une femme nommée Ysabel de Liboud qui en

emportait avec un âne, ainsi que Louise de Liboud, femme

d'Aloïs Reynaud « et les deux en faisoient leur profict

» Jean Tutelle; âgé de 45 ans, habitant du

faubourg, a vu le maréchal Bondebarre emporter chez lui des

matériaux sur une civière ; Vernède en charriait

avec un cheval et un mulet, il en a bâti sa maison ; le

maréchal Mathieu et sa femme en ont beaucoup emporté en

leur maison. Étienne Sérargues, âgé de 80

ans, a vu Legros Mathieu emporter la pierre du couvent ; Pierre

Verdet, dit Bondebarre, a fait de même et en a bâti sa

maison en face du couvent; un autre, Jean Ordo, cardeur, avait deux

charrettes de louage qui portaient la pierre en sa maison ; de même

Ysabel de Liboud « qui a faict force voyages. »

etc. etc.

-

- A

la suite de cette enquête, ceux qui furent reconnus coupables

furent condamnés à restituer ; Bondebarre en

particulier dut confesser lui-même qu'il avait construit sa

maison avec les matériaux des Dominicains et un arrêt du

22 novembre 1571 le condamna à la restitution.

-

- En

1598, il restait encore une bonne partie des murailles et tous les

fondements du couvent ainsi que les caves et les pavés de

l'église, des chapelles, de la sacristie, du cloître, du

chapitre, etc., mais de 1599 à 1622, tout cela fut à

plusieurs reprises arraché par les huguenots, malgré

les prescriptions formelles de l'Édit de Nantes, dont les

protestants de nos contrées acceptèrent les articles

qui leur étaient favorables et violèrent audacieusement

ceux qui rendaient leurs droits aux catholiques. Tous ces matériaux

furent employés à réparer les anciennes

fortifications de la .ville ou à en construire de nouvelles,

et même une partie servit à clore le cimetière

protestant situé près de la porte des Prêcheurs.

Dans le même intervalle, les arbres du jardin furent arrachés,

les puits comblés, les terres productives couvertes de pierres

; une pièce du temps assure qu'il faudrait plus de 2000 livres

pour rétablir l'enclos dans son état primitif ; la même

pièce évalue à 25,000 livres les matériaux

enlevés et à 15,000 livres les autres dommages.

-

- RETOUR

DES DOMINICAINS A NIMES.

-

- Vers

l'année 1600, les Dominicains de Tarascon tournèrent à

leur usage ce qu'ils purent recouvrer des revenus de l'ancien couvent

de Nîmes, mais ils n'y établirent aucun service et n'y

firent aucune résidence. Le procureur du roi, voyant qu'il

résultait de cet état de choses un grand préjudice

pour les habitants catholiques de la ville, obtint à ce sujet

un arrêt de la Cour souveraine du Parle-ment de Toulouse, qui

enjoignait aux religieux de reprendre la conventualité à

Nîmes et d'y faire résidence et service divin, ou, au

moins, d'employer leurs revenus à se procurer provisoirement

un lieu commode pour l'habitation des religieux et célébration

du service divin.

-

- Le

12 août 1618, le frère Dominique Daniaud, dominicain

réformé d'Aix, et procureur du R. P. Jean Daniaud,

prieur du couvent d'Aix et commissaire du R. P. général

de l'Ordre, se présenta à Nîmes avec le frère

convers Antoine Rigaud, pour retirer les revenus du couvent de la

ville. Il fut reçu dans la chapelle de la Cathédrale

par Pierre de Valernod, évoque de Nimes, le prévôt,

le précenteur et les dignités du Chapitre, en présence

de Louis de Rochemore, Président au siège Présidial,

de plusieurs conseillers de ce siège, du procureur du roi et

de plusieurs habitants catholiques.

-

- Dans

celte assemblée, le procureur du roi présenta requête

aux fins de l'arrêt de Toulouse, il représenta en outre

que l'Ordre venant d'être reformé, il importait pour

l'honneur et la gloire de Dieu, l'avancement de la religion

catholique et le bien des habitants que les religieux qui viendraient

eussent accepté la Réforme, afin qu'ils fissent plus de

fruit par leur exemple, leur bonne vie et leurs prédications.

-

- De

l'avis de tous les assistants, l'évoque décida que les

religieux devraient rentrer, mais que le couvent ne serait donné

qu'à ceux qui auraient accepté la Réforme du P.

Michaelis « es mains desquels seront mis tous les revenus et

biens du couvent de la ville. » Le P. Daniaud accepta toute

la délibération et on put prévoir dés

lors le retour à Nîmes des Frères-Prêcheurs.

-

- Ces

religieux présentèrent en effet, le 19 octobre 1622,

une requête au roi pour qu'on leur remît leur ancien

couvent et ses revenus. Un mois après, le 19 novembre, le

connétable de Lesdiguières ordonna aux Consuls de

remettre aux Prêcheurs « le terroir de l'esglize

qu'ils ont possédée, ou de leur bailler une aultre

place commode pour en bastir un aultre et cependant leur fournir une

maison convenable pour y faire le service divin et les rétablir

dans tous leurs aultres biens, rentes et revenus ; sous peine d'y

estre contraincts par les voyes en tel cas requizes et de

désobéyssance. » Les Consuls ne

s'empressèrent pas d'obéir et les Religieux durent

s'adresser au Parlement de Toulouse qui rendit, le 19 avril 1624, un

arrêt conforme à l'ordonnance du Connétable.

D'après cet arrêt, les Dominicains devaient recevoir,

jus-qu'à ce que leur couvent fût reconstruit, 150 livres

par an pour le louage de la maison qu'ils habitaient ; les Consuls

furent condamnés à 32 livres de dommages envers les

Religieux. Ce jugement fut signifié, le 3 mai suivant.

-

- Le

19 juillet de la même année, un jugement des Requêtes

du palais à Toulouse maintint le syndic des Frères-Prêcheurs

en la possession de l'emplacement de leur ancien couvent et condamna

les Consuls à leur payer la juste valeur des revenus de cet

emplacement depuis le 12 janvier 1624 ; ce jugement ne fut expédié

que le 15 février 1631. Il fut confirmé le 16 juin 1633

par un arrêt du Parlement, lequel devint exécutoire en

vertu de lettres du 27 octobre 1635.

-

- Les

Consuls relevèrent appel, de la sentence du 19 avril 1624 et

le 8 août 1625, le Parlement rendit un nouvel arrêt dans

le même sens ; les dépens furent liquidés, le 14,

contre les Consuls à la somme de 264 livres 11 sols 6 deniers

; ils ne s'exécutèrent pas encore ; de nouveaux arrêts

du 26 février 1626, 15 février 1631 et 13 mars 1631

vinrent les obliger à payer le louage de la maison

d'habitation des Religieux et ordonner la vente des biens saisis sur

le Consul Vidal de Saliens, pour défaut de payement de ce

loyer. En avril et mai 1633, il fallut encore, pour la même

raison, saisir les biens du second Consul, Jérôme

Carlot, et, en 1634, ceux du Consul Tinellis ; le procès

continuait en 1635 et aggravait chaque jour les légitimes

demandes des Religieux contre les auteurs ou les complices des pertes

qu'ils avaient éprouvées. Sur ces entrefaites, le 8 mai

1635, des lettres royaux maintinrent les Dominicains de Nîmes

en leurs biens et revenus sous la protection, et la sauvegarde

royale.

-

- En

décembre 1635, pour arrivera une évaluation exacte de

ce qui était dû aux Religieux, leur enclos fut arpenté,

et, le 2 juin 1636 les experts en fixèrent le revenu annuel à

68 livres, 16 sols, 8 deniers ce qui, pour sept ans que les Consuls

avaient possédé depuis qu'ils étaient tenus de

délaisser, faisait une somme de 481 livres, 17 sols, 4

deniers. En janvier 1637, il fut reconnu qu'il était dû

aux Prêcheurs 910 livres.

-

- Dans

cet intervalle, un arrêt du Parlement de Toulouse, du 14 août

1636, avait condamné les Consuls et les habitants à

réparer les maisons et le couvent démolis du temps des

troubles par les habitants rebelles.

-

- Pendant

que se vidaient ces questions de droit, d'autres mesures étaient

prises pour le rétablissement des Dominicains à Nîmes.

-

- Le

28 août 1628, frère Séraphin Sucus, de Pavie,

maître-général de l'Ordre, permit au vicaire

provincial du Languedoc de réédifier et de restaurer le

couvent de Nîmes ; le 2 juin 1629, son successeur, Nicolas

Rodulphe, à la demande du roi Louis XIII, ordonna que la

province de Languedoc, comprenant dix-huit couvents, parmi lesquels

celui de Nîmes, porterait désormais le nom de province

de Saint-Louis, et qu'on y observerait la règle dans toute sa

rigueur.

-

- Le

25 du même mois, un acte plus décisif fut signé

par Louis XIII au camp d'Alais ; il fut représenté au

roi que les couvents qui existaient autrefois à Alais,

Génolhac, Nîmes et douze autres lieux avaient été

entièrement ruinés et démolis par les rebelles

qui en détenaient encore les revenus, au moins en partie :

-

- « Sa

Majesté désirant que lesdicts couvents soyent

maintenant réédifiés et qu'en iceux il y ait des

relligieux pour d'ors en advant y cellébrer le divin service,

mettant pour cest effet en considération le fruict et grande

édifficalion que ses subjects habitans desdictes villes pour

ront recevoir, tant par l'exemple de la piété et bonnes

mœurs des frères réformés du couvent de

Tholouze de la Congrégation Occitaine, que par leurs

fréquentes et doctes prédications, et la soigneuse

administration des sacrements, a accordé et permis auxdicts

pères réformés du couvent de Tholouze de la

susdite Congrégation de s'establir ès-dictes villes et

lieux où estoient cy-devant bastis lesdicts couvents, et iceux

faire réédifiier pour d'ors en advant y cellébrer

le service divin, et jouyr par eux des. rentes et revenus qui se

treuveront apartenir à iceux couvents, ayant Sadicte Majesté

commandé toutes les lettres pour ce nécessaires leur

estre expédiées en vertu du présent brevet

qu'Elle a voulu signer de sa main. »

-

- Dès

que l'acceptation de la paix d'Alais et de Nîmes eut rendu aux

catholiques le libre exercice de la religion, une colonie de

Prêcheurs vint, dès 1629, renouveler dans notre ville

l'établissement des anciens Dominicains et se logea

provisoirement dans une maison de louage. Mais ces religieux, n'ayant

pas le moyen de rebâtir leur couvent sur l'ancien emplacement,

supplièrent le Roi de leur donner la place et les ruines du

Château royal, ainsi que les matériaux qui s'y

trouvaient comme lui étant inutiles, puisque ce n'était

plus qu'un cloaque et un réceptacle de toutes les ordures et

immondices de la ville. Le roi leur ordonna de se pourvoir en son

Conseil d'Etat, lequel, par arrêt du 18 mai 1631, renvoya la

requête des religieux au sieur de Machault, pour lors intendant

de la justice, police et finances du Languedoc, et aux trésoriers

de France en la généralité de Béziers

pour donner leur avis à ce sujet. Cet arrêt fut

enregistré le 2 août suivant, et le procureur du roi en

la Sénéchaussée de Nîmes, ainsi que les

Consuls, furent appelés pour informer sur la . commodité

ou l'incommodité du don réclamé de Sa Majesté,

sur la valeur de l'emplacement et des matériaux, et sur la

redevance qui pourrait être imposée aux Religieux.

-

- L'Intendant

et les trésoriers généraux ayant fait examiner

et mesurer l'endroit par des experts, le 16 février 1635, sur

l'avis favorable du Procureur du Roi au Présidial de Nîmes

et des .Consuls de la ville, déclarèrent au Roi, le 12

mai de la même année, qu'on pouvait faire don aux

Religieux de l'emplacement du vieux château contenant 35 cannes

de longueur sur 24 de largeur, avec la faculté de se servir

des matériaux qui-s'y trouvaient, pour y faire bâtir un

couvent et y célébrer à l'avenir le service

divin, à condition de laisser l'espace de deux cannes entre la

muraille du couvent et celle de la ville pour la liberté du

passage, et à la charge d'y construire une chapelle, du titre

de Saint-Louis, et d'y célébrer à perpétuité,

tous les jours de fête, une messe pour la prospérité

et la santé de Sa Majesté et de ses successeurs à

la couronne.

-

- Cet

avis fut confirmé par arrêt du Conseil d'Etat, du 11

juillet suivant, et le Roi en donna à Chantilly, au mois

d'août, ses lettres-patentes qui furent enregistrées, le

25 septembre, au Parlement de Toulouse ; le 15 octobre, à la

Chambre des Comptes, et, le surlendemain, au bureau des trésoriers

généraux. En enregistrant ces lettres, la Cour des

Comptes de Montpellier imposa aux Religieux le paiement annuel d'un

denier d'albergue ou censive, payable à chaque fête de

Pâques au trésorier du domaine du roi, en la

Sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes.

-

- L'emplacement

qui venait d'être accordé aux Dominicains était

loin de les dédommager de celui où était

l'ancien couvent de leur Ordre ; il s'en fallait au moins de deux

hectares ; les Religieux s'en contentèrent cependant et en

prirent possession; ils achetèrent ensuite quelques maisons

voisines, dans lesquelles ils s'installèrent pendant la

construction du nouveau couvent dont ils commencèrent bientôt

le bâtiment.

-

- Afin

de consolider leur possession et éviter tout procès à

l'avenir, les Religieux obtinrent, le 28 janvier 1636, des lettres

royaux qui donnèrent au couvent les chapellenies de

Saint-Louis et de Saint-Michel fondées dans l'ancien château;

ils prirent possession de ces bénéfices le 21 avril

suivant. Dans le même but, le 31 janvier 1637, un échange

de directes fut conclu entre les Frères-Prêcheurs, et

Charles Pascot, curé de Manduel, agissant au nom des chanoines

de Saint-Ruf. Ces derniers avaient des directes sur quelques maisons

rapprochées du Château qui convenaient au couvent pour y

construire l'église et la maison; elles furent échangées

contre une directe que nos Religieux possédaient sur une vigne

du terroir de Nîmes; au quartier appelé Agels, près

du chemin de Montpellier. Ces maisons furent acquises par le couvent,

au XVIIIe siècle, et englobées dans la nouvelle église.

-

- Plus

lard, une autre acte du même genre fut conclu avec les

Religieuses de Saint-Sauveur de la Fontaine; l'abbaye avait une

directe sur une maison située à l'endroit même où

les Dominicains voulaient construire la façade de leur église;

les Religieuses consentirent à la leur transférer

moyennant une rente annuelle de onze livres; l'acte en fut dressé

le 19 mai 1683.

-

- Cependant,

malgré la sourde opposition des Religionnaires, les Religieux

avaient fait clore le terrain donné par le roi et y avaient

semé du blé ; poussée par les Huguenots, la

jeunesse nîmoise qui, jusqu'alors, avait joui de cet

emplacement pour tirer le papegay, menaça, en 1638,

d'abattre les murailles et de fouler le blé. Le procureur du

roi dut prendre fait et cause pour les Religieux, et requit qu'il fut

ordonné à la jeunesse de se pourvoir d'un autre lieu

pour tirer le papegay, et qu'il lui fut fait défense

d'employer à cet effet l'emplacement du Château, à

peiné de 500 livres d'amende ; le Présidial rendit un

arrêt conforme a cette réquisition. Mais l'entreprise

continuant, requête fut présentée au Parlement de

Toulouse, pour faire défense aux Consuls et à la

jeunesse de Nîmes « de ne troubler les Religieux en la

possession de la place du Château, sous le prétexte de

papegay ni aultres, à peine de l'amende et que des

contraventions il sera enquis. »

-

- Les

commissaires nommés par le Parlement rendirent un arrêt

dans ce sens, le 17 mars 1643, menaçant de 1000 livres

d'amende chacun, des contrevenants. Cet arrêt fut intimé

aux Consuls et à la jeunesse, le 30 du même mois. Battus

sur ce point, les Religionnaires dressèrent d'autres

batteries.

-

- Le

prix-fait pour la construction d'un premier corps de logis fut donné,

le 25 avril 1643, à Guillaume Roux, au prix de 3 livres, 17

sols, 6 deniers, pour chaque canne carrée, tant plein que

vide, payable à mesure que le bâtiment se ferait.

-

- Les

Religionnaires se trouvaient encore sous le coup de l'arrêt du

Parlement de Toulouse, du mois d'août 1636, par lequel les

Consuls huguenots avaient été condamnés à

remettre les maisons des religieux dans l'état où elles

étaient avant la démolition faite pendant les troubles,

à en rendre les matériaux et à répondre

de tous dépens, dommages et intérêts. Les

Dominicains ayant besoin de se procurer des ressources pour leur

construction, présentèrent requête pour

l'exécution de l'arrêt; Jacques Le Blanc, seigneur de la

Rouvière, et Fourniguet, conseiller du roi et juge royal de la

ville et viguerie de Nîmes, fut chargé de faire les

vérifications ; les Consuls assignés firent défaut,

en juin et en novembre 1613 ; une nouvelle assignation leur ayant été

donnée, le 26 novembre, ils portèrent l'affaire au

Conseil d'Etat, prétendant que les droits des Prêcheurs

étaient détruits par les édits de pacification,

ceux-ci portant abolition générale du passé. Ils

se ravisèrent l'année d'après et consentirent à

une transaction, qui fut signée le 13 juillet 1644.

-

- En

vertu de cet accord, les parties, sous le bon plaisir des membres du

Conseil du Roi et de la Cour du Parlement de Toulouse, renoncent à

leur procès. Pour tous les dommages que peuvent réclamer

les Religieux à l'occasion de la démolition de leur

maison et de leur église du faubourg des Prêcheurs, ils

recevront des Consuls réformés, le 1er janvier 1647, la

somme de 5000 livres qu'ils emploieront au profit et pour l'utilité

du couvent, en fonds, ou rentes et pensions. Les intérêts

de cette somme au denier seize courront, dès ce moment où

l'acte est passé. Les Dominicains feront ratifier cet acte par

leur provincial avant le 1er janvier 1647.

-

- Les

travaux de construction avançaient avec rapidité ; ce

n'était pas l'affaire des Huguenots qui cherchèrent à

en empêcher la continuation. En 1644, les Religieux faisaient

construire une nouvelle muraille avec les matériaux de deux

anciennes tours du château qu'ils démolissaient à

mesure ; ce fut le prétexte de nouvelles violences

religionnaires. De leur autorité privée, les Consuls

firent démolir la muraille et s'opposèrent à la

destruction des tours ; les Religieux se pourvurent devant M. de

Balthazar, intendant de la justice en Languedoc ; les Consuls furent

assignés, et l'Intendant fit une descente sur les lieux, à

la suite de laquelle il-rendit, le 30 octo-bre 1644, une ordonnance

qui maintenait les Prêcheurs en leur emplacement, et leur

permettait de démolir les tours jusque ras du sol, en dedans,

et à fleur du parapet de la muraille de la ville, en dehors.

-

- Le

7 novembre, les Consuls firent appel de cette décision et la

déférèrent au Grand Conseil qui, le 28 avril

1645, confirma l'ordonnance de l'Intendant, selon sa forme et teneur.

Sur un second pourvoi des Consuls, l'affaire fut renvoyée au

Parlement de Toulouse, le 9 février 1646. Les Consuls

prétendaient faire révoquer le don royal, sous prétexte

que c'était une usurpation sur le public, qui se servait de

cet emplacement pour l'étendage des draps, et qui en jouissait

de temps immémorial ; ils ajoutaient que, lors du don, les

Consuls n'avaient pas été consultés (ce qui

était faux) ; que les Religieux avaient usurpé le

canal de l'Agau et l'avait recouvert d'une voûte, ce qui

faisait craindre aux voisins d'être inondés aux grandes

eaux ; que les tours du château n'avaient pu être

comprises dans le don royal, attendu qu'elles étaient

romaines, séparées du corps du château, ce qui se

prouve par leur structure et la pierre dont elles sont construites ;

(il fut démontré que les Consuls commettaient ici

une erreur grave) ; que dès lors la propriété

des tours appartenait à la ville, ainsi que les murs et les

fossés par concession particulière du comte Raymond,

confirmée, comme tous les autres privilèges de la

ville, par tous les Rois de France, depuis la réunion du

Languedoc à la Couronne. C'était d'ailleurs, disaient

les Consuls un ornement et une marque d'antiquité d'une ville

qui avait été autrefois une des plus illustres colonies

du peuple romain et il serait fâcheux de les voir abattre sans

nécessité.

-

- L'affaire

n'avait pas encore reçu de solution lorsque parurent, le 30

mars 1647, des lettres-patentes de Louis XIV, confirmant le don du

château et ordonnant que les Religieux pourraient prendre les

pierres des deux tours, en se conformant à l'ordonnance de

l'Intendant, du 30 novembre 1644, et à charge par eux

délaisser entre le mur de leur couvent et celui de la ville ou

des maisons voisines deux cannes de distance pour la commodité

du public et de payer chaque année un dénier pour la

redevance ou l'albergue due au Roi. Ces lettres furent signées

à Paris par la Reine-Mère Régente et

enregistrées au Parlement de Toulouse, le 21 mai 1647.

-

- Les

Consuls osèrent attaquer cette nouvelle donation, mais un

arrêt du Parlement les débouta, le 3 septembre 1647.

-

- Se

voyant ainsi battus de tout côté, les Consuls comprirent

qu'il devenait nécessaire de terminer cette affaire à

l'amiable, ce à quoi les Dominicains voulurent bien consentir.

Des arbitres furent nommés de chaque côté : ce

furent pour les Religieux MM. de Calvet Vicaire-général

et Officiai de l'Evêque de Nîmes, de Forton et de Labaume

; et pour les Consuls MM. Boileau de Gastelnau Rovérié

de Cabrières et Favier de Vestric ; les parties s'entendirent

pour nommer septième arbitre l'Evêque de Nîmes.

-

- L'affaire

ayant été mûrement examinée, une

transaction fut passée en l'étude du notaire Ferrand,

le 28 novembre 1647; en voici le résumé: 1°

Renonciation au procès; 2° quittance mutuelle des frais et

dépens exposés ; 3° permission aux Religieux

d'abattre et de démolir toutes les masures du château

qui avancent en dedans de la ville, ainsi que les deux tours jusqu'au

parapet de la muraille par le dehors et jusque ras de terre par le

dedans, sans toucher toutefois aux voûtes basses de ces tours,

lesquelles ne pourront être démolies, mais bien comblées

des ruines du château ; 4° les Consuls feront bâtir

une muraille pour servir de clôture à ces voûtes

jusqu'au parapet du mur de la ville, et pourront à cet effet,

se servir de la pierre des démolitions ; 5° les Religieux

feront retirer les ruines qui tomberont dans le fossé de la

ville ; 6° ils feront ratifier cet accord par leur Provincial,

dans six semaines; 7° l'enceinte et l'alignement du couvent

seront conformes au plan et devis qui en a été dressé,

le 18 novembre, par l'architecte Talard, en présence et du

consentement des parties.

-

- Cet

acte fut ratifié par le provincial P. Vincent Boissède,

le 1er janvier 1648, et rien ne vint plus dèslors entraver les

constructions du couvent.

-

- Elles

étaient depuis longtemps achevées, lorsque, en mai

1689, les Dominicains tinrent à Nîmes leur Chapitre

provincial. Pendant la tenue de cette assemblée, les jeunes

religieux soutinrent à diverses reprises des thèses de

théologie qu'ils dédièrent aux différentes

compagnies distinguées de la ville. En reconnaissance chacune

d'elles leur fit des gratifications pour aider la communauté à

supporter la dépense qu'elle était obligée de

faire en cette occasion. Les Consuls à qui fut dédiée

une de ces thèses firent délibérer par le

Conseil de ville ordinaire, du 9 mai, de répondre à

l'honnêteté de ces religieux par le don d'une somme de

120 livres.

-

- Peu

de temps-après, le 17 janvier 1692, les Prêcheurs

reçurent un bienfait nouveau. Un arrêt de la Cour des

comptes, aides et finances de Montpellier déclara noble leur

couvent actuel, ainsi que l'était leur ancien enclos. Les

Religieux en firent donc hommage au Roi, le 19 janvier.

-

- Le

samedi, 21 octobre 1713, commença chez les Dominicains une

octave avec exposition du Très-Saint-Sacrement, à

l'occasion de la solemnité de la canonisation du pape saint

Pie V. La fête commença par une procession générale

à laquelle assistèrent les Consuls ; le Chapitre de la

Cathédrale chanta ensuite les premières vêpres,

au son des instruments de musique. Chaque jour de l'octave, l'office

fut célébré soit par les prêtres de

Sainte-Eugénie, chargés du service paroissial de la

ville, soit par les Doctrinaires, curés de l'ancien faubourg

des Prêcheurs, soit par les Ordres religieux ; le concours des

fidèles fut immense ; le dernier jour, après une

procession solennelle, la bannière du Saint fut portée

à l'église Cathédrale et exposée au

milieu du chœur à la vénération du peuple.

-

- DE

1714 A 1792.

-

- Jusqu'à

cette époque les Dominicains n'avaient eu qu'une église

provisoire complètement insuffisante pour leurs besoins. En

1714, ils se mirent en état d'en construire une autre plus

convenable et plus commode. Leur première pensée fut de

la bâtir contre les murs de la ville, en allant vers le Cours,

et ils avaient même demandé aux Consuls la permission de

prendre dans ce but une portion du terrain qui était au devant

sur la place du château. Mais sur l'avis et le conseil de

plusieurs personnes de goût, ils abandonnèrent ce

dessein et résolurent de bâtir sur l'emplacement de

diverses maisons qui leur appartenaient à l'entrée de

la porte des Carmes. Ils hésitaient cependant parce que ces

maisons leur rapportaient plus de 200 livres de revenu ; il leur

fallait en outre, pour exécuter ce projet, acheter deux

maisons contiguës, afin de donner à l'édifice

toute l'étendue nécessaire.

-

- Les

Religieux eurent alors la pensée de demander une subvention à

la Ville et firent observer au Conseil que non-seulement

l'emplacement indiqué serait un bien pour la décence du

service divin, mais encore qu'un bâtiment considérable à

l'entrée d'une des principales portes serait pour la ville un

embellissement important.

-

- Le

Conseil examina la demande dans sa séance du 19 janvier 1714,

et nomma des commissaires chargés de se transporter sur les

lieux et vérifier l'état des choses. Ceux-ci s'étant

rendus au couvent, conférèrent avec le Prieur et le

Provincial qui était arrivé depuis peu, et se firent

présenter le plan de la nouvelle église ; ils n'y

trouvèrent rien que d'avantageux au public, de sorte que, sur

leur rapport, le Conseil de ville général assemblé,

le 5 février suivant, sous la présidence du Juge-Mage,

François-Henri de Vivet de Montcalm, marquis de Montclus,

voulant favoriser l'entreprise, accorda une subvention de 1500 livres

payables, la moitié, lorsque la construction aurait été

commencée, et le reste, après son achèvement, à

condition que les Religieux élargiraient de cinq pans la

petite rue qui allait de la porte des Carmes à celle du

couvent ; qu'ils élargiraient aussi d'une canne la place

située au-devant de la nouvelle église ; que le puits

de là place serait respecté et resterait, tel qu'il

était, ouvert pour la commodité du public ; que chaque

année, le 26 août, les Religieux célébreraient

dans leur église une messe solennelle des morts, à

laquelle seraient invités le Maire et les Consuls.

-

- Les

ouvriers mirent bientôt la main à l'œuvre, et les

travaux préparatoires étant terminés, le 28 mars

1714, la première pierre du monument fut solennellement posée

par François Morel, Vicaire-général de Nîmes,

en présence des Consuls, du clergé séculier et

régulier, et d'un grand concours de peuple. Cette pierre

portait gravée l'inscription suivante :

- D.

0. M.

- PIETATI

FIDELIUM,

- AC

S. LUDOVICI GALLORUM REGIS PATROCINIO,

- MUNIFICENTIA

ET CHARITATE COL. NEM.

- TEMPLUM

HOC EREXERE

- FF.

PP. ZELUS ET RELIGIO

- PONEBAT

LAPIDEM IN TITULUM

- JUSSU

JOANNIS CÆSARIS, NEM.

EPIS.

- EJUS

AB OMNIBUS JUDICHS

- FRANCISCUS

MOREL

- ANNO

AB EPOC. CHRISTI,1714.

-

- A

Dieu tout puissant et très-grand. Le zèle et la

religion des Frères-Prêcheurs, aidés de la

munificence et de la charité de la ville de Nimes, ont élevé

ce temple pour aider la piété des fidèles, sous

le patronage de saint Louis, Roi de France ; par l'ordre de Jean

César, Évêque de Nimes, François Morel,

Official diocésain, a posé cette première

pierre, l'an de l'ère du Christ 1714.

-

- Une

autre inscription fut placée plus tard contre le mur du chœur

de l'église, dans la rue qui allait du couvent à la

tour des Carmes. Nous la reproduisons ici :

-

- D.

0. M.

- HÆC

ÆDES SACRA, CIV. NEM.

- SUBSIDIO,

CONSTRUI COEPIT

- CONSULIBUS

DD NOBILI JOSEPH

- MARIA

DE MEREZ, JOANNE CREANCIER,

- HUGONE

GERANTE

- ET

PETRO FOURNIER,

- AN.DOM.M.

D. CC. XIII

-

- Cette

église a commencé à être construite, avec

le secours de la ville de Nimes, étant Consuls, noble

Joseph-Marie de Mérez, Jean Créancier, Hugues Gérante,

et Pierre Fournier, l'an du Seigneur 1714.

-

- Les

travaux furent poursuivis avec l'activité que pouvaient leur

donner les faibles ressources du couvent ; il y eut même

plusieurs interruptions; il fut cependant possible de bénir,

l'église, le 7 mai 1729. Son entière construction dura

jusqu'en 1736; elle avait coûté plus de 38,000 livres;

le chœur en fut entièrement boisé en 1761 ; ce fut une

dépense de 2800 livres. C'est vers cette même époque

que fut établie dans l'église des Dominicains la

confrérie des agonisants.

-

- L'année

1747 apporta aux religieux de nouvelles tribulations. L'armée

espagnole qui, de concert avec l'armée française,

venait de chasser les Autrichiens de la Provence, vint se cantonner

en Languedoc et prit, le 7 mai, le couvent des Dominicains pour en

faire son hôpital ; les Espagnols s'en emparèrent de

force, soutenus par les intrigues du sieur Deidier, premier Consul,

et du sieur Tempié, subdélégué. M. de

Beaupoil, lieutenant du roi, s'était opposé tant qu'il

l'avait pu à cette usurpation ; malgré sa protection,

les religieux durent sortir et emporter leurs effets ; ils trouvèrent

asile chez les Augustins qui les reçurent très-cordialement.

-

- Les

Espagnols occupèrent le couvent pendant vingt-deux mois, et ne

se retirèrent que lorsque la paix fut faite. On ne saurait

dire dans quel triste état ils laissèrent l'habitation,

et tout ce qu'ils y avaient commis de dommages et de dégâts

; en compensation, les Religieux ne reçurent de l'Intendance

espagnole qu'un peu moins d'un millier délivres. Le couvent

fut évacué par les troupes, le 7 mars 1749; les

Religieux y rentrèrent, le mercredi après Pâques.

Mgr de Becdelièvre, Évêque de Nîmes, touché

des pertes qu'ils avaient faites, leur obtint du diocèse, le 7

octobre suivant, une subvention de 100 pistoles.

-

- En

1790, lors du massacre des catholiques, au mois de juin, le couvent

des Frères-Prêcheurs fut l'un des objectifs des

légionnaires protestants ; des coups de canon furent tirés

contre la façade de l'église; en vain, prétendit-on

ensuite que le monastère n'avait été atteint que

par une pure maladresse ; on sait que les canons étaient

pointés par d'habiles officiers du génie ou de

l'artillerie ; Ce qui prouve encore que ces coups étaient

prémédités, c'est ce. qui suivit : sous prétexte

que des légionnaires catholiques s'étaient réfugiés

chez les Dominicains, on brisa les portes du couvent, et tout y fut

saccagé ou détruit, au point de le rendre inhabitable.

Le pillage y fut complet, et on vit les voleurs se partager le butin

sur la place même qui était au devant de l'église.

-

- Heureusement

les Religieux, au nombre de sept alors, effrayés et instruits

par le massacre des Capucins, avaient eu .le temps d'abandonner leur

maison et de fuir dans toutes les directions ; les assassins les

poursuivirent et l'un d'eux, le Père Thibaut ancien Prieur,

reçut sur le chemin d'Avignon un coup de fusil qui ne

l'atteignit pas; il feignit cependant, pour échapper à

la rage des massacreurs, d'avoir été blessé et

il se jeta la face contre terre. Il ne faut donc pas s'étonner

si, lorsque des jours plus calmes leur permirent de revenir, tous les

Religieux, interrogés sur la résolution qu'ils

entendaient prendre, répondirent qu'ils voulaient sortir.

-

- Les

Religieux étaient à peine partis, que les protestants

obtinrent de l'administration départementale l'église

du couvent, à titre de location ; ils placèrent

aussitôt sur la porte cette inscription : « Édifice

consacré à un culte religieux par une société

particulière : Paix et liberté. 1792. »

Les exercices du culte calviniste commencèrent le 20 mai. Le

concours fut immense et la ferveur des protestants devint une espèce

de fureur ; les exercices renouvelés deux fois le dimanche ne

leur suffirent bientôt plus ; on exigea qu'ils eussent encore

lieu le mardi et le jeudi ; les ministres y consentirent à

condition qu'on leur donnerait une augmentation de salaire.

-

- L'église

fut plus tard vendue comme bien national ; les Catholiques désirant

la conserver se rendirent aux enchères, mais les Protestants

couvrirent leurs offres, et l'église leur fut adjugée ;

il paraît cependant qu'ils ne purent pas la payer ; on en fit

alors un magasin à fourrage pour les chevaux de la

gendarmerie. A la demande du Préfet du Gard, les fourrages

avant été transportés dans le couvent des

Capucins, l'église fut cédée aux Protestants par

arrêté du 5 complémentaire, an XI, (22

septembre 1803.) C'est depuis lors ce qu'on appelle à

Nîmes le Grand Temple. Il y a quelques années, de

nombreuses sépultures furent découvertes en ce lieu, à

l'occasion des travaux entrepris pour l'établissement d'un

calorifère ; le Président du Consistoire en fit

prévenir l'autorité ecclésiastique, qui

s'empressa de faire de nouveau reposer ces corps dans une terre

catholique; elle les fit diriger sur le cimetière

Saint-Baudile, sous la conduite d'un prêtre.

-

- LE

TIERS-ORDRE ET

- LES

PÉNITENTS BLANCS

-

- Depuis

longtemps le Tiers-Ordre de Saint-Dominique était établi

a Nîmes parmi les femmes ; le 15 septembre 1709, plusieurs

habitants demandèrent qu'il fut aussi établi un

Tiers-Ordre pour les hommes ; un règlement fut aussitôt

dressé et l'association fut inaugurée, le 10 novembre

suivant, parla réception publique de quelques Tierçaires

; la cérémonie fut présidée par le P.

Laurent Aulagne, Prieur du couvent, en vertu de l'autorisation que

lui en avait donné le P. Pierre Moisset, Provincial de

Toulouse. Les nouveaux Frères furent autorisés à

faire leurs offices dans l'ancienne petite église du couvent,

jusqu'à ce qu'elle fut englobée, comme c'en était

le projet, dans la construction d'une nouvelle église. La

règle donnée aux Tierçaires fut approuvée,

le 26 février 1727, parle P. Lagrange, Provincial, dans sa

visite au couvent de Nîmes.

-

- L'accroissement

rapide du Tiers-Ordre obligea bientôt les Confrères à

se bâtir une chapelle particulière ; ils choisirent à

cette un une portion du jardin des Dominicains que ces pères

leur inféodèrent, le 16 septembre 1728, sous l'albergue

annuelle et perpétuelle de 10 livres. La première

pierre de cette chapelle fut posée, le 12 mai 1729, à 4

heures de l'après-midi, par Monseigneur de la Parisière,

Evêque de Nîmes, au son des instruments de musique et des

coups d'un petit canon fabriqué par un confrère. Cette

pierre fut placée sur le coin de la porte d'entrée, sur

un glacis de l'ancien château, aussi dur qu'un rocher, à

neuf pans de profondeur, elle , portait gravée cette

inscription :

-

- DEO

OPTIMO MAXIMO

- SUB

PATROCINI0 VIRGINIS DEIPARÆ

- AC

SANCTI JOANNIS BAPTISTÆ

INVOGATIONE

- SACELLUM

HOC EREXERE

- CONFRATRES

POENITENTIÆ TERTH ORDINIS

- SANCTI

DOMINICI - PONEBAT LAPIDEM

- IN

TITULUM, JOANNES CÆSAR

- EPISCOPUS

NEMAUSENSIS

- QUARTO

IDUS MAH, AN. REP. SAL. 1729

-

- Au

Dieu très-bon et très-grand. Les confrères de la

Pénitence du Tiers-Ordre de Saint-Dominique, ont construit

cette chapelle, sous le patronage de la Vierge Mère de Dieu et

l'invocation de saint Jean-Baptiste. Jean César, Evêque

de Nîmes, en posa la première pierre, le 4 d'avant les

ides de mai, de l'an du salut,1729.

-

- Le

bien que faisait le Tiers-Ordre cessa tout-à-coup en 1742, par

suite de contestations qui survinrent entre les Dominicains et le

vicaire-général de l'évoque François

Desbax du Bousquet ; voici à quelle occasion se produisit

cette querelle.

-

- Les

Frères du Tiers-Ordre avaient prêté leur église

au curé de Saint-Castor pour y célébrer, le 2

juillet, la fête de la Congrégation des femmes. Le matin

de ce jour, un prêtre vint exposer le Saint-Sacrement dans la

chapelle et dit une première messe à laquelle il

consacra un certain nombre d'hosties, pour la communion des femmes

qu'on devait donner plus tard. Pendant ce temps la Congrégation

faisait sa procession aux environs. Le Père Segon, dominicain,

Directeur du Tiers-Ordre, ayant appris ce qui se passait et regardant

ces exercices, et surtout l'exposition du Saint-Sacrement, comme une

entreprise de la part des séculiers sur une chapelle de

réguliers, alla descendre l'ostensoir, le mit dans le

tabernacle avec le ciboire des hosties et emporta la clef. Un moment

après, la procession rentrait dans la chapelle et le

Vicaire-général se mit en devoir de distribuer la

communion ; il trouva le tabernacle fermé et en fit demander

la clef au P. Segon. Celui-ci descendit à la sacristie et

refusa la clef, sous prétexte que la chapelle n'était

pas pour des séculiers, et encore moins pour des femmes; il

allégua même à ce sujet un article du règlement

du Tiers-Ordre.

-

- Le

Vicaire-général supplia alors le religieux de lui

remettre la clef, l'assurant que le lendemain il réglerait les

choses à la satisfaction de toutes les parties ; mais le Père

persista dans son refus. M. du Bousquet fit apporter un ostensoir et

un ciboire de l'église du Refuge, une autre messe fut dite

afin de consacrer les hosties nécessaires et on exposa de

nouveau le Saint-Sacrement. Quand le grand Vicaire fut parti, le Père

Segon retourna dans la chapelle et enferma une seconde fois le soleil

dans le tabernacle. Un pareil procédé obligea

l'Official de citer le Religieux et de le poursuivre devant son

tribunal ; d'un autre côté, l'Evêque ne pouvant

rester insensible à un tel manque d'égards envers son

grand Vicaire rendit, en novembre 1742, une ordonnance qui supprimait

le Tiers-Ordre des Dominicains, comme n'ayant jamais été

autorisée par les Évoques, avec défense de

s'assembler dans la chapelle ou ailleurs; l'Official, à son

tour, rendit, le 11 décembre suivant, une sentence portant

interdit contre la chapelle du Tiers-Ordre.

-

- Dés

le 23 du même mois de décembre, les Frères de

cette association, qui avaient désapprouvé toutes les

démarches du Père Segon, déclarèrent par

un acte passé devant notaire qu'ils renonçaient a leur

confrérie et ils nommèrent des députés

pour supplier l'évêque de lever l'interdit de leur

chapelle et de les recevoir, sous son autorité dans telle

autre association de piété qu'il jugerait la plus

convenable pour leur salut et pour la gloire de Dieu, avec offre de

se soumettre aux règlements qu'il lui plairait de leur

prescrire.

-

- Cette

première demande n'ayant pas été exaucée,

ils présentèrent une requête à l'évêque,

le suppliant de lever un interdit auquel ils n'avaient pas donné

lieu et d'ériger en leur faveur une confrérie de

Pénitents Blancs qui leur paraissait l'état le plus

propre à glorifier le Seigneur, offrant toujours de se

soumettre aux règlements qu'il voudrait leur donner. Cette

requête fut répondue, le 22 mars 1743, par un soit

communiqué au promoteur diocésain ; le lendemain,

sur les conclusions de celui-ci fut rendue une ordonnance épiscopale

qui levait l'interdit de la chapelle et permettait l'érection

d'une Confrérie de Pénitents blancs, sous le titre de

Saint-Jean Baptiste et sous les règlements et statuts que

l'Ordinaire aurait approuvés la déclarant pour toujours

soumise à sa juridiction et permettant aux Confrères de

s'assembler dans leur chapelle et d'y célébrer le

service divin - Cette ordonnance fut enregistrée , le 17 avril

1743, au bureau des Insinuations Ecclésiastiques.

-

- L'inauguration

de la confrérie se fit, le dimanche, 24 mars; le

Vicaire-général se rendit à la chapelle, sur

les-huit heures du matin, prêcha aux frères assemblés

et leur donna le sac de Pénitent Blanc ; il se fit aussi

recevoir lui-même parmi eux. Le même jour après

Vêpres, eut lieu l'élection des officiers; le Prieur fut

Jacques Tempié, marchand, qui s'était donné

beaucoup de soins pour le succès de cette affaire ; le

Sous-Prieur fut Pierre Grégoire.

-

- On

nomma ensuite douze directeurs ayant pouvoir de régler toutes

les affaires de la confrérie, un maître de cérémonies,

un maître des novices, un receveur, un secrétaire,

quatre sacristains, quatre choristes, des surveillants, des visiteurs

des malades, des auditeurs des comptes et un portier.

-

- Aussitôt

les Dominicains attaquèrent les Pénitents au Parlement

de Toulouse en rescision du bail d'inféodation du terrain sur

lequel la chapelle avait été bâtie; le procès

fut bientôt terminé par l'acquiescement des Pénitents

et un arrêt rendu le 20 juillet 1744, n'eut qu'à

confirmer les conventions intervenues entre les Confrères et

les Religieux. L'acte d'inféodation fut cassé et les

Religieux restèrent en possession du terrain et de la

chapelle, moyennant 6,500 livres à payer aux Pénitents

pour les frais de la bâtisse ; ceux-ci devaient avoir cependant

la jouissance de la chapelle, pendant deux ans, avec la liberté

d'en retirer tous leurs ornements, l'autel et le bénitier de

marbre, la chaire, la balustrade de fer de la tribune, les vitraux

avec leurs ferrures, la statue de saint Jean-Baptiste qui était

sur la porte d'entrée, la lampe et les bancs; ils pouvaient en

outre vider et nettoyer les caveaux et en transporter les ossements

en un autre lieu saint. Les Pénitents désireux de

posséder une chapelle jetèrent alors les yeux sur

l'ancien réfectoire des Chanoines qui avait pendant quelque

temps servi de cathédrale, situé à la place de

la Belle-Croix et qui, depuis longtemps ne servait à rien ; le

Chapitre consentit à leur inféoder ce bâtiment,

moyennant une albergue perpétuelle de 300 livres de cire

blanche, payable à la Saint-Martin de chaque année ;

l'acte en fut passé, le 13 avril 1745.

-

- Le

Parlement de Toulouse ayant autorisé ce bail d'inféodation

par arrêt du mois de mai suivant, les Pénitents firent

commencer les réparations et les bâtiments nécessaires

pour leur usage. Les travaux marchèrent rapidement. Dès

le 14 mars 1746, les Pénitents obtinrent permission de

l'évêque d'y transférer leurs exercices. Les

réparations étant enfin terminées, la chapelle

fut bénite par le Vicaire-général, le 3 décembre

de la même année ; cette cérémonie fut

suivie de la bénédiction d'une cloche; le lendemain,

dimanche, on y célébra la messe en présence d'un

grand nombre de confrères.

-

- Il

ne nous reste plus rien de remarquable à signaler à

partir de ce moment; la Confrérie se distingua toujours par sa

piété et son zèle pour la religion ; elle se

chargea du soin des prisonniers et des dernières consolations

à offrir aux condamnés à mort. Chaque semaine,

plusieurs des ses membres avaient mission de veiller à ce que

les prisonniers eussent toutes les satisfactions compatibles avec les

exigences de la justice. Lorsque les tribunaux avaient porté

une sentence de mort, la Confrérie s'efforçait

d'adoucir les derniers moments du condamné, de lui procurer

les secours religieux ; le jour de l'exécution, des prières

publiques étaient faites dans la chapelle, le Saint-Sacrement

exposé, et les associés se chargeaient des frais de

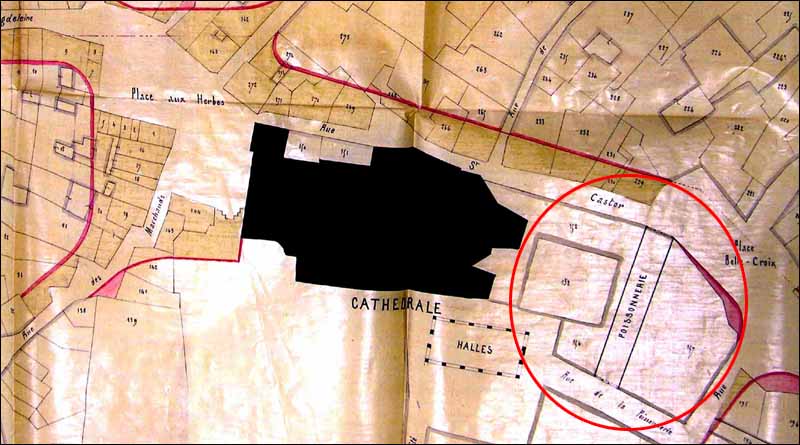

sépulture. La chapelle des Pénitents sert aujourd'hui

(1875) de halle au poisson.

-

-

- -oOo-

-