| GRANDE ET PETITE HISTOIRE DE SAINT-GILLES (Gard)

PRÉSENTATION

Cette publication

est le début d'une série sur l'histoire des 27 communes de l’agglomération de

Nîmes Métropole : Bernis, Bezouce, Bouillargues, Cabrières, Caissargues,

La Calmette, Caveirac, Clarensac, Dions, Garons, Générac, Langlade, Lédenon,

Manduel, Marguerittes, Milhaud, Nîmes, Poulx, Redessan, Rodilhan,

Sainte-Anastasie, Saint-Chaptes, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionizy,

Saint-Gervazy, Saint-Gilles, Sernhac. A ce jour

Saint-Gilles est la troisième commune qui voit son histoire publiée dans

nemausensis.com. Ce document

est établi dans l’esprit du site nemausensis. Présentation des sujets en

conservant au maximum les textes sources. Ces dernières sont toujours

identifiées. Les textes

et illustrations sont fournis par les archives du site, alimentées par Gérard

Taillefer, Philippe Ritter et Georges Mathon. Dans les

divers textes énumérés ci-dessous vous pourrez découvrir plusieurs versions sur

l'origine controversée de l'ancienne citée, nous ne manquerons pas aussi

d'aborder l'histoire des deux personnages dont l'ombre plane sur la ville : Ægidius

et Gui Fulcodi, plus connus sous les noms, Saint-Gilles et Clément IV. Cette

ville qui a vu naître le futur Pape Clément IV a aussi vécu un drame qui

contribuera à la chute des puissants Comte de Toulouse.

Ægidius (St-Gilles) |

Gui Fulcodi - Clément IV |

- En premier, nous

fournissons un extrait du « Dictionnaire

Topographique du Département du Gard » réalisé par Germer-Durand en

1868. - Ensuite c’est un extrait

du « Dictionnaire Historique du Département

du Gard » d’Hector Rivoire de 1845. L’article est illustré avec une

carte du XVIIIe siècle, la carte de Cassini. - Le cahier des Doléances de Saint-Gilles rédigé lors des états

généraux de 1789 est publié dans son intégralité, grâce au travail de synthèse

réalisé par E. Bligny Bondurand en 1908. Le département du Gard ne sera

formé que l’année suivante, en 1790. - Un récit historique plus

récent d'Augustin Fliche datant de 1925, nous donne quelques précisions sur la

légende de Saint-Gilles qui vécut au VIIe siècle, il précise qu'aucune source

digne et référencée n'a pu à ce jour attester la véracité de tous les exploits

qui lui sont attribués. Cet historien nous explique avec concision les rapports

conflictuels entre les différents Comtes de Toulouse, l'abbaye et les papes de

l'époque. - Les Annuaires du Gard du

début du XXe siècle nous ont fourni des renseignements très intéressants, nous

avons retenu les listes professionnelles et administratives, données dans ceux

de 1923 et 1955. Le tout a été enrichi par les données des dénombrements de la

période comprise entre 1793 et 2010 et la liste des maires de la commune qui

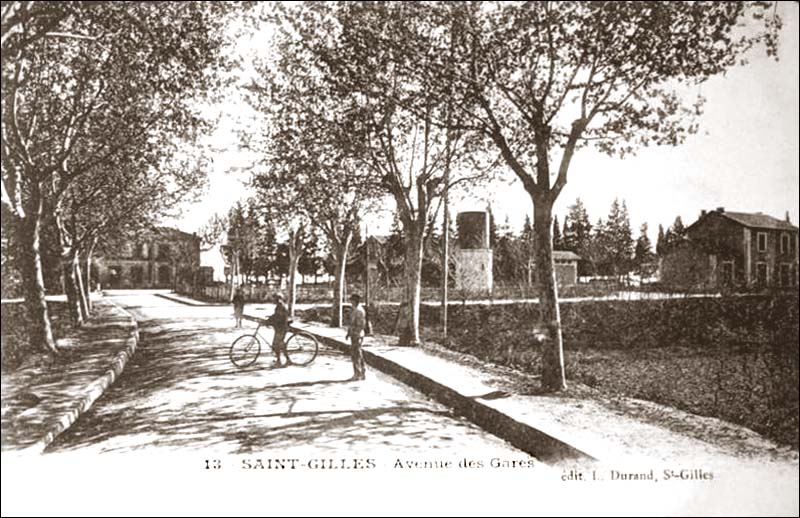

couvre la période de 1790 à nos jours. - Des renseignements sont

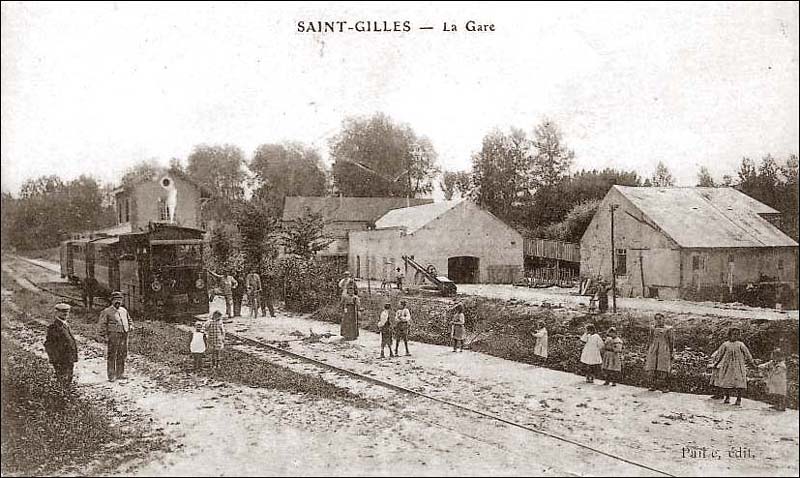

donnés sur la création de la ligne de Chemin de Fer allant de Arles à Lunel.

L'autre ligne de chemin de fer celui de la Camargue n'est pas oubliée. Des

photos anciennes des gares illustrent ce sujet. - Un extrait de la

biographie de Paulin Talabot publié par le baron Ernouf en 1886, nous donne un

historique du canal de Beaucaire à Aigues-Mortes et nous décrit les

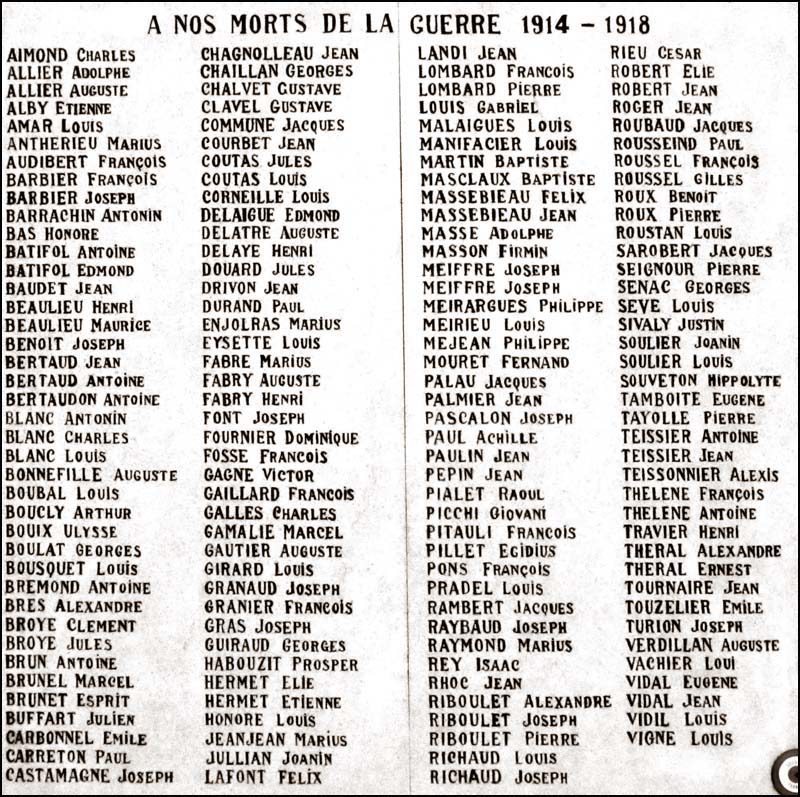

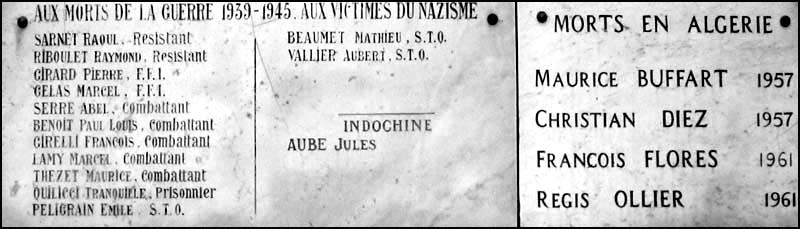

améliorations que cet ingénieur y a apporté. - Le monument au mort érigé

en 1921 pour honorer les enfants de la ville de St Gilles morts pour la patrie

lors de la guerre de 14-18 fera l'objet d'une petite étude. Ceux des conflits

suivants : 1939-1945, Indochine, Afrique du Nord y seront rajoutés.

- Un extrait d'un incroyable travail de recherches réalisé par Jacques Fermaut sur l'origine du texte de la légende de St-Gilles

-

Trop

volumineux, divers sujets sont proposés en pièces annexes : Deux

version sur la

vie de St-Gilles, une datant de 1862 du prêtre Teissonnier et l'autre

de 1911,

de Jules Charles-Roux ; en complément sur ce saint l'histoire de St

Vérédème, et sa rencontre avec St Gilles dans son ermitage au bord du

gardon à la baume de Sanilhac ; un texte publié à l'Académie de

Nîmes en 1865/66 nous

décrit la découverte par Henri Révoil du tombeau du saint ; deux études

sur Guy

Fulcodi, le pape Clément IV, sont

aussi proposées en pièces annexes, l'une de Mazer, publiée à l'Académie de Nîmes

en 1908 et l'autre de Charles-Roux en 1911 ; les Hospitaliers de Saint-Jean de

Jérusalem à Saint-Gilles feront l'objet d'une petite publication réalisée par

Charles-Roux ; Philippe Ritter présente une imposante étude sur le

Grant-Prieuré de Saint-Gilles, résultat de plusieurs années de recherches et de nombreuses

conférences et publications ; ensuite une l'étude détaillée sur

l'abbatiale de Saint-Gilles avec sa crypte réalisée par Charles-Roux ; et pour

terminer, retour au début XXe siècle avec de nombreuses cartes postales d'époque

sur la ville : "Saint-Gilles en Sépia".

Bonne lecture

|

|

SAINT-GILLES

Extrait du

Dictionnaire Topographique du Gard,

par Germer-Durand, 1868, page 208.

|

NDLR : Les

renseignements donnés dans ce texte indiquent : la situation administrative et

l'orthographe de l'année 1868. Ils ne sont pas forcément identiques à ceux de

notre époque.

SAINT-GILLES, arrondissement

de Nîmes.

- Nom, Date, (Sources)

- Monasterium Sancti-Petri, in

Vall-Flaviana, 813, (Ménard I, preuves page 3 colonne 1)

- Sanctus-Petrus, in Valle-Flaviana, 817, (Dom Martin Bouquet, Historien de France)

- In Valle-Flavania, in comitatu

Nemausense, ad fines Septimaniœ, 878,

(bullaire de Saint-Gilles)

- Monasterium Sancti-Petri, in quo

quiescit corpus B. Ægidii, in Valle-Flaviana, in pago Nemausense, in finibus

Gothiœ, 879, (Ménard I, preuves page 11 colonne 2)

- Sanctus- Ægidius, 1024, (cartulaire de Notre-Dame de Nîmes, chapitre 32)

- Ægidiensis (moneta), 1095, (Histoire de Languedoc II, preuves colonne 336)

- Villa Sancti-Ægidii, 1256, (Ménard I, preuves page 81 colonne 2)

- Sanctus-. Ægidius, 1384, (dénombrement de la sénéchaussée)

- Sainct-Gille, 1435, (répartition du subside

de Charles VII)

- Le fort de Saint-Gilles, 1533, (archives départementales C. 902)

- Sainct-Gelly, 1650, (G. Guiran, style de la

cour royale ordinaire de Nîmes)

- Héraclée (*), 1793, (archives

départementales L 393)

(*) NDLR : Nom

révolutionnaire donné à Saint-Gilles de

1793 à 1801.

Saint-Gilles faisait

partie de la viguerie et du diocèse de Nîmes.

- En 1384, on y comptait 40 feux, en

y comprenant ceux d'Estagel, son annexe. Le recensement de 1744 lui donne 600

feux et 3500 habitants ; celui de 1789, 1181 feux.

(NDLR : En 1793, St Gilles

comprend 5000 habitants.)

- Saint-Gilles, bâti près de

l'emplacement d'une ville antique (que

plusieurs ont cru être Hétraclée), doit son origine et son accroissement à

la dévotion des chrétiens pour le tombeau de Saint Gilles, qui y fut inhumé en

721.

- En 1231, saint Gilles comprenait

sept paroisses.

- La premier grand prieuré de

Saint-Jean-de-Jérusalem fondé en Europe le fut à Saint-Gilles, par Raymond IV,

au commencement du XIIe siècle.

- Quatre conciles ont été tenus à

Saint-Gilles.

- L'abbaye de Saint-Gilles,

sécularisée par une bulle du pape Paul III en 1538, était à la nomination du

roi ; elle valait 18000 livres.

- En 1790, lors de la première

organisation du département, Saint-Gilles devint le chef-lieu d'un canton du

district de Nîmes. Ce canton ne se composait que de la ville de Saint-Gilles et

de ce qu'on appelait son taillable, c'est à dire les villages ou hameaux de

Sieure, d'Espeiran, de Saint-André-de-Camarignan et de Sainte-Colombe.

Blasonnement :

Saint-Gilles porte : "d'azur à une

biche percée d'une flèche", avec cette devise :

IN.

VIRTVTE. DECOR - IN. LABORE. QVIES.

|

Extrait du Dictionnaire Historique des

Communes du Gard, St-Gilles

par Hector Rivoire, 1842 tome II, pages 589 à 599.

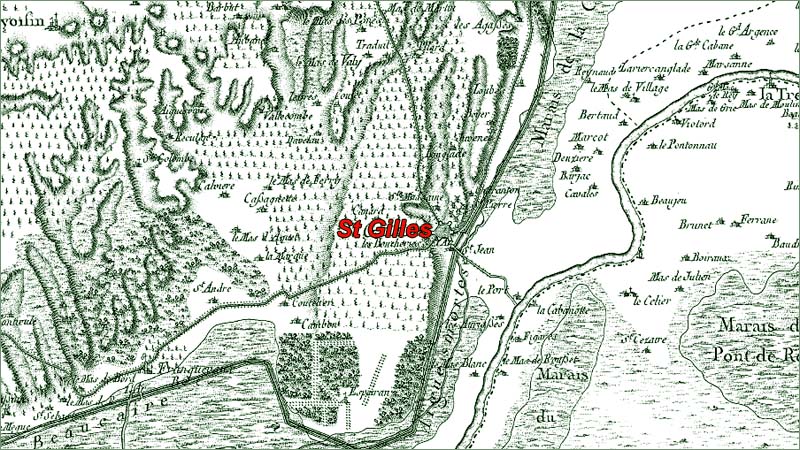

Carte de Cassini XVIIIe siècle Carte de Cassini XVIIIe siècle

Saint-Gilles -

Arrondissement de Nîmes - Chef-lieu du canton - Population 5635.

Longitude 2° 5'. Latitude 43° 40'.

Les auteurs de l'Histoire Générale de

Languedoc (1) combattent l'opinion

de ceux (2) qui ont prétendu que la

ville appelée dans le moyen-âge Sanctus Egidius, St-Gilles, avait été

construite sur les ruines d'Héraclée, colonie grecque, située à l'embouchure du

Rhône, et qui fut détruite ainsi que la colonie de Rhodes, avant le temps de

Pline. L'opinion des auteurs qui se sont ainsi prononcés sur l'origine de St-Gilles,

s'est appuyée sur une inscription qu'on prétend avoir trouvée dans ce lieu.

Cette inscription (3), faite par les

Anatiliens (4), peuple habitant la

rive gauche du Rhône, et dont il est fait mention par Pline, comme ayant voulu,

par ce monument, témoigner leur reconnaissance à Ataulphe, roi des Visigoths,

et à Placidie, son épouse, de ce qu'ils avaient choisi leur résidence à

Héraclée.

(1) Histoire Générale de

Languedoc, tome 1er, pages 4, 60, 168, 259, 644, 645, 646.

(2) Poldo d'Albenas, Bouche,

Spon, le père Ménestrier, Dom Bouquet, l'abbé leboeuf et autres, ont cru que

St-Gilles était réellement l'Héraclée des anciens.

(3) L'inscription dont il

s'agit est conçue en ces termes :

ATAULPHO FLAVIO,

POTENTISSIMO REGI REGUM

RECTISSIMO VICTORI VICTORUM IVICTISSIMO, VANDALICÆ BARBARIEI DEPULSORI, ET

CÆSAREÆ PLACIDIÆ ANIMÆ SUÆ : DOMINIS SUIS CLEMENTISSIMIS ANATILII, NARBONENSES,

ARECOMICI OPTIMIS PRINCIPIBUS IN PALATIO POSUERUNT OB ELECTRAM HERACLEAM IN

REGIÆ

MAJESTATIS SEDEM.

(4) Notices sur l'ancienne Gaule, par M. d'Anville

- Héracléa, Anatilii.

Dans cette inscription, Ataulphe est

appelé Flavius, et, comme les environs de St-Gilles ont porté le nom de vallis flaviana, on en a conclu que

l'inscription, le séjour du roi Ataulphe, et la dénomination de la vallée flavienne aux environs

d'Héraclée, datent de la même époque, et que c'est, dans le lieu où est bâti

St-Gilles qu'existait autrefois Héraclée. - M. de Bâville, dans ses mémoires

sur le Languedoc rapporte que le lieu où est situé St-Gilles était appelé,

pendant l'occupation des peuples du nord, le palais des Goths en Septimanie. -

L'importance de cette ville était telle que, sous quelques comtes de Toulouse,

le Languedoc fut appelé province de St-Gilles. La vénération que les comtes de

Toulouse avaient pour ce saint, détermina quelques-uns d'entre eux à en porter

le nom.

Dom Vaissette et Dom Vic (Histoire Générale de Languedoc), disent,

contradictoirement à cette opinion : que le style de l'inscription ne peut se

rapporter aux temps reculés (414)

auxquels on prétend qu'elle a été écrite ; qu'Ataulphe n'a pas été le premier

roi qui ait porté le nom de Flavius, mais que ce fut Reccarède, roi des

Visigoths, qui employa le premier ce prénom à la tête de ses lois ; que les

Anatiliens habitaient l'autre côté du Rhône, dans la Provence, tandis que

St-Gilles se trouve sur la rive droite du fleuve, et que les auteurs qui ont

avancé cette opinion ne s'accordent pas entre eux sur l'authenticité de

l'inscription, puisque Bouche, dans son Histoire

de Provence, dit que ce monument fut trouvé au terroir de la ville de

St-Gilles, près du Rhône, sous le règne de Charles V, roi de France ; Spon dit

au contraire, que le marbre sur lequel l'inscription est gravée fut déterré à

St-Gilles, et il en conclut, ainsi que Poldo d'Albenasd, que la ville de

St-Gilles est l'ancienne Héraclée ; le père Hardouin assure, de son côté, que

l'inscription fut trouvée à St-Remy, petite ville de Provence, et ajoute que

cette dernière ville est la véritable Héraclée de Pline.

Cette diversité de sentiments jette

de l'obscurité sur l'origine de St-Gilles. Ce n'est qu'à l'époque de l'arrivée

dans ce pays, de Sanctus Egidius, patron de St-Gilles, qu'on aperçoit un peu de

clarté, et même l'on ne s'accorde pas sur la date précise de son arrivée dans

les Gaules. Dom Mabillon, dom Vaissette et le critique Baillet, la fixent au

commencement du VIe siècle ; mais des recherches scientifiques appuyées par la

bulle de Benoit II, trouvée par Ménard, ne dont arriver saint Gilles dans le

midi des Gaules qu'environ 150 ans après. Nous adopterons cette dernière

assertion comme la plus probable, puisqu'elle est corroborée par les preuves

consignées dans les manuscrits du monastère, et par les dénombrements et

déclarations faits au roi de France par les abbés et seigneurs de St-Gilles.

Le patron de St-Gilles vint donc de

la Grèce dans la Septimanie, vers la fin du VIIe siècle. Il passa quelques

années dans une retraite située sur la frontière des diocèses de Nîmes et

d'Arles, à la droite du Rhône, vers l'embouchure de ce fleuve. Ce lieu appelé

la Vallée flavienne, lui fut donné en

673, par Wamba, roi des Visigoths.

C'est alors que saint Gilles fonda un monastère sous la règle de saint Benoît,

et sous l'invocation de saint Pierre. Ce monument religieux fut appelé Monastérium Sancti-Petri de viâ sacrâ.

Il passa sous la domination et la propriété du pape Benoît II, en 685, après un voyage de saint Gilles à

Rome. Une bulle de la même année, 6 des kalendes de mai (24 avril), lança

l'excommunication contre les rois, ducs ou comtes, qui voudraient établir leur

domination sur ce monastère, ses propriétés et ses religieux. Cette bulle

accordait aux frères de l'ordre le droit d'élire leur abbé, à condition qu'il

ne pourrait recevoir la bénédiction que des papes. Elle leur accordait aussi le

privilège de ne pouvoir être excommunié.

Ce monastère fut détruit par les

Sarrasins, en 715. Saint Gilles

obtint de Charles-Martel l'autorisation de le faire reconstruire ; mais il ne

choisit pas le même emplacement ; ce fut dans l'enceinte même de la ville

gauloise, qui depuis reçut son nom, qu'il enferma son nouvel édifice, afin de

le mettre à l'abri des attaques des barbares. Enfin, il mourut au mois de

septembre de l'année 720, en léguant

à la dévotion des fidèles un tombeau de sain, et un nom illustre, que la ville

où il demeura si longtemps pris en reconnaissance de ses bienfaits.

Nous ne suivons pas en détail

l'histoire de la ville de St-Gilles, qui n'est autre que celle de son monastère

jusqu'au XIe siècle ; nous laisserons cette fondation du patron de la ville

régénérée, qui ne s'appellera plus ni Rhodes, ni Héraclée, mais St-Gilles, et

nous nous transporterons, trois siècles plus tard, à l'année 1042, époque du premier concile tenu à

St-Gilles, sur la paix et la trêve de

Dieu. Il y en avait eu précédemment plusieurs autres sur le même sujet,

dans d'autres villes de France ; mais ils étaient mixtes, c'est à dire,

composés de laïques et d'ecclésiastiques. Celui-ci ne fut composé que

d'archevêques et d'évêques, au nombre de vingt-deux.

Vers l'année 1096, (1) saint

Ladislas, roi de Hongrie, fonda le monastère de Summichen, en l'honneur de

saint Gilles : les Français seuls pouvaient y être reçus. Ce prince en fi don à

Odilon et aux abbés, ses successeurs, sous la condition expresse que l'abbé de

Summichen serait toujours sous l'obédience de l'abbé de St-Gilles. L'abbé de

Summichen était le plus souvent appelé abbé de St-Gilles de Hongrie.

(1) NDLR : date probablement antérieure à 1096, Ladislas Ier étant décédé le 29 juillet 1095.

Raymond de St-Gilles, qui prit le

titre de comte de Toulouse et de Rouergue, de duc de Narbonne et de marquis de

Provence, fit abandon, en 1096, à l'abbé de St-Gilles, de tout ce qu'il

possédait dans la ville et dans le territoire de la Vallée Flavienne ;

conséquemment, l'entière juridiction de la ville appartint à l'abbé (1), ce qui

n'empêche pas les successeurs de Raymond de faire des entreprises contre la

ville et le monastère.

(1) Trois villages : Sieure, Speiran et Stagel, dépendaient aussi de

l'abbaye de St-Gilles. Ces trois villages sont appelés villa, dans la bulle du

pape Calixte II, l'année 1119. à St-Félix, et L'église de Sieure, portait le

nom de St-Saturnin ; celle de Speiran était dédiée à St Félix, et celle de

Stagel, à Ste-Cécile.

Dans la même année, le pape Urbain II

vint à St-Gilles ; il y célèbrera la fête patronale du 1er septembre. C'est à

la suite de ce voyage qu'il déclara, dans une bulle, qu'il avait dédié à Dieu

la nouvelle basilique de St-Gilles (1).

(1) Urbain II veut parler de l'église inférieure, l'église supérieure

n'ayant été commencée que 20 ans plus après.

Environ quatre siècles après la mort

de son patron, St-Gilles était parvenu à un point qui en faisait une des

principales villes du Languedoc. Elle devait surtout sa splendeur à la piété et

au concours des peuples qui venaient en pèlerinage sur le tombeau de son

fondateur. Cette vénération est attestée par des actes authentiques. Ce

pèlerinage fut même obligatoire pour certains peuples. On lit dans le traité de

paix passé entre les Flamands et le roi Charles-le-Bel, que les habitants de

Bruges et de Coutray, étaient tenus d'y envoyer annuellement cent pèlerins.

La population de St-Gilles était

devenue très-considérable ; la ville et ses faubourgs contenaient, au Xe

siècle, 33 000 feux (a). Les comtes

de Toulouse, qui en furent souverains, y avaient leur palais et un hôtel des

Monnaies. Elle eut ses lois, son consulat, qui se composait de lieux anciens,

tels que Stagel, Sieure, Ste-Colombe, St-André-de-Camarignan et Speiran. La

qualification de comtes de Speiran fut prise par quelques abbés de St-Gilles.

Speiran était une forêt immense, au centre de laquelle s'élevait un château,

qui n'était autre chose qu'un rendez-vous de chasse, appartenant aux comtes de

Toulouse.

(a) NDLR - 33 000 feux au Xe S, cela

nous donne une population de plus de 100 000 habitants, plus loin il donne pour

la population de 1410 : 40 000 feux,

ces chiffres sont contestés par certains

historiens. En effet, une ville de plus de 100 000 habitants était

forcément dotée d'une énorme infrastructure. Elle aurait laissé d'importants

vestiges, mais rien à ce jour n'a été prouvé.

Pour argumenter voici quelques chiffres donnés par différents historiens

: Germer-Durand 1383 : 40 feux ; 1744 : 600 feux ; 1789 : 1181 feux - Dictionnaire des Gaules 1559 : 600 feux - Bligny Bondurand 1789 : 1180 feux.

L'agriculture, enseignée par les

religieux, le commerce, favorisé par la situation d'un port commode sur le

Rhône (1), contribuaient beaucoup à

ses progrès industriels. L'intelligence y faisait aussi de grands pas. On

cultivait les belles-lettres dans l'enceinte du monastère. On y copiait les

ouvrages des anciens, et même ceux des modernes qui avaient le plus de

célébrité, ainsi que cela se pratiquait dans tous les couveras de Bénédictins. (2)

(1) Quoique cette ville ne soit pas sur le bord de la mer, elle n'a pas

laissé d'être autrefois un port considérable, à peu près comme ceux de

Narbonne, de Bordeaux, de Rouen et des autres villes placées à l'embouchure des

rivières. Les vaisseaux et autres bâtiments entraient dans le port de St-Gilles

par le petit bras du Rhône, et trouvaient une retraite assurée dans le lit du

fleuve. On abordait ensuite sur la rive gauche, vis-à-vis de la ville, à

l'endroit qui conserve encore aujourd'hui le nom de port. Divers traits de

l'histoire du moyen-âge, nous fournissent les preuves certaines de l'existence

et de la fréquentation de ce port, surtout dans les XIe et XIIe siècles. Il

parait même que ce port avait rendu le commerce florissant à St-Gilles. (Ménard,

Notice de la viguerie de Nîmes, t. VII, page 619).

(2) Dom. Mabillon, que nous avons déjà mentionné, s'occupa d'une

polygraphie sur les hommes qui ont illustré l'ordre des Bénédictins. On y voit

que les différents ordres mendiants, tels que Franciscains (St François

d'Assise), Dominicains (Ignace de Loyala), et Bénédictins (St Benoit), ont

beaucoup fait dans leur époque pour la société, et que l'histoire du monachisme

chrétien est l'histoire de la civilisation.

Dès le commencement du XIIe siècle il

y eut à St-Gilles une école de belles-lettres et de dialectique, dirigée par

Jourdain de Clivo, que les citoyens de Milan élirent archevêque en 1112.

La fondation du grand-prieuré de

l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem (1),

remonte à cette dernière époque ; c'est la maison la plus ancienne de cet

ordre. Sa commodité, et sa position agréable sur le Rhône, à trois lieues de la

mer, y attiraient un grand nombre de pèlerins, qui passaient en ces lieux pour

se rendre dans la Terre-Sainte. Les comtes de St-Gilles y fondèrent un hôpital

dont l'administration fut confiée aux frères hospitaliers de

St-Jean-de-Jérusalem.

Le second concile de St-Gilles fut

tenu en 1115, par un légat du St-Siège. On y agita un différend survenu entre

les abbés de la Grasse et d'Aret. L'année suivante on finit de bâtir l'église

supérieure, vingt ans après qu'on

eut posé la première pierre de l'église inférieure.

(1) L'établissement des Templiers, à St-Gilles, est postérieur de

quelques années à celui de l'ordre de St-Jean-de-Jérusalem. Le supérieur se

nommait, en 1139, Robert, maître du temple ; Bertrand lui succéda. Leur manoir

était situé-vis-à-vis de l'hôpital de St-Jean-de-Jérusalem. Leur église

existait encore en 1790, mais elle était abandonnée.

On sait que ce fut en 1307 que Je roi Philippe IV fit commencer les

procédures contre l'ordre des Templiers. Elles aboutirent à son extinction e

prononcée par Clément V dans le concile de Vienne, et au supplice du

grand-maitre et des principaux frères de la chevalerie du Temple. Les chevaliers

de StJean-de-Jérusalem prirent possession, le 12 juillet 1312, des biens

considérables que les Templiers de St-Gilles possédaient dans ce territoire et

dans celui de la Camargue.

Le pape Gelase II, et le pape Calixte

II, passèrent tous les deux à St-Gilles : le premier, en 1118, et le second en

1120. Le pape Innocent II y passa aussi en 1130.

L'hérésie de Pierre Bruys et du moine

Henri donna lieu, en 1146, à un acte de cruauté dont le fanatisme religieux et

l'ignorance de ces temps reculés sont les moteurs. Arrivés à St-Gilles, ces

deux hérésiarques, dans le but sans doute de prouver le mépris que leur système

témoignait au mystère de la Croix, firent cuire, le vendredi saint, sur la

place publique, de la viande qu'ils mangèrent en présence du peuple ; le feu

était alimenté par des morceaux de bois provenant des débris de plusieurs croix

qu'ils avaient arrachées. Pierre de Bruys fut victime de son sacrilège ; les

habitants furieux le saisirent et le brûlèrent sur le bûcher qu'il avait allumé

lui-même. Le moine Henri, son disciple, évita pas la fuite le châtiment qui

l'attendait.

Au mois de septembre de l'année 1165

eut lieu une bineuse bataille entre les Pisans, alliés des St-Gillois et les

Génois. Cette bataille se donna sur le territoire de Fourques et sur celui de

St-Gilles. Les Pisans y conservèrent l'avantage.

Suivant le témoignage du rabbin

Benjamin de Tudèle, il y avait à St-Gilles, en 1170, une synagogue célèbre

composée de cent juifs savants, dirigés par six principaux rabbins.

En 1181, le 4 janvier, bulle

d'Alexandre III, qui accorde à l'abbé de St-Gilles le privilège de porter la

mitre, la crosse et l'anneau. En 1208, alliance entre les villes de Marseille,

d'Avignon et de St-Gilles. Ces trois villes devaient se donner mutuellement

conseil, secours et assistance, soit en paix, soit en guerre. L'alliance était

contractée pour dix ans, mais pouvait se renouveler ; l'abbé de St-Gilles et

les quatre consuls la signèrent. Elle était encore en vigueur cinquante ans

après, du temps de St Louis.

Le troisième concile de St-Gilles fut

tenu, en 1209, contre Raymond VI comte de Toulouse, accusé de favoriser les

Albigeois, et d'avoir fait périr Pierre de Castelnau, légat du pape, assassiné,

le 15 janvier 1208, sur les bords du Rhône, à l'endroit où est aujourd'hui le

pont de bateaux. Nous puisons dans, Pierre de Vaulx-Sernay, qui était témoin

oculaire, le détail de là cérémonie de l'amende honorable du comte-de Toulouse.

« Milon, légat du pape, venu à

St-Gilles pour donner l'absolution à Raymond et le réconcilier avec l'église,

se rendit dans le vestibule de l'église supérieure où l'on avait exposé le

St-Sacrement et les reliques des saints. Il était accompagné de trois

archevêques et de dix-neuf évêques. Le comte Raymond était nu jusqu'à la

ceinture, seize barons vassaux du comte, les consuls de St-Gilles, tant pour

eux que pour le consulat de la ville et de l'église de St-Gilles, composé des

villages de Sieure, Stagel, Ste-Colombe, Speyran et St-André-de-Camarignan,

jurèrent en même temps que le comte Raymond, sur l'Eucharistie, et sur les

reliques des saints, d'obéir à tout ce qui leur serait ordonné par la sainte

Église romaine. Après ce serment, le légat Milon reconduisit le comte. Raymond

en le battant de Verges, hors de l'église, à travers une foule innombrable qui

encombrait toutes les avenues. La chronique de pierre de Vaulx-Sernay remarque

que la foule était si grande pour assister à cette cérémonie, que le pénitent

ne pouvant sortir par le grand portail de l'église supérieure, qui donne sur la

place, on fut .contraint de le faire descendre dans l'église inférieure ou

souterraine, ce qui le contraignit à passer devant le tombeau de Pierre de

Castelnau, dont il avait causé la mort.

L'excommunication de Raymond suivit

de près son amende honorable. En 1210, lors du quatrième et dernier concile

tenu à St-Gilles, on mit une condition à son entière absolution : ce fut de

prendre l'engagement de chasser de ses terres, tous les partisans des Albigeois

; sur son refus, l'excommunication fut lancée contre lui.

Louis VIII, fils aîné de

Philippe-Auguste, vint visiter, pendant l'année 1315, l'église- et les reliques

de St-Gilles. Le but de son voyage dans le midi de la France était une croisade

contre les Albigeois. Les comtes de Toulouse, au contraire, se prononcèrent en faveur

de l'hérésie, et Simon de Montfort, qui accompagnait le roi dans sa croisade se

trouva en présence des habitants de St-Gilles, qui ne purent refuser leur appui

aux comtes de Toulouse leurs seigneurs. Ils durent dès cet instant se montrer

hostiles à l'Église romaine. Le pape Honoré III, surpris du parti qu'ils

venaient de prendre, leur ordonna, par lettre datée de Rome, décembre 1217, de

cesser d'opposer de la résistance à Simon de Montfort qui représentait la cause

du roi. Ils persévérèrent dans leur opposition jusqu'en 1336, et il fallut le

retour de Louis VIII dans ces contrées méridionales, et l'exemple de Narbonne,

Marseille, Carcassonne, Beaucaire, etc., pour les déterminer à se soumettre.

St-Gilles, depuis cette époque, est

demeurée fidèle aux rois de France.

La division de St-Gilles en sept

paroisses, sans y comprendre l'église abbatiale, eut lieu en 1231.

Paroisse de : St-Jacques ; St-Nicolas

; St-Privat ; St-Jean-l'Évangéliste ; St-Pierre ; St-Martin ; St-Laurent.

L'abbé de St-Gilles avait été autorisé,

en 1181, à porter l'anneau, la crosse et la mitre ; une bulle d'Innocent IV, en

1246, lui accorda le privilège de porter les sandales, la dalmatique et les

gants.

Louis IX, à son retour de la

Terre-Sainte (1254), passa à St-Gilles et s'y arrêta quelques jours. Il y

rendit une ordonnance par laquelle il appela le Tiers-État à délibérer sur les

matières politiques. Quelques publicistes pensent qu'elle est l'origine des

États du Languedoc. Seize ans après, saint Louis tint une cour plénière à

St-Gilles, et y reçut les ambassadeurs de Michel Paléologue, empereur de la

Grèce.

Le pape Clément IV, successeur

d'Urbain IV, naquit à St-Gilles. Le monastère et la ville elle-même furent

toujours l'objet de sa sollicitude. Il lança plusieurs bulles en leur faveur ;

des reliques et des présents leur furent envoyés de Rome.

Clément IV, avant de s'asseoir sur le

trône papal, était simple jurisconsulte à St-Gilles sous le nom de Gui Fulcodi.

Nous retrouvons, dans les archives de cette ville, un ouvrage star ses lois-et

coutumes, écrit en langue romane et en latin, au commencement du XIIIe siècle.

Il renferme une sentence arbitrale du 14 juin 1257, rédigée par Gui Fulcodi, le

jurisconsulte. Elle contient cinquante pages en vingt-sept pétitions des

syndics, et neuf pétitions de l'abbé et du monastère. Cette sentence donnait le

droit aux habitants de faire construire des tours, des pigeonniers, des

garennes, et leur accordait aussi le droit de chasse. Quant à la pêche de

l'étang de Scamandre, et des marais du Chapitre, ils en avaient la faculté

moyennant une rétribution appelée levade, qu'ils payaient au chapitre.

De la lecture de ce manuscrit sur les

lois et coutumes de St-Gilles (Las

costumas et leys municipales de Sainct Gily) (1) il résulte que l'abbé, seigneur temporel et spirituel, mais non

seigneur foncier de St-Gilles et de son territoire, avait seul le droit de

proposer des lois. Il devait d'abord présenter son projet aux consuls et aux

syndics, qui convoquaient alors une assemblée générale de tous les habitants, et

leur lisaient le projet de loi.

(1) Une partie des archives du monastère et de la ville fut brûlée par

les protestants, en 1582 (mois d'août). Après cet incendie, et le vol

particulier fait au Chapitre, le 11 mai 1663, il ne restait plus qu'une centaine

de bulles originales et des lettres-patentes des rois de France. Ces documents

précieux ont été dispersés pendant la révolution de 1789, et il n'en reste plus

rien de remarquable que les ouvrages sur les lois et coutumes de la ville de

St-Gilles.

Si le peuple l'acceptait, il

manifestait son adhésion en criant : Hoc ! Hoc ! Le projet, dans ce dernier cas

était, et signé : l'abbé et les syndics y apposaient leurs sceaux, et il

devenait, dès cet instant, une loi définitive et obligatoire pour l'abbé et pour

les habitants. Nous prenons pour exemple, et au hasard, dans ce recueil, à la

page 135, un passage rédigé sous l'abbé Hugues II, intitulé :

De justiliâ domini Abbatis.

« Fos

aussy convengut et appointat, sur alcunas demandas que Mgr. l'Abbat fazia alz

syndics, hou homes de St- Gily al tempo advenir aguesson alcuna question, débat

hou alcuna discention au lo dit Abbat, sos successors, hou son monestier, que

lo dit Abbat lor deu donar cort hou juge, davant loqual syan tengutz de

respondre coma davant lo juge donat per la dit Abbat, hou sos sucressors; car

lo dit Abbat a puyssenza de donar la ditcort hou juge, ainsy que costa et appar

par las compositions al temps passat, per los dessus et nomatz, fachas entre

los dits syndics et monestiers, ainsy que des lo dit Abbat, plus emplement

contengut, convengueron et transigeron los dits syndics al nom que dessus et

feyron pacte que lou estessa sur las causas dictas à la ley municipala,

composition hou compositions entre lo dit monestier et la dicta villa fachas al

temps passa per los scuhors dessus dits, la forma laquela hou de lasqualas ont

volgat sya gardada et observata en las causas dellas dictas ».

Une autre loi sur le droit du fisc, de jure fisci, finit par ce cas :

Lorsqu'un étranger mourrait à St-Gilles, ab

intestat, ses biens étaient mis entre les mains d'un homme de probité, et

si après un an et un jour aucun héritier ne s'était présenté pour les réclamer,

l'abbé en faisait deux portions égales, l'une pour le Monastère, l'autre pour

les hôpitaux. Le seigneur n'entrait pour rien dans ce partage.

Nous lisons un peu plus loin une loi

sur le blasphème, dont nous donnons la traduction en français.

De.pcend. ludentium et jurantium.

« Si

quelqu'un, à quelque jeu que ce soit, prononce un blasphème ou se parjure par le

corps, le sang, le foie ou tout autre membre de Dieu et de la Vierge Marie ou

de St-Gilles, pour chaque fois, il sera tenu de payer trois Sols et deux sols

pour les autres saints ».

Cette dernière citation doit faire

apprécier la sagesse et la douceur des lois de St-Gilles, surtout dans une

époque où Philippe-Auguste, dit Rigord, « conçut

tant d'horreur pour les jurements, que si quelqu'un, chevalier ou autre,

venait, par hasard, à en laisser échapper un, en jouant devant, le roi,

aussitôt il était -jeté, par son ordre, dans, la rivière ou dans quelqu'autre

lac ».

Après ce règne, Louis IX faisait

punir par la mutilation de quelque membre ceux qui proféraient des paroles

blasphématoires. Ce fut d'après les conseils et les exhortations du pape

Clément IV que ce roi ne fit plus punir les blasphémateurs que par une amende

pécuniaire.

Après le bannissement des Juifs,

ordonné par Philippe-le-Bel, il s'éleva un différend entre ce roi et l'abbé de

St-Gilles, sur la propriété des terres israélites abandonnées. On passa enfin

un traité par lequel un tiers seulement appartiendrait à l'abbé.

En 1410, l'abbé de St-Gilles se nommait Salvator Guillelmi : d'après

une supplique que ce prêtre adressa à Sigismond, roi de Bohème et de Hongrie,

on pourrait conclure que la population de St-Gilles aux XIIe et XIIIe siècles,

s'élevait à près de cent mille âmes, c'est-à-dire , plus de trente mille feux,

en ne comptant que trois personnes par feu : triginta millia focagia hominum.

En 1423, transaction et accord entre l'abbé de St-Gilles et les

religieux de son monastère pour faire fabriquer une châsse d'argent doré, pour

y placer la tête du patron de St-Gilles. On reconnaît par cet acte, ainsi que

par deux ordonnances de l'évêque de Nîmes, une erreur de Dom Vaissette,

Baillet, Moreri et tous ceux qui les ont suivis, au sujet des reliques de

St-Gilles, lorsqu'ils ont avancé qu'elles avaient été transférées à Toulouse du

temps des guerres des Albigeois. Les Bollandistes, au contraire, affirment

qu'elles furent transportées en 1562, ce qui établit un anachronisme de près de

quatre siècles.

1538. Bulle de

sécularisation donnée par le pape Paul III, le 16 des kalendes de septembre (17

août 1538). Par cette bulle, le monastère de l'ordre de St-Benoit fut changé en

un chapitre de chanoines, et l'abbé régulier en abbé séculier. Le chapitre fut

composé d'un doyen, d'un grand archidiacre, d'un second archidiacre, de

dignités, d'un sacristain, d'un précenteur ou capiscol, d'un trésorier, de

personnats et de douze chanoines. Plus tard, on y ajouta quinze bénéficiers qui

n'avaient point voix au chapitre.

L'abbé séculier devint seigneur

temporel et spirituel de la ville et du territoire de St-Gilles, comme

l'avaient été les abbés réguliers.

La fameuse bataille appelée défaite

des Provençaux, se donna le 27 septembre 1562, entre le Rhône et la ville de

St-Gilles. Les catholiques, battus par les huguenots, y perdirent deux mille

hommes, deux pièces de canon et vingt-deux drapeaux. Depuis ce jour, et dans

l'espace de soixante ans environ, St-Gilles fut pris et repris quatre fois : le

2 juin 1570, par le maréchal Damville, après trois jours de siège ; le 8

décembre 1574, par le même maréchal qui avait abandonné la cause royale et

catholique ; M. de Crussol, duc d'Uzès, l'emporta d'assaut au mois de janvier 1573

; et enfin, le 24 juillet 1622 , le duc, avec un train considérable

d'artillerie, et environ 1500 hommes, s'en empara au nom de Louis XIII. Depuis

cette époque, St-Gilles n'a plus eu de siège à soutenir.

Au temps où les abbés de St-Gilles

avaient la qualité de hauts justiciers, il était perçu par eux un droit appelé Lundi, sur tout ce qui se vendait dans

St-Gilles par des personnes étrangères. Il n'y avait point de halles publiques,

par conséquent, point de droits de bannage (1).

Les droits sur les poids et mesures n'y existaient pas non plus ; il n'y

avait ni fours, ni forges ni moulins publics. Ceux dont on faisait usage

appartenaient à des particuliers. Le roi ne prélevait dans cette ville aucun

droit de Champart (2). C'était donc

le clergé seul, comme autorité locale, qui percevait un impôt.

(1) Bannage, dérive de bannâte, corbeille ou bannette, espèce de panier.

(2) Champart, droit qu'avaient plusieurs seigneurs de fiefs, de lever une

certaine quantité de gerbes dans leurs censives.

Les mœurs et les lois ont subi

depuis, ces derniers temps de grandes modifications, St-Gilles a cessé

d'occuper une position exceptionnelle, en retombant dans la loi commune des

autres villes de France. Quoique entrainée.par le grand système de la

centralisation, cette ville a conservé de nos jours un caractère qui rappelle

son antique origine, et les phases qui l'ont suivie. Sa population, presque

entièrement catholique, a subi une grande diminution, si on la compare aux

temps anciens ; elle ne s'élève pas aujourd'hui à 6 000 âmes. Les accès de

fièvre-chaude y exerçaient de grands ravages, surtout chez les personnes qui

habitaient ce pays depuis peu de temps. Depuis les travaux de dessèchement son

climat s'est amélioré, et St-Gilles n'est plus aujourd'hui, sous le rapport

sanitaire, ce qu'il était autrefois. Son territoire est divisé en deux plaines

dont le sol est de nature différente ; la première est formée par les alluvions

du Rhône ; et se trouvé comprise entre le Rhône et le canal de Beaucaire qui

traverse le territoire du nord au midi ; la deuxième forme le plateau de la

colline, qui s'étend, de Beaucaire à Vauvert. Le sol en est graveleux et

ondulé. L'industrie vinicole est très-importante. Le commerce recherche avec

empressement les vins de St-Gilles, et l'exportation de ce produit est

considérable.

|

Cahier de doléances de la Sénéchaussée de

Nîmes

pour les états Généraux de 1789.

Communauté

de St-Gilles

publié

par E. Bligny Bondurand, 1908 T2 pages 224 à 229.

SAINT-GILLES.

Diocèse de Nîmes.

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée du Tiers état de la ville de Saint-Gilles,

pour la convocation des États généraux, authentique. 12 mars 1789.

Six députés : Michel, notaire ; Couderc, apothicaire ; Dugas, marchand ; Gautier, notaire ; Serrier, bourgeois ; Antoine Michel, fabricant

d'eau de vie.

Saint-Gilles est une des

sept villes de la sénéchaussée de Nîmes où les officiers municipaux devaient,

aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 27 février 1789, rendu par le

lieutenant général de la sénéchaussée, et reproduisant les dispositions du

règlement royal du 7 février 1789, tenir des assemblées de toutes les

corporations, corps et communautés, et de toutes les personnes du Tiers état ne

tenant à aucune corporation, avant de procéder à l'assemblée générale de la

communauté. Ces assemblées particulières devaient nommer un ou plusieurs

représentants, chargés de me rendre à l'assemblée du Tiers état de chacune

desdites villes pour y concourir à la rédaction du cahier et à la nomination de

députés, suivant les articles 26 et 27 du règlement du 24 janvier 1789.

Aussi voit-on, dans le

procès-verbal de Saint-Gilles, figurer un député des officiers de justice, deux

députés des avocats en parlement, un député des avocats, deux députés des

notaires , un député, des médecins , deux députés des procureurs, deux députés

des bourgeois, un député des armateurs, un député des marchands de blé ; deux

députés des négociants, un député des salpêtrière, un député des chirurgiens,

un député des apothicaires, un député des marchands drapiers, un député des

orfèvres, un député des ménagers, un député des boulangers, un député des

fabricants d'eau de vie, un député des aubergistes, un député des tailleurs

d'habits, un député des menuisiers, un député des charrons, un député. des

bourreliers, un député des pêcheurs, un député des Maréchaux à forge, un député

des serruriers, un député des maçons, un député des cordonniers, un député des

chapeliers, un député des perruquiers, un député des jardiniers, un député des

meuniers, deux députés des laboureurs, huit députés des travailleurs.

Signatures ; Michel av. et

n. Gautier, Dugas. Serrier, etc.

NOTICE

1180 feux.

Président de l'assemblée :

Pierre Senilhac, maire

syndic clavaire.

Le premier grand prieuré de

Saint-Jean de Jérusalem fondé en Europe le fut à Saint-Gilles, par Raimond IV

de Toulouse. L'abbaye de Saint-Gilles, unie à l'archevêché d'Aix en 1774, (France ecclésiastique, 1789, page 328),

avait la seigneurie, et valait 42 000 L. de rente.

L'abbé et le grand prieur

possédaient, à peu près tout le territoire.

A la séance du 28 mars 1789

(assemblée des nobles de la sénéchaussée), Jacques François Descombiès, ancien

page du Roi, représente M. de Plauchut, seigneur de La Cassagne et de

Sainte-Colombe, commune de Saint-Gilles.

Oliviers, mûriers, vigne,

blé, fourrages, pâtis, marais.

CAHIER authentique.

Cahier des vœux et doléances du Tiers état de la ville de

Saint-Gilles, sénéchaussée de Nîmes.

Le Tiers état de la ville de

Saint-Gilles, sénéchaussée de Nîmes, désirant concourir aux vues bienfaisantes

du meilleur des Rois, consignées dans sa lettre de convocation aux États

généraux, par laquelle il invite tous les sujets de son royaume à lui faire

connaître les souhaits et les doléances de ses peuples, a manifesté ses vœux

ainsi que s'ensuit :

1. - Qu'aux États généraux les suffrages soient comptés par

tête et non par ordre; que lesdits États consentent les impôts nécessaires et

capables de remédier à l'état actuel des finances ; que lesdits impôts

parviennent dans les coffres du Roi par les voies les moins coûteuses ; qu'ils,

soient également répartis, ainsi que les autres charges, tant royales que

locales, sur les trois ordres, en proportion des facultés de chacun ;

2. - Le retour périodique des États généraux ;

3. - La suppression de la constitution des États actuels de la

province ;

4. - Qu'il soit procédé à la réforme du code civil, criminel et

municipal ; à l'abus de la longueur et durée des procès et des frais immenses

qu'ils entraînent, en diminuant la multiplicité des formes et des dépens ;

5. - Le rapprochement des justices souveraines, et qu'il n'y

ait que deux degrés de juridiction, tant en matière civile que criminelle ;

6. - La suppression des justices seigneuriales,

particulièrement celles des seigneurs ecclésiastiques, pour être remplacées par

des justices royales, auxquelles il serait accordé une médioce souveraineté,

jusques à telle somme qu'il plaira à Sa Majesté de fixer ;

7. - Qu'il plaise à Sa Majesté d'ôter toutes les entraves qui

gênent le commerce dans l'intérieur du royaume ; que la circulation des denrées

et des marchandises y soit libre, et que, pour cet effet, la perception de

droits soit fixée aux frontières du royaume ;

8. - La suppression :de tous les péages, leudes, douanes et

courtages, du privilège exclusif qu'a obtenu la ville de Marseille pour faire

le commerce du Levant, afin que tous les négociants du royaume puissent faire

le même commerce ;

9. - Que le taux de la levée de la dime soit uniforme. Que les

villes qui la paient au dix, comme Saint-Gilles, ne soient pas plus surchargées

que celles qui la paient au trente ou au quarante ; que la semence soit

prélevée et exempte d'être dimée une seconde fois ; que les fourrages de toute

espèce soient exempts de la dime, puisqu'ils servent à nourrir le bétail sur le

terroir duquel la dime se perçoit, le décimateur prenant les fruits quittes et

francs de toute culture ;

10. - L'abolition des lettres de cachet, la liberté de la

presse, la suppression de tous les tribunaux d'exception, excepte; les

juridictions consulaires ;

11. - L'uniformité des poids et mesures dans tout te royaume ;

12. - La suppression des levée à des milices, ou la liberté aux

communautés de fournir des hommes ; celle des pêcheurs réduite aux villes

maritimes ; et que les tonneliers ne soient plus soumis aux classes (1) ; que le nombre des inspecteurs des

eaux de vie soit augmenté ;

13. - Que le sel soit déclaré marchandise dans tout le royaume,

et que le produit de cet impôt soit confondu dans les impositions à venir, ne

gagnât-on par ce moyen que les frais immenses qu'occasionnent soixante-mille

commis pour empêcher la contrebande ;

14. - L'augmentation des portions congrues, la suppression du

casuel des curés, et que leurs logements et ceux des vicaires soient à la

charge des décimateurs.

(1) Les tonneliers de Saint-Gilles jugeaient leur art trop essentiel pour

qu'on les inscrivit sur les registres de l'inscription maritime. Ici le sens du

mot classes est très clair, et permet d'entrevoir que l'article 18 de Roquedur,

en parlant de "l'article des classes" visait peut-être les

"marchés pour la Marine et assurances à la grosse aventure sur les

vaisseaux" (Recueil de Néron, t. II, p. 302 et 303).

Vœux

relatifs et particuliers à la ville de Saint-Gilles.

15. - La ville de Saint-Gilles, une des sept principales de la

sénéchaussée, ne jouit d'aucune prérogative des autres villes. Elle n'a point

de consuls, bornée à un syndic clavaire sans marque distinctive ; elle n'a

point entrée aux États de la province, ni aux assiettes diocésaines ; elle n'a

pas même un hôtel de ville, et est obligée de s'assembler dans une salle de

l'hôpital.

16. - Elle supplie qu'il soit accordé à ladite communauté

d'avoir quatre consuls avec chaperon, à sa nomination, avec l'exercice de la

police ; l'entrée aux États de la province et aux assemblées de l'assiette

diocésaine ; la permission d'avoir un hôtel de ville et le droit de s'y

assembler ; et d'être mise en tout à l'instar des autres villes de la

sénéchaussée. Elle supplie encore qu'en attendant que Sa Majesté veuille bien

rendre toutes les justices royales, le seigneur abbé de Saint-Gilles soit tenu

de faire construire des prisons, ne pouvant donner ce nom à celles qui

existent, n'étant composées que d'une seule pièce de huit pieds en carré, fort

malsaine, et plutôt un cachot que des prisons, et où il faut monter par une

échelle.

17. - Elle supplie qu'à l'avenir le seigneur abbé de

Saint-Gilles soit tenu de résider en cette ville, et qu'à cet effet l'abbaye ne

soit donnée à aucun prélat obligé par sa place de résider ailleurs. - L'abbaye

est dotée de 42 000 livres de rente.

18 - Elle fait la même demande à l'égard de M. le grand prieur

de l'ordre de Malte (1), et qu'il

soit tenu de tenir les chapitres et assemblées de son ordre dans la ville de

Saint-Gilles, chef-lieu dudit grand prieuré, portant son nom.

(1) Il résidait à Arles.

19. - La stabilité du chapitre de Saint -Gilles (1) dans cette ville, et la

conservation des bénéficiers dudit chapitre ; on cas de nomination, que les

canonicats et bénéficiatures soient affectés aux enfants de Saint-Gilles, et

les canonicats, par préférence, aux bénéficiers; qu'il soit affecté le revenu

d'une prébende dudit chapitre pour l'entretien des précepteurs chargés de

l'éducation de• la jeunesse ;

(1)Les moines de l'abbaye avaient été sécularisés par Paul III et

formaient un chapitre collégial.

20. - Que les baux à l'orme consentis par les ecclésiastiques

et Messieurs de l'ordre de Malte soient entretenus par leurs successeurs

pendant la durée fixée par leur bail.

Signatures : Troudet, Agnier, Gautier, Michel av1 Senilhac, Serrier, Laganier, J. Ferry, P. Langlois, Fabrègues,

Meirieu, Rus, Couderc, Dugas, Mielle,

Pierron, Armentier, Faucher, Allier, Michel fils, P. Sigaud, Chay, Despox,

Michel, P. Portal, L. Michel, Louis Meirieu serrurier, Rouet, Meirieu, Texier,

Brignan, Roger, Étienne Clavel, Boyer, Mestre, Dr Labigaut, Roussin, Ramade. Ne

varietur : Senilhac, maire, syndic et clavaire.

(Archives du Gard, C. 1196.

District de Nîmes)

|

GRANDE ET PETITE HISTOIRE DE SAINT-GILLES (Gard)

SAINT-GILLES

extrait de Saint-Gilles

par Augustin Fliche, 1925 - page 53 à 59

INTRODUCTION HISTORIQUE

Les origines de l'abbaye de

Saint-Gilles sont, comme celles de Psalmodi, enveloppées d'une certaine

obscurité.

Il y eut primitivement, semble-t-il,

au lieu où devait s'élever au XIIe siècle l'illustre basilique qui attira un

grand concours de pèlerins, un modeste monastère dédié à saint Pierre et à

saint Paul. Au IXe siècle sans doute, ce patronage fut échangé contre celui

d'un saint local, dont le prestige alla grandissant : saint Gilles.

La vie de saint Gilles a été écrite

au Xe siècle, mais ce récit hagiographique, qui fait de saint Gilles le

contemporain à la fois de saint Césaire et de Charlemagne, est totalement

dépourvu de valeur historique, et il ne mériterait même pas une mention, s'il

n'avait contribué à fixer le culte de saint Gilles au lieu qui porte son nom et

où son tombeau était devenu l'objet d'un culte.

Quant au monastère, qui devint le

centre de ce culte, on n'en connaît l'histoire avec quelque précision qu'à

partir des dernières années du IXe siècle. Aux Xe et XIe siècles, le pèlerinage

se développe ; il atteint son point culminant au XIIe siècle. La renommée de

l'abbaye de Saint-Gilles dépasse alors les limites du Languedoc et de la

Provence ; aux bienfaiteurs locaux viennent se joindre d'autres protecteurs

plus haut placés : les rois de France et les papes.

Dès le début du XIe siècle, Benoit

VII (1022-1024) par un privilège d'exemption a soustrait l'abbaye à toute

juridiction séculière. Grégoire VII (1073-1085) la subordonna à Cluny, tout en

laissant aux moines le privilège d'élire librement leur abbé et c'est ainsi que

Saint-Gilles put, comme Vézelay et comme Moissac, garder sous l'hégémonie

clunisienne son titre d'abbaye. Urbain II (1088-1099), au cours de son voyage

en France, visita à deux reprises le monastère, en septembre 1095 et en juillet

1096, époque à laquelle il consacra l'église qui était alors en construction.

Son exemple a été suivi par plusieurs de ses successeurs : Gélase II s'est

arrêté à Saint-Gilles en novembre 1118 ; de même en 1130, Innocent II qui, en

1132, confirma les privilèges accordés par ses prédécesseurs. Clément IV

(1265-1268), qui était originaire de Saint-Gilles, a multiplié les attentions :

au cours de ses trois années de pontificat, douze bulles ont été délivrées en faveur

du monastère à l'ombre duquel il était né ; les présents affluèrent également :

sceau d'argent, ornements de soie, calice d'or.

Les papes ne se sont pas contentés

d'honorer l'abbaye de Saint-Gilles de leur présence ni de lui témoigner leur

générosité. Ils l'ont encore défendue contre ses plus terribles ennemis : les

comtes de Toulouse.

Le monastère était redevable d'une

bonne partie de ses propriétés foncières aux comtes de Toulouse qui, aux Xe et

XIe siècles, s'étaient montrés généreux à son endroit. Pourtant à la fin de

cette période il y a eu un ralentissement notable dans les donations et même

une tentative pour reprendre ce qui avait été antérieurement concédé : au

concile de Nîmes, en juillet 1096, Raymond IV, avant de prendre la croix, dut

restituer à Saint-Gilles quelques biens qu'il retenait indûment. Au début du

XIIe siècle, le fils de Raymond IV, Bertrand, s'empara d'autres biens

appartenant à Saint-Gilles, envahit le bourg et pénétra même dans l'église, ce

qui lui valut d'être immédiatement excommunié par Pascal II. Le conflit

recommença sous le règne d'Alphonse-Jourdain, frère de Bertrand, qui, en 1121,

profitant de ce que l'abbaye traversait une crise d'ordre financier, occupa à

nouveau le bourg et l'église. Calixte II lui enjoignit de se retirer dans un

délai de quarante jours et délia les habitants de Saint-Gilles du serment de

fidélité que le comte leur avait extorqué. Alphonse-Jourdain n'en persévéra pas

moins dans son attitude hostile ; il osa même incarcérer l'abbé Hugues qui

revenait de Cluny. Cette fois il fut excommunié par Calixte II (22 avril 1122).

Alphonse-Jourdain résista quelque

temps encore, puis en 1123 ou 1124, il se décida à faire sa soumission. Une ère

de calme et de prospérité commença aussitôt pour le monastère et elle dura

jusqu'à la fin du XIIe siècle. L'abbaye de Saint-Gilles est alors à l'apogée de

son histoire ; la ville qui s'est créée auprès d'elle se groupe autour de neuf

paroisses dont les églises ont malheureusement disparu par la suite ; le port

où viennent s'embarquer les pèlerins pour la Terre sainte et où affluent les

marchandises venues d'Orient, est un des plus actifs de la Méditerranée

occidentale. C'est à peine si de temps en temps, comme en 1179, des embarras

financiers viennent troubler la quiétude des moines. Avec le XIIIe siècle et

l'extension de l'hérésie albigeoise, à laquelle adhèrent les comtes de

Toulouse, commencé au contraire une période de crise qui sera la première étape

vers la décadence.

Au XIIe siècle, Saint-Gilles avait

déjà subi le contact de l'hérésie. Pierre de Bruis y avait été brûlé en 1143

pour avoir répandu des théories subversives sur l'Eucharistie, plus encore pour

avoir incité ses disciples à briser les croix. Les doctrines albigeoises

provoquèrent des troubles plus graves encore dans les consciences, d'autant

plus qu'elles étaient ouvertement protégées par le comte de Toulouse, Raymond

VI.

Conformément à la tradition de ses

prédécesseurs, Raymond VI, dès le lendemain de son avènement (1194), avait

persécuté les moines de Saint-Gilles. Pourtant, grâce à l'habileté d'Innocent

III, la paix, quoique troublée par moments, fut à peu près maintenue jusqu'en

1207, date à laquelle l'anathème fut lancé contre le comte en raison de la

protection qu'il accordait aux hérétiques. Le légat Pierre de Castelnau fut

chargé de l'exécution de la sentence. Or,

le15 janvier 1208, tandis qu'il quittait Saint-Gilles où Raymond VI

l'avait mandé pour essayer de l'apaiser par de fallacieuses promesses, il fut

assassiné par un écuyer du comte. Son corps fut ramené à Saint-Gilles et déposé

dans la crypte de l'église après de solennelles funérailles.

Dans quelle mesure Raymond VI

était-il complice de cet attentat ? Il est impossible de le déterminer avec

exactitude. Le meurtrier était un familier du comte et il a sans doute cherché

à lui être agréable en supprimant un de ses ennemis. Quoi qu'il en soit,

Innocent III renouvela la sentence d'excommunication qui atteignait Raymond VI

et, comme celui-ci manifestait l'intention de se soumettre, il mit à sa

réconciliation de très dures conditions. Elles furent toutes acceptées et telle

fut l'origine de la scène dramatique, narrée par Pierre des Vaux de Cernay,

dont l'abbaye de Saint-Gilles fut le théâtre le 12 juin 1209.

Ce jour-là, raconte le chroniqueur,

le comte de Toulouse se présenta nu à la porte de l'église et, en présence des

reliques que l'on avait apportées, jura obéissance au pape et à ses légats. Le

légat Milon lui donna alors l'absolution, puis, lui passant l'étole au cou, il

l'attira vers l'église en le frappant de verges. Une telle foule se précipita

dans la basilique que Raymond ne put en sortir par où il était entré et qu'il

lui fallut descendre dans la crypte où il passa « nu et flagellé » près du tombeau de Pierre de Castelnau dont la

dépouille mortelle reposait auprès des reliques insignes de saint Gilles.

La paix ne fut complètement rétablie

à Saint-Gilles qu'après la croisade des Albigeois. L'abbaye, qui s'était en

1226 soumise au roi de France, connut sous le règne de saint Louis une nouvelle

période de prospérité, analogue à celle qui avait marqué le milieu du XIIe

siècle. Pourtant, certains symptômes annoncent une décadence prochaine. Tout

d'abord, les embarras financiers, qui s'étaient déjà fait sentir pendant la

période précédente, vont en s'aggravant au point que l'on n'aura pas les

ressources suffisantes pour terminer l'église abbatiale ; au XVe siècle on

aboutira à une ruine complète.

Le monastère, transformé en

collégiale en 1538 par le pape Paul III, devait connaître au cours des temps

modernes d'autres, épreuves dont l'église abbatiale eut spécialement à

souffrir.

Les luttes religieuses du XVIe siècle

ont eu leur contrecoup à Saint-Gilles. Le 27 septembre 1562, une armée de

catholiques provençaux, qui allait renforcer celle du vicomte de Joyeuse alors

occupée à reprendre Montpellier, fut surprise par les protestants à

Saint-Gilles et jetée dans le Rhône. A la suite de cette bataille, le monastère

fut incendié avec sa bibliothèque et ses archives. De nouveaux combats se

produisirent en 1574 ; à cette date Saint-Gilles subit une attaque furieuse des

réformés, conduits par Damville, qui réussirent un moment à pénétrer dans la

place mais ne purent s'y maintenir. La ville fut reprise, peu de temps après,

par le duc d'Uzès. Cependant, elle finit par rester au pouvoir des protestants

qui l'occupèrent jusqu'en 1622. L'arrivée des troupes royales en Languedoc mit

fin à leur domination. Depuis cette époque la vieille cité a vécu paisiblement

auprès de son église abbatiale bien mutilée, mais qui, avec la maison romane

où, suivant la tradition, naquit Guy Foulque, (Gui Fulcodi) le futur pape Clément IV, reste le seul vestige du

passé. |

Extrait des ANNUAIRES DU GARD

SAINT-GILLES

Historique de la commune

Saint-Gilles a une origine très

ancienne. La situation de cette colline sur les bords d'une branche du Rhône la

désignait naturellement pour être un comptoir des marchands phéniciens. Plus

tard, elle devint une des colonies de la ville grecque de Marseille et s'appela

Port d'Hercule. Au Moyen-âge, elle garda d'abord son ancien nom Héraclée et

prit ensuite le nom du saint fondateur de sa célèbre abbaye. Elle avait par

privilège le droit de commercer librement avec toutes les nations étrangères.

De toute cette ancienne splendeur, elle a gardé son église, un des plus beaux

spécimens de l'architecture romane dans le Midi de la France, et quelques

antiques intéressants, notamment le célèbre escalier dit vis de Saint-Gilles et

une curieuse maison du XIVe siècle. L'église est double ; une vaste crypte

occupe toute la surface souterraine de la nef et forme une église supposée à

l'édifice superficiel. Cette crypte n'avait jamais complètement disparu, mais

avait été rétrécie par des apports successifs de matériaux et de décombres. En

1865, elle fut déblayée et restituée par les soins de M. Révoil. Au cours de

ces travaux, on découvrit le tombeau de Saint-Gilles et d'intéressantes

inscriptions. La vaste étendue de cette église souterraine, les énormes piliers

qui supportent ses voûtes massives sont d'un grand effet.

Les

fondements ont été jetés en 1116 ; la construction en fut sans doute très

lente, comme celle de tous les édifices religieux de l'époque. Ainsi

s'expliquent les différences d'exécution que l'on remarquera dans les voûtes

elles sont, toutes du même système, dit voûte d'arête ; mais les unes sont

merveilleusement appareillées, tandis que d'autres offrent certaines gaucheries

d'exécution. L'église supérieure a été presque entièrement détruite pendant les

guerres de religions. Mais il en reste la façade et surtout un merveilleux

porche, une des gloires de la sculpture méridionale française. Le dessin en

reproduit les lignes générales ; il ne peut montrer la fécondité et la variété

de motifs sculpturaux qui encadrent les trois portes, ornent les tympans et

remplissent toutes les parties des voussoirs. Les grandes figures du portail représentent

les douze Apôtres ; le soubassement est orné de lions de peu de saillie de

relief, mais de bonne exécution d'art très -vivant; le tympan porte un Christ

du type en majestés, nimbé d'une gloire.

La date de

ce splendide morceau de sculpture remonte aux premières années du XIIIe siège.

On y a relevé l'influence de l'école lombarde et des artistes italiens. Elle

est indéniable, mais non complète.

C'est une

école originale et d'une inspiration très personnelle qui a taillé ces pierres.

La profusion des ornements est telle qu'on saisit ici au début la plupart des

motifs et sujets que les artistes de l'école provençale développeront

ultérieurement sur les monuments de la région. Moins solennel et plus divers

que Saint-Trophime, le porche de Saint-Gilles est plus original et plus

précieux au point de vue de l'histoire de l'art. Il est plus vivant ; le ciseau

des imagiers y fut plus souple ; leur imagination plus féconde. À gauche de

l'église, on remarquera les quelques débris de l'ancien cloître et des sculptures

qui l'ornèrent.

SAINT-GILLES

Démographie, liste des maires

Évolution de

la population

: 1793, 5000h ; 1800, 5047h ; 1806, 5212h ; 1821,

5600h ; 1831, 5561h ; 1836, 5797h ; 1841, 5635h ; 1846,

5832h ; 1851, 5985h ; 1856, 6132h ; 1861, 6365h ; 1866,

6804h ; 1872, 6211h ; 1876, 6302h ; 1881, 5268h ; 1886,

5503h ; 1891, 5947h ; 1896, 6110h ; 1901, 6381h ; 1906,

6300h ; 1911, 6258h ; 1921, 5924h ; 1926, 5613h ; 1931,

5833h ; 1936, 5325h ; 1946, 5335h ; 1954, 5789h ; 1962,

6714h ; 1968, 8732h ; 1975, 8679h ; 1990, 11304h ; 1999,

11626h ; 2006, 13234h ; 2010, 13564.

Les maires de St-Gilles

après la révolution (liste affichée à la Mairie)

: Mazer Henri, fév1790/août 1790 ; Duverner Bernardin, août1780/jan1792 ; Baron Jean-Jacques, jan1792/déc1792 ; Gautier Jean, déc1795/mai1795 ; Mazer Henri, oct1793/oct1794 ; Senilhac Pierre, oct1794/mai1795 ; Gautier Jean, mai1795/nov1795 ; Pelautier Pierre, nov1795/juin1796 ; Senilhac Louis, juin1796/août1797 ; Meirieu Pierre, août1797/déc1797 ; Serrier Jean-Antoine-François,

déc1797/mars1799 ; Sénilhac Louis,

mars1799/avril1800 ; Serrier

Jean-Antoine-François, avril1800/août1806 ;

Baron de Calvière Edouard-Nicolas,

août1806/mai1815 ; Perouse Jean-François,

mai1815/juil1815 ; Dugas Pierre,

juil1815/juin1819 ; Mazer Hector,

juin1819/juil1820 ; Constant Raymond,

juil1820/oct1823 ; Baron de Rivière

Louis, oct1823/août1830 ; Nourrit

François, août1830/déc1830 ; Durand

Jean-Jh-Catherine, déc1830/jan1832 ; de

Beaulieu Athanase, jan1832/juin1832 ; Durand

Jean-Jh-Catherine, juin1832/oct1840 ; Jalaguier

Pierre-Claude, oct1840/fév1844 ; Perouse

Jacques-Philippe, fév1844/jan1855 ; Dugas

Pierre-Hr-Jh-Prosper, jan1855/fév1867 ; Hitier André, fév1867/oct1870 ; Soulier Auguste-Adrien, oct1870/nov1870 ; de Plauchut Amédée, nov1870/mai1871 ; Hitier André, mai1871/fév1872 ; Gautier Pierre, fév1872/sep1879 ; Bessière L.-Marie-Auguste, sep1879/mai1880 ; Aptel Emile-Bienvenu, mai1880/déc1880 ; Badin Joseph,

déc1880/fév1881 ; Marignan Jean-Eugène,

fév1881/nov1884 ; de Lapierre

E.-J.-A.-Louis, nov1884/mai1885 ; Brouquier

Antoine, mai1885/juin1885 ; Quet

Léon Maurice, juil1885/sep1885 ; Blanc

Jean-Ernest, sep1885/nov1887 ; Clavel Antoine, nov1887/mai1888 ; Peyron Jacques-Louis, mai1888/déc1917 ;

Vigne Jean, déc1917/déc1919 ; Griffeuille François, déc1919/mars1929

; Vigne Jean, mars1929/mai1929 ; Roussel Louis, mai1929/mai1929 ; Renouard Michel-Pierre, déc1930/jan1931

; Girard Alexandre, jan1931/oct1944

; Clauzel Jean, oct1944/mai1945 ; Bourelly Louis, mai1945/juil1945 ; Grezoux Pierre Henry, juil1945/mai1953

; Brun Jean-Auguste,

mai1953/mars1959 ; Girard Alexandre,

mars1959/mars1965 ; Delord Franc,

mars1965/mars1971 ; Faure Rémy,

mars1971/mars1977 ; Girard Louis,

mars1977/mars1989 ; De Chambrun Charles,

mars1989/juil1992 ; Gronchi Roland,

juil1992/mars2008 ; Lapierre Olivier,

mars2008/oct2010 ; Gaido Alain

oct2010, en cours.

Annuaire du Gard, situation

Saint-Gilles en 1923

SAINT-GILLES-DU-GARD, patrie

du Pape Clément IV.

- A 9 kilomètres de la

Préfecture. - 5899 habitants - Poste, télégraphe, téléphone - Gare de Lunel à

Arles et de Saint-Gilles à Nîmes, par Bouillargues (station) - Superficie : 15

364 hectares, 71 ares, 1 centiare - Produits : Vins renommés, 174000

hectolitres, 'fourrages, Céréales, Bestiaux - Fête : 1er septembre - Foires : ler

septembre et 30 et 31 octobre - Halles, Abattoir.

Caisse d'Epargne :

Gueiraud, sous-caissier.

Maire : Griffeuille

F.

Adjoints : Vigne,

Brun.

Conseillers : Roman,

Boucaud, Allègre, Vigne P, Sève, Coutas, Duport, Drivon, Dourieu, Signouret,

Bruguier M., Rieu, Roubaud, Ménassieu, Moine.

Secrétaires de la Mairie : Gueirard, Favier, Roman.

Receveur Municipal :

Estrata.

Percepteur : Bosc.

Receveurs buralistes

: Dupuy, Castanet.

Instituteurs :

Perrier, René, Delaigue, Furic, Ollivel.

Institutrices :

Perrier, Mazaudier, Delaigue, Raoux, Coste, Méjean.

Appariteur : Bégout.

Gardes champêtres :

Derbès, Bas, Jorri, Coutas.

Juge de paix :

Jouve.

Brigadier de Gendarmerie : Lematte.

Commissaire de police

: Jouves.

Notaire :

Dupont-Lange.

Receveur des P.T.T.

: Rance.

Facteurs : Mourier,

Bertandon. Noël, Douard.

Passage du Facteur à

1 heures.

Chef de Gare :

Finiels.

Docteurs : Clauzel,

Héraud, Salles.

Vétérinaires :

Renouard, Crouzet.

Pharmaciens :

Allègre, Mazards.

Sages.Femmes : Mmes

Défaud, Vally.

Curé : Bouisson.

Pasteur : Radriguez.

Cantonniers :

Mathieu, Alizon, Benoit, Gautier, Moras, Guillaume.

Affenages : Bas,

Albert Victorin.

Assurances : Arnaud,

Meirieu, Rougeron.

Bazars : Gautier,

Durand, Rhoc.

Bois de Construction

: Michel, Gentils.

Bois et charbons :

Charrasse, Broye

Bouchers et charcutiers

: Amar, Soulier, Vve Touzelier, Tousten, Guillaumenq, Brun.

Boulangers :

Dourieu, Riboulet, Thélène, Granot.

Bourreliers :

Maupin, Thélène, Portal.

Cafés : Berthet,

Hérad, Lauret, Boyer, Thélène, Théral, Ferrenq, Seignour.

Chapelier : Boucaud.

Charrons : Couston,

Bonnefoy, Nier, Muratare.

Chaudronnier : Rhoc.

Chaussures : Gachon,

Bovetto.

Chaux et Ciments :

Richaud.

Coiffeurs : Pradier,

Brun, Lesur, Linsolas, Pedro, Liauson.

Cordonniers :

Gachon, Sivaly, Clavel.

Courtiers en vins :

Arnaud-Veyret, Bourgès, Chagnolleau, Chaumette, Rougeron, Sève, Brun.

Couturières :

Lasalle, Renard, Lombard.

Cuves en ciment :

R. Furrer, rue Racine à Nimes.

Cycles : Moïse,

Briatte, Pau, Richaud.

Distillateurs :

Benoit, Bernard, Jozan, Rocquelain.

Electricité :

Guttin.

Engrais : Aube.

Entrepreneurs de Travaux publics : Bégout, Riboulet, Girard, Allègre.

Epiciers : Vve

Riboulet, Ruche du Midi, Reynès, Barbusse, Mieille, Roque, Dentaud, Vve Renard.

Ferblantiers :

Gachon, Paret, Parrazines.

Fourrages :

Poueysègu, Bertrand.

Fruits-Primeurs :

Rosello, Bellivier, Duplissy, Meiffre.

Garage : Blanc.

Horlogers : Caron,

Baral Couffignac.

Hôtels : Carel,

Poitevin, Cauquil, Ceri.

Huiles : Bertrand,

Vigne, Renouard.

Jardiniers :

Meiffre, Langlois, Maubernard.

Journaux : Lèbre,

Durand, Nègre.

Laitiers : Vidal,

Granier, Pascal, Bonnaud.

Librairie : Lèbre.

Maçons : Girard,

Pagès, Blanc, Allègre, Bertrand.

Maréchaux-Ferrants :

Bonnefoy, Coste, Sévénéry.

Mécaniciens :

Guttin, Boudet,

Menuisiers :

Paparin, Roque, Perruchon, Vallat.

Merciers : Rhoc,

Gautier, Lavergne.

Modes : Lasalle,

Renard.

Moulins à huiles :

Soulier, Dreux, Brézé.

Pâtissiers :

Sassenosck, Ricard.

Peintres : Aube,

Bertrand.

Quincaillers :

Honoré, Sève, Germain, Bonnefoy.

Produits œnologiques, engrais : Boucaud Léon, St-Gilles (représentant

de la Littorale).

Représentants :

Arnaud, Veyrat, Linsolas, Brun, Chagnolleau, Chaumette, Poueysègu, Sève,

Rongeron.

Serruriers : Blanc,

Couston, Sanctus.

Tabacs : Valat,

Bourgès, Durand, Dupuy, Linsolas.

Tartres et lies :

Delaye, Pradel, Rongeron, Ranquet.

Tonneliers :

Almairac, Boisset, Arnaud.

Vins (commissionnaires en) : Roux et Cie,

Clavel, Ferrand, Guichard, Etablissements Brunet.

Situation en 1955

ST-GILLES -

Chef-lieu de Canton - Arrondissement : St-Gilles

SAINT-GILLES. (Gard). - Patrie du Pape

Clément IV. - A 19 kilomètres de la Préfecture. - 5789 habitants. - Poste,

téléphone, télégraphe, Gare de Lunel à Arles et de Saint-Gilles à Nîmes, par

Bouillargues (station). - Superficie : 15 364 hectares, 71 ares, 1 centiare. -

Produits : Vins renommés, fourrages, céréales, bestiaux, importantes

distilleries, riz.

Fête : 1er Septembre.

Foires : 1er Septembre et 30 et 31 octobre.

Curiosités : Eglise (monument historique). Vis, maison

romane.

Marché aux olives du 1er Octobre au 31 janvier.

Halles,

Abattoir, Marché : dimanches

et jeudis.

Caisse

d'Epargne.

Maire : Brun Jean.

Adjoints : Vaquette Louis et Chauvet Emile.

Instituteurs : M. et Mme Delord, Mr. et Mme Roque,

Michel, Mr. Mme Mazard Duplissy.

Institutrices

: Allier. Gentils,

Bellivier, Laget, Lagrange, Forestier et Gachon, Mme Plantier, Babilée,

Soulier, Mlles Cazaly, Polge, Noyer, Mmes Raze, Goufard.

Instituteur

libre : Bertrand Gaston.

Curé : Diet.

Docteurs : Clauzel Maurice, Salle Fernand, Clauzel

Jean. Salles Raoul.

Dentistes : Sanche André, Desangle Auguste.

Pharmaciens : Bourry C, rue Porte-des Maréchaux.

Clauzel, 1 rue Hôtel-de-Ville,

Vétérinaire : Crouzet P.

Sage-femme : Mme Montel.

Percepteur : Fanton.

Receveur-buraliste : Baumet.

Notaire : Bordarier.

Cinémas: Fémina, Variétés-Cinéma,

Agriculteurs

principaux : Bessières.,

Clavel, Crouzet, Maroger de Rouville, Bégout, Rabinel, Laugier, Bousquet,

Sabatier d'Epeyran, Meynier de Salinelles, Vernette, Teulon Muzard, Dugas,

Raoux, Corinto, Alcay. Aurillion, Bilhau, Boschi, Bourguet, Brunel Louis,

Cavalier, Brunel Auguste. Brunel Pierre, Champlin Raynaud Rabinel Colomb de

Daunant, Collin, Crouzet Dardé, Delon, Dourira, Emanuel P. Fabre, de Gastine,

Girard Alexandre, V. Guiot, Guibaud, Vve Julien, Layrisse et Clément, Martin,

Michel Jh., Pallier, Pattus, Penchinat, Poirier, Société Civile Sté Civile de

Barjac, Sté de Cavalès, Sté de la Margue Sté industrielle des Pradeaux, Sté

Prouvençol, Société du Mas Sénilhac.

Principaux

maraîchers : Vve Duplissy,

Gras. Sauzet, Massuco, Langlois, Gravier, Foulquié, Barbenson.

Agence

immobilière : Durand Grand

Rue, Bruny Robert Rue Sady-Carnot.

Alcools

en gros : Vve Riboulet.

Alimentations : Balazut A., Papillon.

Armuriers : Moïse, Flandin Emile 6 place Gambetta.

Articles

Funéraires : Emeric,

Pradille, Taulelle.

Assurances : La Providence, Poirier Bertaud, Arnaud,

Biau, P. Bégout, La Nationale, Bourgès Henri, agent Lesur (La Paternelle) ;

Riboulet, Clairion fils, Daumas, l'Urbaine et la Seine.

Autos

réparations : Antheaume

Thélène, M. Basset, E. Crunière, Garabédian Autocars : Sciou, Benoit,

Banques : Société Générale ; Société Marseillaise du

Crédit ; Crédit Lyonnais ; Banque Boissier.

Bars : Français, du Canal, de la Bascule, de la

Gare, du XXe Siècle, Bar Américain gérant (Maudit), Bar des Amis.

Bazars : Rhoc, Pradille, Mme Chauvidan, Allègre.

Bière (entrepôt) : Prone et Taliani.

Bijoutiers : Baral, Tempier Maurice.

Blanchisserie : André J., 3, rue des Templiers.

Bois

et Charpentes : Gentils,

Michel.

Bouchers : Tousten Jean, Tousten Marius, Moulet,

Amard Jean 26 rue Emile-Zola, Mme Veyrié, Amar Marius rue Porte des Maréchaux

Boucherie

chevaline : Lapize.

Boulangers : Thélène, Dourieu, Mulet André, Lautier,

Bourrély Maurice, Valette R. Ravel Roger 7, rue République, Sabatier, Ross R.

Bourreliers : Maupin rue Gambetta, Pezet et Beaulieu.

Cafés

: du Théâtre (Villepinte) ;

de la Gare (Berc), des Arts ; Français ; du Midi ; du Cours ; du Canal ; du

Centre ; des Amis; des Alliés ; du Gard (Michel) ; De l'Avenue (Robert L. A.,

propr.), de la Poste (Girard, propr.) ; Bar Américain.

Cafés-Restaurants : du Cours ; du Louvre ; Prats A. ; du Lion

d'Or ; Claux ; du Centre ; de la Gare.

Charbons : Lebret, Pantel, Landi.

Charcutiers : Guilhaumenq, Bosq.

Charrons-Forgerons : Couston, Bonnefoy L., Bonnefoy J., Coste

P., Gonfiantini, Sarlin, Pouget F.

Chaudonneries

: Robert, Pichi.

Chaussures : Bovetto, Gachon, Sigounios Giovannini, 2,

place de la République, Chauvet, 43, rue Gambetta.

Chaux : Vve Blanc, Faisse, Mlle Fourmand.

Coiffeurs : Lesur, Gaussen, Simon Rouffiac, Favaud,

Gorlier.

Coiffeurs

pour Dames : Mme Portal,

Gaussens, Lesur, Mme Borel. Mme Lamy.

Compositeur

de Musique : Daniel Oranger,

rue Porte des Maréchaux,

Commissionnaires

en vins : Ferrand, Sté

Herman Bousquet.

Confections : Christol-Sérane, Coutas. Pradille.

Confiseur

: Durand L.

Confiseur

d'olives : Contas 32 rue A.

France.

Constructeur-Mécanicien : Antheaume

Coopérative: Cave Coopérative Les Vignerons St-Gillois.

Cordonniers : Clavel. Vernet, Giovannini.

Courtiers : Almeirac, Praliaud L, Leron, Chagnolleau.

Renouart, Blanc.

Courtiers

en fourrage : Brun,

Poueységu, Cerri Massebiau, Mathieu.

Courtier

en propriétés : Levandoski.

Couturières : Mlles Renard, Lassale, Fabre, Lombard,

Mmes Blanc, Manencq, Pallesi, Criquet.

Cycles

et accessoires : Moise 18

rue Gambetta ; Flandin E., 6. place Gambetta ; Rossi rue Sadi Carnot.

Distillateurs

: André et Lesur, Antoine et

Brunel, Renouard, Lesur, Bros et Borne, Sté Alcor.

Drogueries : Brante, Bouchet, Favier Lucien.

Edredons : Bieau-Faucher.

Electriciens : Allègre, Tournaire, Breysse A.

Engrais : Linsolas, Portier. Dourieu, Bouchet,

Riboulet-Estrata.

Entreprise

de battage : Des Portes G.,

25, boul. de Chanzy.

Entrepreneurs de maçonnerie : Linsolas

Praliaud, Teissonnier, Drivon, Veuleuzuela, Valadier, Ravel, Girard, Broye,

Adami, Gamalie A, Fau François,

Sébastianis (Vve)

Epiciers :

Veuve Roque, Ruche du Midi, Abeille, Economat du Centre, Renard, Bieau,

Papillon, Charasse 15 rue Gambetta, Docks Méridionaux, Falque, Vignaud, Vve

Roma, Bani, Dumas, V Reynas, V. Estable, Michel, bd Gambetta, Barbusse,

Armentier-Dentaud Corsini, Guidi, Meirargue, Salvadorini 11 rue Hoche, Benoit

17 Gd Rue, Pélissier Albert 29 rue des Maréchaux.

Ferblantiers : Parret, Chabanis.

Fruits

et primeurs : Michel, Marcel,

Villalonga, Praliaud, Barthélémy 25, Grand'Rue.