|

Vie de Jean Cavalier

28 novembre 1681, Ribaute les Tavernes- 14 mai 1740, Chelséa  Jean Cavalier (* )NDLR : François Puaux, 1806-1895. Né à Vallon-Pont d'Arc (Ardèche), il fait des études de droit à Montpellier, puis de théologie à Montauban. Pasteur à Luneray, Rochefort, Mulhouse, il fut un partisan très actif du mouvement du Réveil, prenant la défense du courant évangélique et ne se privant pas de polémiquer avec les libéraux. Il rédige également toute une série de brochures hostiles au catholicisme. « Il peut être considéré - écrit le Temps au moment de sa mort - comme le dernier représentant du type d'huguenot d'autrefois... Il aimait la lutte, s'y portant spontanément avec l'allégresse et l'allure d'un franc-tireur. Les armes dont il se servait (...) n'étaient rien moins que savantes, mais il avait le don du style, de l'image populaire, de la répartie brusque... » (Cité par A. Encrevé, dans Les protestants). Son fils Frank Jean Alexandre (1844-1922), pasteur et théologien, peut être considéré comme l'historien officiel du protestantisme français de la fin du XIXe siècle.

NDLR

L’édition originale de 1868 comprend 12 gravures. Il est noté en bas de la couverture : Chez tous les Libraires Protestants de la France et de la Suisse. -oOo-

|

|

Chapitre I Premières années de Cavalier - Il se réfugie à Genève - Son retour dans les Cévennes - Une scène d'intérieur domestique.  La boulangerie de Cavalier près de Carnoulès En 1702, un jeune Français de dix-huit ans gagnait sa vie à Genève, en travaillant de ses propres mains dans la boutique d'un boulanger; il appartenait à la famille de ces nombreux proscrits que la politique, aussi cruelle qu'inintelligente, de Louis XIV, chassait de son royaume, parce qu'ils ne voulaient pas abjurer leur foi. Ce jeune homme, alors ignoré, et qui, quelques jours après, devait avoir un nom célèbre, c'est Jean Cavalier, celui dont nous racontons l'histoire. Jean Cavalier naquit à Ribaute, petit village situé non loin du Gardon d'Anduze, au bas de ces Cévennes toutes remplies, après un siècle et demi; de son souvenir; son berceau fut celui du pauvre, et de lui on peut dire qu'il naquit et grandit dans l'orage des persécutions religieuses. Ses parents appartenaient à la classe de ceux qu'on appelait des nouveaux convertis, mais qui, tout en professant extérieurement le culte catholique, haïssaient mortellement ses cérémonies religieuses. La mère de Jean Cavalier, plus éclairée et plus attachée à sa foi que son mari, l'instruisit secrètement dans les vérités de la foi chrétienne et le mit ainsi en garde contre les enseignements qu'il recevait à l'école catholique. L'enfant, qui avait une intelligence au dessus de son âge, comprenait admirablement sa mère, qui se hasardait quelquefois, à l'insu de son mari, à le conduire dans les assemblées du désert. C'est dans l'une de ces réunions qu'il entendit le célèbre Claude Brousson, dont la parole douce, forte et persuasive, fit sur lui une impression qui ne s'effaça jamais, et le rendit inaccessible à toutes les tentatives qui furent faites plus tard pour lui, arracher une abjuration. Cavalier quitta de bonne heure la maison paternelle et entra comme goujat (valet de berger) chez un nommé Lacombe de Vézenobre. Plus tard, nous le trouvons apprenti boulanger à Anduze. Le jeune ouvrier, qui ne savait pas cacher la haine et le mépris que lui inspirait la religion romaine, attira sur lui l'attention du curé de Ribaute, qui lui intenta deux procès, l'un civil, l'autre criminel; sa liberté, sinon sa vie, courait de grands dangers; il prit la fuite, et, à l'aide d'un guide, il traversa le Rhône, et arriva à Genève, où il se mit à travailler de son état de boulanger pour gagner sa vie. Quelque ravissante que fût la contrée hospitalière où il pouvait servir Dieu en paix, ses regards étaient sans cesse tournés vers les lieux où s'était écoulée sa première enfance ; il n'avait rien oublié, car il y avait laissé son cœur ; le mal du pays s'empara de lui, et à dater de ce moment, il ne pensa qu'à retourner dans ses chères Cévennes ; il hésitait cependant, à cause des dangers qui l'y attendaient. Nul à Genève ne se serait alors douté, en voyant ce jeune ouvrier cévenol, à la figure pâle et souffreteuse, du rôle qu'il était appelé à jouer dans les grands événements qui se préparaient dans le Languedoc. Un jour, Cavalier aperçoit, dans les rues de Genève, l'homme qui lui a servi de guide; il court à lui et lui demande avec anxiété des nouvelles de ses parents. « Ils sont rendus à la liberté, » lui répond le guide. À ces mots, les indécisions du jeune Cévenol cessent; quelques heures lui suffisent pour ses préparatifs de départ, et, bientôt après, il foule de ses pieds cette terre de France où ses frères se voient nier leur droit de servir Dieu selon leur conscience; il ne regagne pas en aveugle le village où s'est écoulée sa première enfance; il sait qu'il y a des bagnes à Cette, à Toulon, à Marseille, et que sa place y est marquée à un banc de forçat, s'il tombe entre les mains des agents de Bâville; mais qu'importe! il ne rebroussera pas chemin ; il reverra les lieux qui l'ont vu naître; il pressera dans ses bras ses chers parents; après, Dieu fera de lui ce qu'il voudra; et il va en avant, marchant la nuit, se cachant le jour ans une caverne ou dans une forêt, supportant avec joie les plus dures privations, et vivant plus, en quelques heures, que d'autres ne vivent en quelques années ; il arrive, enfin, à Ribaute, et se dirige vers la maison paternelle ; il frappe, on ouvre; à sa vue, son père et sa mère poussent un cri de joie : leur enfant chéri leur est rendu ! Leur joie cependant est de courte durée : leur fils est entré dans leur maison au moment où ils vont aller à la messe, la liberté ne leur a été rendue qu'à l'humiliante condition d'abjurer leur foi ! Cavalier, malgré le respect qu'il leur porte, ne peut maîtriser un mouvement de surprise et d'indignation; ils comprennent et rougissent. « Vous n'irez pas à la messe, leur dit-il, Dieu vous le défend; non, vous n'irez pas ! » et de ses yeux jaillissent comme des flammes. Ces paroles, dans lesquelles le jeune Cévenol a fait passer toutes les émotions et les sentiments dont son cœur est plein, font sur ses parents l'impression que le regard de Jésus fit sur Pierre; ils ont honte de leur apostasie et disent à leur enfant : « Nous n'irons plus à la messe. » Cette scène d'intérieur domestique se passait au moment où un drame lugubre venait de s'accomplir à Pont-de-Montvert et donnait le signal de la célèbre et terrible guerre des Camisards. -oOo-

Chapitre II

Bâville ; son caractère. - Il confie à l'archiprêtre Du Chayla la direction de la mission des Cévennes. - Détails biographiques sur Du Chayla. - Insuccès de ses discours. - Moyens de conversion qu'il emploie. - Il devient l'effroi des protestants. - Fuite des demoiselles Sexti ; elles sont arrêtées et conduites à Du Chayla. - Leurs parents supplient Du Chayla de les rendre à la liberté. - Refus du prêtre. - Le prophète Seguier, à la tête d'une bande de paysans, se dirige vers le Pont-de-Montvert. - Mort de Du Chayla ; son oraison funèbre. Depuis la révocation de l'édit de Nantes (1685), les protestants du Languedoc se courbaient sous la main inflexible de l'intendant Lamoignon de Bâville. Cet homme, le type le plus accompli du proconsul farouche et implacable, était né à Paris, en 1650. De bonne heure il attira sur lui l'attention du célèbre Louvois (ministre de la guerre de Louis XIV), qui le jugea plus propre à être un administrateur qu'un légiste ; le protégé ne trompa pas les espérances du puissant ministre de Louis XIV, qui le crut l'homme le plus propre pour apaiser les troubles du Languedoc survenus à la suite de l'exécution de la révocation de l'édit de Nantes. Nommé, en 1690, intendant du Languedoc, Bâville déploya une étonnante activité, et, grâce aux potences qu'il dressa, aux cachots qu'il remplit de femmes, et aux galères qu'il peupla d'hommes, il rétablit, à la manière des Romains, la paix ; mais c'était la paix des tombeaux; il croyait avoir accompli son œuvre et se disposait à retourner à Paris, demander le salaire de ses sanglants services, quand, du feu qui couvait sous les cendres, s'échappa une étincelle qui alluma un incendie; cet incendie dura huit ans ! Bâville avait appelé dans les Cévennes, pour l'aider dans son œuvre de pacification, l'archiprêtre Du Chayla. Cet homme, qui appartenait à la petite gentilhommerie de province, avait, dès ses plus jeunes années, montré un goût décidé pour l'état ecclésiastique; fougueux, ardent, passionné et zélé pour le pape, comme Saul de Tarse pour Moïse, il avait quitté la France pour aller dans le royaume de Siam convertir les païens. Les succès qu'il attendait ne répondirent pas à son attente, et il revint en France, le corps meurtri des mauvais traitements qu'il avait reçus des Siamois. Sa réputation de sainteté, son dévouement, son intrépidité firent croire à Bâville qu'il était, de tous les membres du clergé, l'homme le plus propre à ramener les protestants dans le bercail de l'Église romaine; il lui offrit la direction des missions des Cévennes ; l'archiprêtre accepta et se mit à l'œuvre avec une ardeur digne d'une meilleure cause. Du Chayla habitait, l'hiver, la ville de Mende, renommée par son fanatisme, et, l'été, le Pont-de-Montvert, dans une maison qui avait l'aspect d'un manoir féodal. Il avait sous sa direction de jeunes prêtres qu'il façonnait au rôle de missionnaire et avec lesquels il faisait des tournées dans les paroisses; mais ses succès prédicatoires auprès des protestants étaient si lents que dix siècles de travaux n'auraient pas suffi pour ramener les égarés. Témoin de l'inutilité de ses efforts, il eut recours à la force brutale et demanda à des instruments de torture des résultats qu'il avait vainement demandés à ses discours. Comme un chien limier, il se mit à la piste des huguenots qui cherchaient à fuir leur patrie pour aller chercher, sur la terre étrangère, le repos qu'on leur refusait sur la leur. Quand il parvenait à en faire saisir quelques-uns, il les enfermait dans les caves de son manoir du Pont-de-Montvert, et commençait leur instruction religieuse. Assistons à l'une de ses leçons : aux uns, il donnait une nourriture tellement insuffisante que la faim s'emparait d'eux : ils abjuraient leur foi pour un morceau de pain ; aux autres, il refusait le sommeil et les domptait par des veilles forcées ; à ceux-ci, il faisait administrer des coups de fouet jusqu'à ce que leur corps ne fût qu'une plaie ; à ceux-là, il administrait ses ceps (1). Quand ces moyens de conversion n'opéraient pas au gré de ses désirs, il contraignait ses catéchumènes à tenir dans leurs mains des charbons ardents qu'ils ne pouvaient rejeter qu'après avoir récité l'oraison dominicale ! (1). Les ceps de l'archiprêtre étaient formés d'une poutre fendue par le milieu et qu'on serrait au moyen d'écrous ; elle tenait emprisonnés les pieds des victimes, obligées de se tenir debout ; de fatigue elles tombaient et se cassaient les Jambes. Telle était la méthode de catéchiser de l'archiprêtre. Aussi son manoir était devenu pour les protestants un lieu sinistre dont la vue seule inspirait la terreur et l'effroi. Du Chayla s'applaudissait de son œuvre ; quelques-uns de ses élèves sortirent convertis de ses caves, ce qu'ils n'avaient jamais fait en sortant de ses sermons. À l'époque où nous sommes arrivés de notre récit (1701), les demoiselles Sexti, du village de Moissac, résolurent de quitter les Cévennes et de se réfugier à Genève ; elles partirent de nuit, accompagnées par un guide nommé Massip ; sur le point de traverser le Rhône, elles furent arrêtées et conduites, par les soldats mis à. Leur poursuite, à Du Chayla, qui les fit emprisonner. Leurs parents, en apprenant la fatale nouvelle, coururent se jeter aux pieds de l'archiprêtre, en lui offrant une forte somme d'argent en échange de leur délivrance, mais la tombe eût plutôt rendu sa proie que le prêtre la sienne. Il les repoussa durement ; ils se rendirent alors au sommet du Bouget, où se tenait une assemblée religieuse ; les larmes aux yeux, ils supplièrent les assistants de les aider à délivrer les prisonnières. Un cri de colère s'échappa de toutes les lèvres, et l'un d'eux, le prophète Seguier, se fit l'interprète éloquent de leur juste indignation. « Frères, dit aux assistants ce Cévenol aussi exalté qu'intrépide, arrachons-les des mains de ce prêtre de Moloch ! » « Délivrons-les ! s'écrièrent-ils tous d'une voix, délivrons-les ! » Seguier, sans perdre un instant, descend de la montagne, fait appel à des hommes de bonne volonté. Ils s'arment et se dirigent, en chantant des psaumes, sur Pont-de-Montvert. Il était dix heures du soir. L'archiprêtre, retiré dans son manoir, comme une bête fauve dans son antre, allait se coucher, quand il entend un bruit lointain ; il fait ouvrir une fenêtre et tend l’oreille : « Ce sont, dit-il, ces maudits huguenots qui chantent des psaumes ! » Le son devient de plus en plus distinct et annonce l'arrivée des huguenots. L'archiprêtre ordonne à un soldat d'ouvrir la fenêtre et de faire feu ; il obéit; un coup part, et un compagnon de Seguier, mortellement atteint, tombe baigné dans son sang. À la vue de leur frère qui s'affaisse, les huguenots se précipitent vers la porte du manoir, en poussant des cris terribles ; à coups de pieux ils l'enfoncent et pénètrent dans la cour. L'archiprêtre, avec l'instinct que donne le danger, fait barricader la porte de son repaire ; en quelques instants, elle est enfoncée et les assaillants se ruent sur les gens de Du Chayla ; celui-ci conserve son sang-froid, gravit la montée d'escalier, et, étendant les mains, donne la bénédiction à ceux qui, à ses yeux, sont déjà de saints martyrs, puisqu'ils vont tomber sous les coups des hérétiques. Ceux-ci s'élancent vers l'archiprêtre, qui se dérobe à leur poursuite et se réfugie dans une mansarde ; on le cherche, mais vainement ; on croit qu'il s'est échappé. Une voix du milieu du tumulte fait entendre ces mots : « Brûlons la maison de ce prêtre de Bahal. » Aussitôt on ramasse du bois sec et de la paille ; la flamme brille et pétille et en longues spirales monte comme un serpent enflammé ; la fumée arrive jusqu'à l'archiprêtre et menace de l'étouffer; au moyen d'une corde il se laisse glisser dans le jardin; elle se rompt ; il tombe, se casse une jambe, et va en rampant se blottir dans une touffe d'arbustes; pour la seconde fois il a disparu; les huguenots sont furieux de voir leur proie leur échapper, quand, tout à coup, à la lueur de l'incendie, ils aperçoivent le prêtre et se précipitent vers lui ; mais ils n'osent le frapper sans en avoir reçu l'ordre du prophète Seguier. « Grâce ! grâce ! » s'écrie Du Chayla. « Pas de grâce ! » répond le prophète, et il ordonne qu'on le conduise sur la place publique de Pont-de-Montvert ; là, à la lueur blafarde de l'incendie du manoir, se passe, au milieu de la nuit, une scène terrible, étrange, unique dans l'histoire. Seguier s'avance le premier vers l'archiprêtre, un poignard à la main ; il le frappe et passe son poignard à un autre, qui le passe à un troisième. « Voilà, dit l'un en le frappant, pour mon père que tu as envoyé aux galères. » - « Voilà, dit un autre, pour ma sœur que tu as déshonorée. » Quelques moments après, l'archiprêtre n'était plus qu'un cadavre percé de cinquante-deux coups de poignard. Jusqu'à l'aube du jour, les compagnons de Seguier psalmodièrent autour du corps de Du Chayla, et quittèrent, en chantant, le théâtre sanglant de leurs exploits. La terrible guerre des Camisards était commencée ! Nous racontons les faits sans nous faire l'apologiste du drame de Pont-de-Montvert. Nous avons toujours préféré voir les protestants mourir martyrs de leur foi que de les voir exercer de terribles représailles sur leurs persécuteurs ; mais, quant à l'archiprêtre, il reçut le juste salaire de ses crimes, et, aux yeux de tout homme impartial, il ne sera qu'une bête fauve dont des chasseurs ont délivré la contrée. Il eût certainement évité la mort s'il n'avait pas ordonné de faire feu sur les huguenots, et s'il eût rendu à la liberté les prisonniers qu'on venait lui réclamer. La nouvelle de la mort tragique de Du Chayla se répandit dans les Cévennes avec la rapidité de l'éclair. Bâville, étonné de l'audace de Seguier, se rendit, à marches forcées, avec son beau-frère, de Broglie, à Pont-de-Montvert, et aurait fait incendier le village s'il ne se fût assuré que les habitants étaient complètement étrangers au meurtre de l'archiprêtre. Louvreleuil, curé de Saint-Germain de Calberte, fit, dans son église bâtie par Urbain V, de splendides funérailles à Du Chayla. Le cadavre du défunt, revêtu de ses plus riches habits sacerdotaux, fut exposé sur un catafalque brillamment illuminé et entouré par un grand nombre de prêtres. La foule immense qui remplissait la vieille basilique, écoutait avidement Louvreleuil, qui faisait l'oraison funèbre du défunt, quand tout à coup la nouvelle se répand que Seguier arrive. Une terreur panique s'empare d'elle ; c'est à qui le premier trouvera une issue pour sortir ; les prêtres préposés à la sépulture de l'archiprêtre prennent également la fuite, après avoir jeté précipitamment son cadavre dans une tombe qu'ils ne se donnent même pas la peine de refermer. La nouvelle de l'arrivée de Seguier était fausse ; mais le prophète, qui avait déjà incendié quelques églises, aurait probablement brûlé celle de Saint-Germain de Calberte, si, au moment où il se dirigeait vers cette petite ville, il n'avait pas appris l'arrivée des troupes royales. -oOo-

CHAPITRE III Le capitaine Poul. — Détails historiques sur ce personnage ; il se met à la poursuite de Seguier. - Combat de Font-Morte ; Seguier est fait prisonnier. - Son interrogatoire, sa mort.  Le lieutenant général Victor-Maurice de Broglie Bâville, nous l'avons dit, ne perdit pas un instant, et chargea son beau-frère, de Broglie, de poursuivre les meurtriers de Du Chayla. Il voulait, en les exterminant, inspirer une terreur telle aux Cévenols qu'ils n'eussent pas, même à l'avenir, l'idée d'une prise d'armes. De Broglie ordonna au capitaine Poul de lui amener Seguier mort ou vif. L'homme auquel il donnait cette commission était un soldat de fortune, un vrai troupier français, qui s'enthousiasmait au son du clairon et s'enivrait à l'odeur de la poudre ; se battre était sa vie; il avait tour à tour guerroyé en Allemagne, en Hongrie, et, en dernier lieu, contre les Vaudois des vallées du Piémont. Cette dernière guerre avait développé ses mauvais instincts et l'avait préparé au rôle qu'il était appelé à jouer dans les Cévennes, où sa réputation de bravoure le fit appeler par M. de Broglie. Il ne trompa pas son attente ; car peu de temps après son arrivée il était devenu la terreur des populations cévenoles ; elles savaient qu'il était sans quartier, et que nul mieux que lui ne savait, d'un revers de sabre, abattre une tête, couper un bras. Poul brûlait du désir de rencontrer Seguier ; après plusieurs jours de recherche, il le trouva, un matin, en sortant de Barre, à Font-Morte. Le prophète, plus calme, mais non moins intrépide que Poul, l'attendit de pied ferme à la tête de sa troupe et lui ordonna de faire feu sur les milices royales, qui s'élancèrent sur les insurgés avec une ardeur extraordinaire. Poul, emporté par sa fougue belliqueuse, se jeta au milieu de la mêlée, étonna les Cévenols par les coups terribles qu'il leur porta ; le désordre se mit dans leurs rangs; ils fuyaient, Poul les poursuivit avec l'ardeur d'un limier. Parmi les fuyards, il chercha de l'œil Seguier, il le reconnut aux efforts qu'il faisait pour les rallier et les ramener au combat; il lança son cheval au galop, l'atteignit et le fit, de sa propre main, prisonnier ainsi que deux de ses Cévenols; il les chargea de chaînes et les conduisit en triomphe à Florac. Pendant le trajet il dit à Seguier : « Maintenant que je te tiens, après les crimes que tu as commis, comment t'attends-tu à être traité ? » « Comme je t'aurais traité si je t'avais pris, » lui répondit froidement le prophète. Seguier comparut devant ses juges, il était calme et fier, son interrogatoire commença « Votre nom ? - Seguier. - Pourquoi vous appelle-t-on Esprit ? - Parce que l'esprit de Dieu est avec moi. Votre domicile ? - Au désert, et bientôt au ciel. - Demandez pardon au roi, - Nous n'avons, nous, d'autre roi que l'Éternel. - N'avez-vous pas, au moins, un remords de vos crimes ? - Mon âme est un jardin plein d'ombrages et de fontaines. » Ses juges le condamnèrent à avoir le poignet coupé et à être brûlé vif à Pont-de-Montvert. Il écouta son arrêt de mort avec son calme habituel ; sur son bûcher il fut superbe et vit tomber son poignet sous le tranchant de la hache du bourreau comme si c'eût été celui d'un étranger ; il regarda, sans que son visage trahît la moindre émotion, la flamme qui, en spirale, montait vers lui. « Frères, dit-il aux protestants témoins de son supplice, attendez, espérez-en l'Éternel ! le Carmel désolé reverdira, le Liban solitaire refleurira comme une rose. » Il se vit mourir sans pousser un cri, domptant ses souffrances par sa volonté de fer. Il eût dompté la mort, si la mort eût pu être domptée. Ainsi périt, le 12 avril 1701, le prophète de Magestavols, dont la grande figure, dit l'historien du désert (1), ouvre magnifiquement le soulèvement des Cévennes. (1). Napoléon Peyrat. -oOo-

CHAPITRE IV. Après la mort de Seguier, Laporte est nommé chef des insurgés cévenols. - Portrait de Laporte. - Courage dé ses soldats. - Description des Cévennes ; leur champ de bataille. - Caractère des montagnards cévenols. Après la défaite de Seguier, ceux de ses compagnons qui s'étaient échappés se réunirent, au nombre environ de trente, et délibérèrent sur les mesures à prendre pour sauver leur vie. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun quartier à attendre de Bâville ; les uns opinaient pour qu'on cherchât un refuge sur les âpres sommets de l'Aigoâl, les autres, et c'était le plus grand nombre, croyaient que leur seul moyen de salut était la fuite à l'étranger. Lorsque les opinions se furent fait jour, un Cévenol, qui jusque-là avait gardé le silence, se leva et dit : « Le parti que vous voulez prendre n'est pas praticable. Pourquoi aller sur la terre étrangère, celle-ci n'est-elle pas à nous ? Où dorment nos pères, n'avons-nous pas le droit d'avoir nos tombeaux ? Délivrons nos frères opprimés ; nous n'avons pas d'armes, l'Éternel nous en donnera ; nous sommes peu nombreux, il nous enverra des aides ; s'il faut mourir, mieux vaut mourir par l'épée que par la corde du bourreau. » L'homme qui tenait ce langage était né à Mas Soubeyran et s'appelait Laporte, il avait quarante ans; ses traits fortement accentués et sa parole vibrante indiquaient, chez lui, l'habitude du commandement ; sa taille était haute, sa contenance martiale, son regard imposant ; jeune, il avait servi dans les armées françaises, et depuis qu'il avait quitté le service, il était maître de forges à Collet-de-Dèze. Témoin des cruautés des prêtres, il avait pris en horreur l'Église romaine et ses cérémonies ; tel était l'homme qui donnait à ses compagnons le conseil d'opposer la force à la force. Sa parole convaincue fit sur eux une impression profonde, rendue plus forte, quand un prophète, Abraham Mazel, se levant, dit sentencieusement, en terminant son discours : « J'ai vu en songe des bœufs noirs gros (des prêtres) qui broutaient dans le jardin ; Dieu m'a dit de les chasser. » A ces mots, les compagnons de Laporte se lèvent, et tous d'une voix s'écrient : « Sois notre chef ! - J'accepte, » leur dit Laporte, et il prit le titre de colonel des enfants de Dieu, et appela son camp le camp de l'Éternel. De l'ombre d'où ils sont sortis, des paysans lèveront fièrement la tête devant celui en présence duquel des millions de têtes se courbent. Dans un siècle d'oppression et de brillante servitude, ils combattront pour la liberté des libertés, la liberté de conscience ; ils suppléeront à leur infériorité numérique par leur courage qui sera égalé, mais jamais dépassé; ils étonneront, par la tactique de leurs chefs improvisés, des maîtres dans l'art de la guerre, et par leur bravoure, des soldats qui ont combattu sur les bords du Rhin sous les ordres de Turenne et de Gassion. Suivons-les sur leurs champs de bataille; mais avant, jetons un coup d'œil rapide sur les Cévennes, ce théâtre sacré et sanglant de leurs exploits. Les Cévennes se divisent en hautes et basses Cévennes et courent dans la direction du nord au midi, des Boutières à la Méditerranée; leur aspect offre des points de vue très-variés, tantôt riants, mais le plus souvent tristes et sévères ; ici, ce sont des forêts épaisses, là, des rochers nus; les gorges et les torrents y abondent ; on dirait que la Providence les y a jetés pour en faire le refuge de la liberté opprimée. Quand les Albigeois, traqués comme des bêtes fauves, s'enfuirent devant le glaive de leurs exterminateurs, ils se réfugièrent dans les Cévennes et y entretinrent cet esprit d'indépendance particulier aux montagnards, et, lorsque, au seizième siècle, ce cri : Réforme ! Réforme ! retentit dans ces contrées, les prédicateurs de la bonne nouvelle y trouvèrent les esprits admirablement disposés ; de nombreuses et florissantes églises s'y fondèrent et résistèrent merveilleusement aux efforts des Valois pour les déraciner. Nîmes, Anduze, Alès, Saint-Hippolyte, devinrent de grands centres protestants. Les montagnards cévenols étaient industrieux, actifs, attachés à leur foi, mais plus propres encore au rôle de soldats qu'à celui de martyrs , quoiqu'ils eussent de glorieuses pages dans le martyrologe protestant. Vifs, emportés même, ils avaient donné de grands exemples de patience. Depuis vingt ans, ils vivaient sous le régime de la plus cruelle et la plus odieuse oppression, et quand ils recoururent à la force pour se défendre contre la force, la coupe était comble. Habitants d'un pays de plaine, Laporte et ses compagnons eussent dit : Fuyons ; à la vue de leurs montagnes sauvages, abruptes, ils s'écrièrent : Restons ! ! -oOo-

CHAPITRE V Exploits de Laporte. - Deux de ses lieutenants, Castanet et Catinat. - Détails biographiques sur ces deux personnages. - Le capitaine catholique Poul ; sa bravoure. - Il se met à la poursuite de Laporte. - Combat de Champ-Doumergues. -Combat de Sainte-Croix. - Mort de Lapone. Laporte ne demeura pas oisif : quelques jours lui suffirent pour armer sa troupe et la fournir de poudre et de balles ; il désarma les villages de Mandagout et de Freyssinet, et jeta, par la rapidité foudroyante avec laquelle il exécutait ses coups de main, la terreur parmi les villages catholiques. Chaque jour, il voyait accourir sous son drapeau insurrectionnel de jeunes montagnards, et bientôt il se vit à la tête d'une compagnie de cent hommes, pleins d'une ardeur belliqueuse, admirablement disposés à toutes les terribles éventualités de l'avenir. Au nombre de ceux qui les premiers se joignirent à lui se trouvait un montagnard disgracieux de corps et de visage, mais au cœur intrépide ; il s'appelait Castanet ; il était né à Massavaque, et avait quitté le service militaire après la paix de Ryswick ; il était rentré en France en 1700, et depuis cette époque, il était garde forestier dans la contrée de l'Aigoâl et étudiait avec ardeur l'Écriture sainte qu'il expliquait â ses frères persécutés ; il le faisait avec une grande puissance ; en l'entendant, on oubliait sa laideur. Le montagnard, en apprenant la nouvelle de la prise d'armes de Laporte, n'avait pas hésité un seul instant ; il était descendu de l'Aigoâl avec quelques jeunes gens disposés, comme lui, à vaincre ou à mourir. Quelques jours après l'arrivée du garde forestier, un nouvel auxiliaire se joignit au colonel des enfants de Dieu ; on l'appelait Abdias Morel, connu dans l'histoire des Camisards sous le nom de Catinat. Abdias Morel était un paysan du village du Cailar ; jeune il avait servi en Italie dans un régiment de dragons sous le commandement du célèbre et probe Catinat. Morel s'éprit d'un tel enthousiasme pour le maréchal qu'il avait sans cesse son nom sur ses lèvres ; ses camarades lui donnèrent par dérision le nom de Catinat. Catinat, nous lui donnerons à l'avenir ce nom, était un homme de haute taille, chez lequel tout dénotait la force ; il était, dans toute l'acception du mot, un brave, le danger n'existait pas pour lui, car il ne le voyait jamais, ou, s'il le voyait, il le dédaignait. Se battre était sa joie. Son regard, à la fois martial et farouche, imposait la terreur ; mais cet homme, lion dans un jour de combat, était doux comme un agneau dans le commerce ordinaire de la vie. Témoin journalier de la froide cruauté des prêtres, il leur avait voué une haine mortelle et les regardait comme des bêtes fauves dont il est permis de débarrasser la contrée ; mais il y avait un homme qu'il haïssait plus encore que les prêtres ; cet homme était le trop célèbre baron de Saint-Cosme. Ce gentilhomme, après la révocation de l'édit de Nantes, apostasia et devint le persécuteur acharné de ses frères qu'il avait lâchement abandonnés ; il les dénonçait à Bâville, dispersait, à la tête d'une compagnie de dragons, leurs assemblées, et conduisait à l'intendant, dont il était l'un des pourvoyeurs, ses prisonniers, destinés, les uns, aux galères, les autres, à la potence. A la vue de ces indignes et froides cruautés, Catinat, aidé de quelques paysans, rencontra (13 août 1702), sur le chemin de Codognan à Vauvert, l'apostat, et le tua. Ce meurtre, commis presque sous les yeux de Bâville, l'irrita au plus haut degré. Ne pouvant saisir Catinat et ses complices, il fit périr un innocent. Bosanquet fut roué vif à Nîmes, le 7 septembre 1702, et son cadavre, exposé sur la voie publique, apprit aux populations protestantes le sort qui les attendait ; la terreur s'empara d'un grand nombre d'hommes, qui coururent se joindre à Laporte, en disant : « Mieux vaut périr sur un champ de bataille que par la main du bourreau. » Le colonel des enfants de Dieu ne tarda pas à se trouver en présence des milices royales. Poul, qui brûlait du désir d'attacher à son char de triomphe Laporte comme il y avait attaché Seguier, rencontra le chef cévenol dans la petite plaine de Champ-Doumergue.s. Des deux côtés le choc fut rude; mais quand Laporte vit que la lutte était inégale, il donna habilement à sa troupe le signal de la retraite, qui se fit en bon ordre. A dater de ce jour, on cessa de mépriser ces hommes qu'on traitait de misérables pâtres ; ils s'étaient battus en lions, et s'ils avaient laissé plusieurs des leurs à Champ-Doumergues, ils avaient fait payer chèrement à Poul sa victoire. Après que Laporte eut rallié sa troupe, il se prépara à de nouveaux combats ; quelques semaines suffirent, par ses hardis coups de main, à donner à son nom une célébrité retentissante ; de tous les côtés, il voyait arriver sous son drapeau victorieux une foule de pâtres et de paysans, attirés vers lui autant par le prestige de son nom que par la haine de leurs persécuteurs. Ces soldats improvisés avaient la bravoure des vieux et un instinct militaire qui suppléait à leur inexpérience. Poul, qui ne le cédait nullement en courage à Laporte, se mit avec ardeur, après le combat de Champ-Doumergues, à la recherche du colonel des enfants de Dieu. Celui-ci, qui connaissait parfaitement la contrée, ne cédait pas à la vaine gloire de se battre, et évitait habilement toute rencontre dans laquelle la lutte eût été trop inégale. Il se transportait d'un lieu à un autre avec une rapidité qui tenait du prodige et désespérait Poul qui, au moment où il croyait le rencontrer, apprenait qu'il avait décampé la veille ; il apprenait en même temps que tel village avait été désarmé, telle église incendiée, tel couvent pillé. Il eut, enfin, la joie de rencontrer le chef cévenol, le 22 octobre, sur une hauteur formée par le vallon de Sainte-Croix, entre le château du Mazel et le chemin de Temelac. Laporte, à la vue des soldats de Poul, eut l'instinct du danger qui le menaçait ; fuir était impossible, la bravoure seule de sa troupe pouvait le sauver; il donna aussitôt ses ordres et le combat commença ; malheureusement la poudre de ses soldats était mouillée ; trois coups de fusil seulement partirent; chacun tua un homme. Poul, qui s'aperçut de l'état de détresse des insurgés, ordonna à ses soldats de s'élancer sur eux et de ne tirer qu'à bout portant ; ceux -ci obéirent. Laporte, qui comprit la manœuvre du capitaine, donna le signal de la fuite et indiqua à ses compagnons les rochers où ils pourraient se retirer : « Suivez-moi ! » leur cria-t-il, et avec l'agilité d'un cerf il décampa; mais au moment où il franchissait un rocher, une balle l'atteignit ; il s'affaissa sans pousser un soupir, il était mort. Ainsi périt, après deux mois de commandement, le chef de l'insurrection cévenole. Quelques semaines lui avaient suffi pour acquérir un ascendant si irrésistible sur ses soldats que les populations catholiques l'attribuaient à des sortilèges. Si la mort l'eût épargné, il eût été jusqu'à la fin de la guerre le chef incontesté de tous ces hommes inconnus hier, aujourd'hui célèbres, qui ont laissé leurs noms inscrits, en caractères ineffaçables, sur les rochers des Cévennes teints de leur généreux sang. -oOo-

CHAPITRE VI Les insurgés donnent pour successeur à Laporte son neveu Roland. - Portrait de Roland. - Poul fait exposer sur le pont d'Anduze la tête de Laporte et celles de huit Cévenols. - Cavalier, suivi d'une trentaine de jeunes gens, se joint à Roland. - Scène du pont d'Anduze. - L'insurrection prend de nouvelles forces.- Étonnement et colère de Mille. Laporte laissa pour héritier de son pouvoir, de son courage et de son habileté, un jeune homme dont le nom brille au premier rang des chefs cévenols ; on l'appelait Laporte dit Roland ; il était né, en 1671, à Massoubeyran, et avait servi dans un régiment de dragons. Après la paix de Ryswick, il était rentré en France et s'était joint à son oncle, quand celui-ci avait donné le signal de l'insurrection. Roland avait une figure belle, intelligente, martiale ; sa parole était à la fois éloquente et grave ; il parlait peu ; mais tout ce qu'il disait était marqué au coin de la sagesse et du bon sens. Brave parmi les braves, son courage était plus celui d'un Anglais qui réfléchit que celui d'un bouillant Français qui ne réfléchit pas ; il ne courait pas après le danger, mais le danger le trouvait prêt à le braver ; toujours victorieux là où il pouvait vaincre, et quelquefois vainqueur là où il aurait dû être vaincu. Son mérite s'imposa de lui-même, et à la mort de son oncle, il fut élu à l'unanimité général des enfants de Dieu. Le choix de ces derniers ne tomba pas sur une tête incapable ; nul plus que Roland n'était digne de succéder au brave Laporte ; il avait toutes les qualités d'un chef courageux et prévoyant ; la cause à laquelle il s'était dévoué, il l'aimait en vrai huguenot ; à elle il s'était donné corps et âme ; en tirant l'épée, il avait jeté le fourreau. (1) (1). Histoire de la Réformation française, t. VI, p. 234. Après sa victoire, Poul fit couper la tête de Laporte et celles de huit de ses compagnons ; on les promena triomphalement dans les principales villes des Cévennes, et on les cloua, le 25 octobre 1702, sur le pont d'Anduze. Quelques jours après, dix-huit Cévenols, conduits par un jeune homme à la figure enfantine, débouchaient par le pont d'Anduze, quand tout à coup, frappés de terreur, ils s'arrêtent à la vue de la tête de Laporte et de celles de ses huit compagnons ; ils allaient rétrograder, quand le jeune homme élevant la voix, leur dit : « Frères, au lieu de reculer, ces têtes nous crient : En avant ! » Celui qui parlait ainsi était Jean Cavalier. Peu après son retour dans la maison paternelle, il avait appris la nouvelle du meurtre de Du Chayla et la prise d'armes de Laporte. Tout ce qu'il voyait agissait fortement sur sa jeune imagination, et il se sentait atteint par cet esprit mystérieux qui alors. transformait tant de natures, et instinctivement, sans pouvoir s'en rendre raison, il se sentait poussé vers les choses grandes et extraordinaires, et souffrait cruellement de l'oppression sous laquelle il voyait ses frères. Nature ardente, vive, généreuse, il n'était pas de ceux qui se cachent pour laisser passer le danger ; né soldat, il aimait la guerre; huguenot, il détestait l'oppression cléricale; aussi tous ses instincts militaires s'éveillèrent au premier coup de fusil qui retentit dans les Cévennes pour la cause sacrée de la liberté de conscience. Dans une réunion, convoquée près de Ribaute, il engagea quelques jeunes Cévenols à se joindre aux insurgés et se mit à leur tête ; c'était à eux qu'il disait sur le pont d'Anduze : « Ces têtes nous crient : En avant ! » Sa voix, dans laquelle il avait fait passer tout le bouillonnement d'un cœur indigné, vainquit leur indécision ; ils s'inclinèrent devant la tête de Laporte et poursuivirent leur chemin. A dix heures du soir, ils entrèrent dans le petit village de Saint-Martin près Durfort, s'emparèrent des armes cachées dans le presbytère ; mais ils épargnèrent la vie du curé; bientôt après ils se joignirent à Roland. Bâville, auquel la tête de Laporte fut apportée à Montpellier, après son exposition sur le pont d'Anduze, la salua comme un gage assuré de la fin des troubles ; son erreur ne fut pas longue ; il apprit bientôt après par ses agents que les insurgés étaient plus nombreux que jamais et moins que jamais disposés à déposer les armes. -oOo-

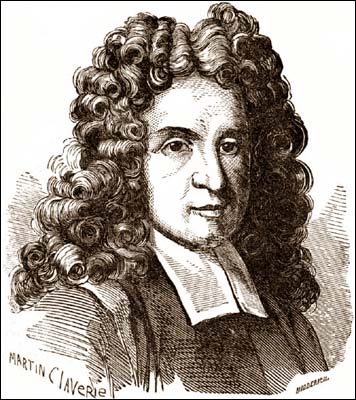

CHAPITRE VII Organisation de l'insurrection cévenole. - Ses cinq chefs. - Les insurgés en face de la royauté. - Exploits des insurgés. - Terreur des prêtres. - Fléchier, évêque de Nîmes. - Détails biographiques sur ce prélat. Le nombre des insurgés, de trente hommes, s'était rapidement élevé à trois mille, qui formaient cinq compagnies, commandées chacune par un chef sous les ordres de Roland. Castanet, Cavalier et Joany commandaient chacun une compagnie. Ce dernier, natif du village de Genolhac, était un homme de quarante ans ; il avait servi, bien jeune encore, dans le régiment des dragons d'Orléans, et s'était distingué par sa bravoure et son intrépidité. Il était hardi jusqu'à la témérité, entreprenant jusqu'à l'impossible ; il savait si bien électriser ses soldats que leur cœur était inaccessible à la crainte, les rendait capables de tout oser. L'une des cinq compagnies était commandée simultanément par deux prophètes, compagnons de Seguier, Salomon et Abraham Mazel. Ces deux chefs avaient l'un pour l'autre une amitié fraternelle; âmes fortement trempées, ils inspiraient une confiance sans bornes à leurs soldats, et leur montraient le ciel à travers un champ de bataille; à leurs yeux, ils étaient deux Samuel, deux envoyés du Dieu des armées, chargés de frapper Moloch et Bahal. Ce qui au commencement avait paru à Bâville une émeute était devenu une véritable insurrection. Des sujets osaient désobéir à leur roi, à celui qu'ils avaient regardé jusqu'alors comme l'oint du Seigneur et son représentant sur la terre ! Mais n'oublions pas que ces hommes n'ont pris les armes qu'à la dernière extrémité, lorsqu'ils y ont été contraints par leurs implacables persécuteurs. Leur roi, celui qui aurait dû les protéger, lâchait sur eux ses dragons et méconnaissait, à leur égard, les droits les plus élémentaires de la justice ; comme le profane Saül, il avait cessé d'être leur roi légitime le jour où de père il était devenu tyran. Ils ne lui contestaient pas cependant son titre de roi; mais ils croyaient avoir le droit de ne pas se laisser assassiner sans opposer la moindre résistance ; ils résistèrent et firent bien. Sans doute, si, au lieu d'être soldats, ils avaient eu le saint courage des martyrs, la cause qu'ils défendaient eût été sanctifiée par leur sang versé ; mais qui oserait leur faire un crime, après vingt ans de souffrances imméritées, d'avoir fièrement relevé la tête devant le maître implacable, qui voulait l'abjuration de leur foi ou leur anéantissement et celui de leurs familles ! Bâville, qui avait cru, à la nouvelle de la mort de Laporte, apprendre au cabinet de Versailles la fin des troubles des Cévennes, fut effrayé, quand il vit les Cévenols à l'œuvre. Leurs cinq chefs lui donnaient chaque jour de leurs nouvelles par leurs hardis coups de main : ils pillaient des villages, interceptaient des convois, sabraient des compagnies, et répandaient, au milieu des populations catholiques, la terreur et l'effroi. Le clergé se faisait surtout remarquer par sa frayeur : il se barricadait dans ses presbytères, d'où il implorait le secours de Bâville ; l'évêque de Mende, la cité catholique, faisait fortifier les portes de sa ville épiscopale ; celui de Nîmes, Fléchier, exhalait ses douleurs et ses craintes dans ses mandements et ses lettres pastorales, académiquement écrites. Ce prêtre, dont le nom est inséparable des temps orageux dans lesquels il vécut, naquit, en 1632, à Pernes (Vaucluse). Il appartenait à une famille pauvre, qui le fit entrer, à l'âge de seize ans, dans la congrégation des Pères de la doctrine chrétienne. Le jeune Provençal attira sur lui l'attention de son supérieur par son aptitude au travail et une rare facilité d'élocution, qui le plaça au premier rang des prédicateurs du comtat Venaissin. Il alla à Paris, où il eut pour protecteur l'austère duc de Montausier, qui le chargea de prononcer l'oraison funèbre de la célèbre Julie d'Angennes, son épouse ; il s'en acquitta à la grande satisfaction du duc, et quand, en 1675, il fit celle de Turenne, l'admiration publique lui assigna une place à côté de Bossuet. Louis XIV lui donna, en 1685, l'évêché de Lavaur, qu'il quitta deux ans après pour occuper celui de Nîmes.  L'évêque Fléchier Jusqu'au jour où Fléchier devint évêque, il n'avait été qu'un abbé de cour, se faisant distinguer dans la chaire par quelques brillants discours, et dans les salons, par son esprit et son amabilité auprès des grandes dames de la cour. « Il avait, c'est lui-même qui nous l'apprend, un caractère d'esprit net, aisé, capable de tout ce qu'il entreprenait ; il faisait des vers français et latins fort heureusement et réussissait dans la prose; les savants étaient contents de son latin, la cour louait sa politesse, et les dames les plus spirituelles trouvaient ses lettres ingénieuses et délicates. » (1) (1). Portrait de Fléchier tracé par lui-même. Voyez le Dictionnaire Dézobry et Bachelet, art. FLÉCHIER, page 1044. Tel était l'homme qui, après avoir vécu au milieu des délicatesses et des plaisirs de Versailles, se trouvait transporté au milieu d'une nombreuse population protestante. L'abbé de cour, devenu évêque, prit au sérieux ses fonctions sacerdotales, et, à l'exemple de Louis XIV, il voulut expier sa vie un peu trop mondaine en se faisant convertisseur. -oOo-

CHAPITRE VIII Exploits de Cavalier. - Prise du château de Servas. - Bataille du Mas de Cauvi. - Heureuse tentative à Sauve. - Parate et Julien. - Combat de Nages. - Mort de Poul. - Terreur que les insurgés inspirent aux catholiques. Les Camisards faisaient expier durement au clergé ses froides cruautés. Cavalier, entre tous leurs chefs, se distinguait par ce coup d'œil prompt, juste, qui est le génie du capitaine ; audacieux dans l'attaque, il déployait une habileté admirable dans la retraite. Quelques jours avaient suffi pour faire de lui l'idole de ses soldats, qui oubliaient sa jeunesse et subissaient avec orgueil la supériorité de ce jeune pâtre né général et orateur, qui les étonnait, sur un champ de bataille, par la sûreté avec laquelle il donnait ses ordres ; et, dans une assemblée religieuse, quand, prédicateur inspiré, il atteignait, sans les rechercher, les hauteurs de la véritable éloquence. Sa troupe était plus nombreuse que celle des autres chefs. La jeunesse cévenole se sentait tout particulièrement attirée vers lui. De bonne heure la gloire lui avait mis l'auréole au front, et son nom, volant de bouche en bouche, était devenu l'espoir des protestants et la terreur des catholiques. Chaque jour, ces derniers apprenaient un fait d'armes du jeune chef cévenol ; trois événements, qui survinrent presque coup sur coup, mirent le sceau à sa réputation. Entre Alais et Uzès était situé le château de Servas, occupé par une garnison qui faisait de fréquentes sorties sur les Camisards et se montrait sans pitié pour les prisonniers qu'elle leur faisait. Avec les moyens d'attaque que possédait Cavalier, le château était imprenable ; mais ce que la force ne pouvait faire, la ruse le fit. Le chef camisard, qui calculait les difficultés d'une entreprise et rarement ses dangers, fit charger de chaînes six de ses soldats et les confia à la garde de trente autres habillés comme les troupes royales, se mit bravement à leur tête, revêtu d'un uniforme d'officier général, et suivi de sa troupe, qui avait l'air de le poursuivre, il arriva aux portes du village et demanda le consul. A la vue du brillant officier, le consul s'incline : « Je suis, lui dit Cavalier, le neveu de M. de Broglie; j'ai fait ces six prisonniers aux insurgés qui s'avancent pour les enlever ; allez demander au commandant du château de me permettre de les faire coucher dans ses prisons. » Le consul s'incline de nouveau et court prévenir le commandant, qui, fier de recevoir le neveu de M. de Broglie, lui offre des rafraîchissements et un lit pour la nuit. Cavalier refuse, le commandant insiste, il refuse encore et finit par accepter l'invitation, et suivi de ses trente hommes, il entre dans la cour. Pendant qu'on prépare le dîner, le commandant conduit son hôte sur la plate-forme du château d'où il lui fait admirer ses moyens de défense ; ensuite on se met à table, on cause des événements qui, dans ce moment, sont l'objet des préoccupations de tous les esprits. Cavalier intéresse vivement son hôte par les détails circonstanciés qu'il lui donne et par la manière vive et brillante avec laquelle il le fait. Le commandant prête une oreille attentive ; pendant ce temps-là, les soldats de Cavalier, pour ne pas éveiller les soupçons, se glissent dans le château, le fusil en bandoulière. À les voir rôder çà et là, on dirait des étrangers qui n'ont d'autre but que de contenter leur curiosité. Ils s'avancent vers la salle à manger pour être vus de Cavalier ; celui-ci fait semblant de ne pas les voir, et continue de causer avec le commandant, dans l'esprit duquel il n'est pas monté le plus léger soupçon, et qui continue à l'écouter avec le même intérêt. Quand Cavalier croit le moment venu, il se lève, et d'une voix forte, il donne le signal convenu; ses Camisards se jettent sur le commandant, l'immolent, passent au fil de l'épée sa petite garnison, et se retirent, chargés d'un riche butin, à la lueur de l'incendie du château, et vont camper à une lieue du théâtre de leurs exploits. Quelques jours après (c'était le jour de Noël 1702), Cavalier se trouvait au Mas de Cauvi, non loin de la belle et riante prairie d'Alais ; il y célébrait la sainte cène avec sa troupe, quand ses vedettes l'avertirent de l'approche de l'ennemi, qui arrivait en force, sous les ordres du chevalier de Guines, commandant d'Alais. Sa troupe se composait de la garnison de la ville, de six cents milices bourgeoises et de cinquante gentilshommes. Le chevalier, qui ne doutait pas de la victoire, avait eu soin de faire une ample provision de cordes portées par un mulet : elles étaient destinées à pendre ses prisonniers aux carrefours d'Alais. Cavalier fit cesser immédiatement le service religieux et congédia les fidèles qui étaient venus des bourgades voisines ; il resta seul avec sa troupe. Fuir était le parti que lui indiquait la prudence, vu le petit nombre d'hommes qu'il avait à opposer à ses nombreux ennemis. Il allait donc décamper et s'enfoncer dans le bois, quand, sur des indications qui lui furent données de l'état des lieux, il fit habilement ses dispositions et se prépara à recevoir le choc du commandant d'Alais ; celui-ci, contrairement aux premiers éléments de l'art de la guerre, lança sa cavalerie contre les Camisards, qui la laissèrent approcher, tirèrent sur elle à bout portant, et mirent en un clin d'œil le désordre dans ses rangs. Ce fut à qui des cavaliers tournerait bride et chercherait son salut dans la fuite. Les milices bourgeoises l'imitèrent, et, pour mieux courir, elles se débarrassèrent de leurs sabres, de leurs fusils et de leurs manteaux. Les Camisards les poursuivirent, l'épée dans les reins, et jonchèrent la prairie d'Alais de leurs morts. Dans leur ardeur, ils auraient couru le risque d'être faits prisonniers, si le chevalier de Guines, qui dut sa vie à la vitesse de son cheval, n'eût ordonné de fermer les portes pour empêcher les vainqueurs d'entrer dans la ville. Cavalier fit un riche butin : il trouva sur le champ de bataille, qui s'étendait de Cauvi à Alais, des sabres, des fusils, de la poudre, et des morts en grand nombre, qu'il dépouilla de leur costume militaire pour en revêtir ses soldats. Il rendit grâces à Dieu de cette grande journée, et ses Camisards, d'une voix forte et martiale, entonnèrent des psaumes. Cavalier, après sa victoire, se dirigea du côté de Sauve, où l'attendait Roland, qui désirait s'emparer de cette place forte dont la garnison l'inquiétait par ses sorties continuelles. Le faire par la force, c'était tenter l'impossible ; le tenter par la ruse, c'est ce que le général et son lieutenant essayèrent. Après s'être concertés, ils affublèrent Catinat d'un habit de lieutenant-colonel et le mirent à la tête d'une compagnie de Camisards qui avaient échangé leurs habits rustiques contre les costumes des vaincus de Cauvi. L'intrépide Catinat, suivi de loin par les troupes de Cavalier et de Roland, arrive tambour battant, avec ses gens, vers midi, aux portes de Sauve. « Qui vive ? crie la sentinelle. - Ami ! » répond Catinat, et il ajoute : « J'ai poursuivi toute la matinée les incendiaires de l'église de Monoblet ; je suis fatigué et mes gens ont besoin de se rafraîchir. Entrez ! » dit la sentinelle. Catinat entre avec sa troupe, qui reste sous les armes sur la place de la ville ; lui, il se fait conduire vers le gouverneur, M. de Pibrac, nouveau converti. Ce seigneur allait se mettre à table ; il invite le faux lieutenant-colonel et deux de ses capitaines à dîner. Ils acceptent ; Catinat est gai, jovial ; il fait même le galant auprès de la jeune et belle Mme de Pibrac, qui s'amuse d'abord de ses propos, et puis s'en étonne : l'habit de son hôte est celui d'un gentilhomme, mais son langage est celui d'un rustre. Elle pressent qu'elle a à sa table trois Camisards ; elle dissimule habilement ses craintes, cherchant comment elle pourra se débarrasser de ses terribles convives ; au dessert, on annonce qu'une grosse troupe s'avance vers Sauve. A ces mots, Mme de Pibrac dit à Catinat : « De grâce, Monsieur, courez aux portes, ce sont peut-être les Camisards qui arrivent. - J'y vais, Madame, » dit fièrement Catinat, qui se lève de table suivi de ses deux lieutenants ; à peine ont-ils franchi les portes du château, que Mme de Pibrac, d'une voix dans laquelle elle a fait passer toute sa terreur, dit à son mari: « Faites tomber la herse ! » Il le fit; ils étaient sauvés. Catinat, qui n'a pas entendu Mme de Pibrac, descend sur la place publique ; les bourgeois effrayés se pressent autour de lui ; il les rassure. « Si les Camisards viennent, je saurai les recevoir, » leur dit-il; pendant ce temps-là, Roland et Cavalier s'approchent de Sauve. Quand ils en sont à une portée de fusil, ils entonnent avec leur troupe un psaume : c'est le signal qu'attend Catinat. « Bas les armes ! crie-t-il d'une voix tonnante, et vivent les enfants de Dieu ! » À ces mots, la troupe couche en joue le peuple qui, saisi de terreur, ouvre les portes à Roland et à Cavalier. Ceux-ci s'emparèrent, sans coup férir, de la ville et rançonnèrent les habitants, qui furent épargnés, à l'exception de trois curés et d'un capucin, qui furent passés par les armes. Les Camisards se retirèrent, -à la lueur de l'incendie de l'église, chargés d'un riche butin. Ces hardis coups de main, tentés presque sous les yeux de Bâville et réussis au-delà de toute espérance, l'exaspéraient. La cour, à laquelle il transmettait ces mauvaises nouvelles, ne comprenait pas qu'après les grandes et glorieuses batailles gagnées sur les bords du Rhin, une poignée de paysans n'eût pas été écrasée le jour même de leur insurrection. Elle envoya de nouvelles troupes dans les Cévennes et mit à leur tête de Parate et Julien, qui devaient servir comme lieutenants sous les ordres de de Broglie. Julien était un gentilhomme protestant qui avait échangé sa foi contre un brevet de brigadier ; il était brave, hardi, et il haïssait ses anciens coreligionnaires avec la haine dont un renégat seul a le secret ; il se mit à la tête des troupes dont le commandement lui avait été confié et se dirigea vers les Cévennes. Pendant qu'il était en chemin, le brave capitaine Poul trouvait la mort sur un champ de bataille. Depuis quelques jours, il était avec de Broglie à la recherche des Camisards, quand il les rencontra tout à coup au val de Bane ; Ravanel les commandait. L'intrépide Camisard se mit en bon ordre de bataille et reçut bravement le premier choc de la compagnie de Poul. « Feu ! » dit-il à sa troupe dont les rangs furent aussi promptement reformés qu'éclaircis ; elle obéit, tira à bout portant avec tant de précision que chaque coup porta ; la peur se mit dans les rangs de l'ennemi, qui, saisi d'une frayeur panique, prit la fuite. Poul, monté sur son cheval de bataille, fit des efforts inouïs pour ramener ses soldats au combat. Un jeune Camisard, un enfant, nommé Samuelet, vit Poul, qui lui apparut comme autrefois Goliath au jeune David ; il courut vers lui, un caillou à la main, et l'atteignit au front. Le guerrier catholique chancela et tomba de son cheval ; l'enfant se précipita vers lui, saisit son sabre, le lui plongea dans le cœur, s'empara de son cheval et se mit bravement à la poursuite des fuyards, qui ne se crurent en sûreté qu'aux Devois des Consuls. La nouvelle de la défaite des troupes catholiques arriva promptement à Nîmes. « Poul et Broglie ont été tués, » disaient les bourgeois saisis de terreur, et ils fermèrent leurs portes. Profitant de la frayeur des Nîmois, Cavalier pénétra, à la faveur d'un déguisement, dans la ville ; il y vit quelques amis, qui, sous le prétexte de s'en servir contre les Camisards, firent pour lui des achats de poudre. La défaite de Broglie terrifia Fléchier et exaspéra Bâville, qui convoqua une assemblée d'officiers à laquelle Julien assista ; celui-ci, oubliant qu'il était soldat, proposa qu'on passât sans distinction au fil de l'épée tous ceux qui seraient soupçonnés de favoriser les insurgés. Cette proposition barbare trouva des partisans. Moins par humanité que pour ne pas léser les intérêts de l'État, en faisant un désert des Cévennes, Bâville la fit rejeter ; mais on résolut de poursuivre, l'épée dans les reins, les Camisards, et de ne leur laisser ni trêve ni repos. On se mit vivement à l'œuvre, et, dès lors, chaque jour fut marqué par une attaque, une retraite, une victoire, une défaite. Roland, Cavalier, Catinat, Ravanel, Joany, Castanet, sans cesse sous les armes, se portaient sur tous les points des Cévennes et faisaient des prodiges d'audace et de valeur, qui étonnaient leurs ennemis et frappaient de stupéfaction et de terreur les catholiques et donnaient aux protestants l'espérance d'un meilleur avenir. C'est à cette époque qu'eut lieu la célèbre expédition de l'Ardèche. -oOo-

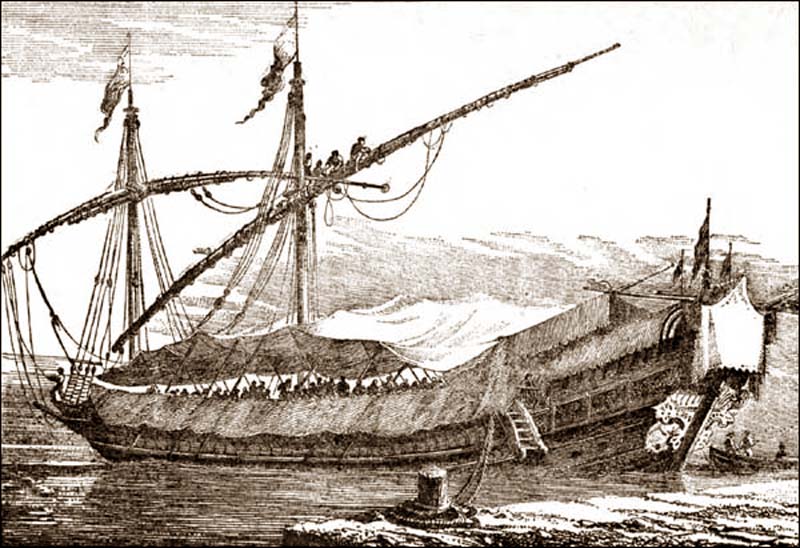

CHAPITRE IX Fermentation dans le Vivarais. - Roland envoie Cavalier dans le Vivarais. - Cavalier défait le comte du Roure. - Bataille de Vaguas. - Défaite complète de Cavalier. - Ravanel et Catinat sauvent par leur bravoure et leur sang-froid les débris de l'armée camisarde. - Mort d'Espérandieu. - La vie de Cavalier court de grands dangers. - Merveilleuse délivrance du chef camisard. - La fièvre et la vieille huguenote. - Joie de Roland en apprenant que son lieutenant n'est pas mort. - Rastalet est fait prisonnier. - Son exécution. - De Broglie, reconnu incapable, est remplacé dans son commandement par un maréchal de France. Les protestants du Vivarais, qui n'avaient pas pris part au soulèvement de leurs frères cévenols, commençaient à s'émouvoir de toutes les nouvelles qui leur arrivaient du bas Languedoc, une certaine fermentation se faisait sentir parmi eux. Roland crut le moment propice pour appeler ses frères vivaraisiens aux armes, et chargea Cavalier de cette mission importante. Celui-ci, avec plus d'ardeur que de prudence, quitta les environs de Nîmes, franchit le Gardon et la Cèze, et rencontra à Vagnas, petit village situé à une lieue au nord de Barjac, le jeune comte du Roure et le vieux baron de Lagorce, chacun à la tête d'une compagnie. Le combat s'engagea : pris entre deux feux, Cavalier, avec son sang-froid ordinaire, fit face à l'ennemi, le culbuta et le poursuivit jusqu'aux bords de l'Ardèche. Parmi les morts se trouva le baron de Lagorce, dont les restes furent portés dans son manoir de Salavas. Cavalier fut obligé de ramener sa troupe à Vagnas parce que le passage de l'Ardèche était, dans ce moment, impraticable à cause d'une crue extraordinaire survenue la veille. Il attendait le moment propice pour revenir sur ses pas, quand Julien, que le comte du Roure avait appelé à son secours, accourut de Lussan à marches forcées et contraignit Cavalier à accepter la bataille. La position du jeune chef était des plus critiques : ses soldats étaient fatigués, la retraite impossible ; combattre vaillamment contre des troupes fraîches et supérieures en nombre était la seule ressource qui lui restait ; il donna donc ses ordres en homme qui a mesuré le danger qu'il court et qu'il ne peut conjurer que par une audace surhumaine ; le choc commença, il fut rude des deux côtés; les Camisards soutinrent leur réputation de bravoure ; mais vains efforts ! ils luttaient contre l'impossible, leur défaite fut complète. Ils laissèrent sur le champ de bataille tous leurs bagages et plus de deux cents de leurs vaillants compagnons. Julien se débarrassa de ceux qui furent faits prisonniers, en leur faisant casser la tête. Une forêt servit de refuge aux vaincus ; Ravanel et Catinat sauvèrent à grand'peine les débris de l'armée camisarde, qu'ils conduisirent, à travers mille périls, sur les bords de la Cèze, qu'ils traversèrent à la nage vis-à-vis de Rochegude. Le brave Espérandieu, le lieutenant le plus expérimenté de Cavalier, se noya. Catinat et Ravanel le regrettèrent vivement ; mais ils pleurèrent plus encore leur jeune chef : ils l'avaient cherché dans la forêt et appelé par son nom ; il n'avait pas répondu ! nul de leurs compagnons de fuite ne pouvait donner de ses nouvelles, ils l'avaient vu seulement combattant dans les rangs pressés des ennemis ; plus de doute, il était mort. Quand ils eurent passé la Cèze, grossie par la fonte des neiges, de nouveaux périls les attendaient. Les milices royales occupaient toute la contrée qui s'étend de Rochegude à Bouquet ; il fallut, en quelque sorte, se frayer un passage à travers une forêt d'ennemis ; mais ces deux hommes ne craignaient rien, ne redoutaient rien ; ils ne pensaient pas au danger qui les attendait à chaque pas qu'ils faisaient en avant, mais à leur jeune chef qu'ils regrettaient comme ils auraient regretté leur fils le plus tendrement aimé. « En avant ! » criait Ravanel à ses braves compagnons chaque fois qu'un nouvel ennemi se présentait, et, à sa voix, on se précipitait sur les milices royales, à travers lesquelles on se frayait un passage. Vingt fois il se trouva en leur présence et vingt fois il les culbuta. Ce ne fut qu'à Bouquet qu'il fut en sûreté ; il crut que Cavalier était mort ! et transmit à Roland la fatale nouvelle. Le chef des enfants de Dieu pleura son jeune lieutenant comme David Jonathan. Trop grand pour être jaloux de l'homme dont la gloire éclipsait presque la sienne, il ne vit que la perte immense que sa mort allait faire à la cause qu'ils servaient tous les deux avec tant de désintéressement. Il le pleurait donc, quand il apprit que son jeune ami n'était pas mort. Roland laissa éclater sa joie; il ne pensa plus à la victoire de Julien ; son jeune ami lui était rendu ! Pendant le combat de Vagnas, la vie de Cavalier courut de grands dangers, et il n'évita la mort que par des traits d'audace inouïs ; poursuivi dans la forêt par deux grenadiers acharnés à sa poursuite comme deux limiers, il sent qu'il est perdu, quand tout à coup il s'arrête et brûle d'un coup de pistolet la cervelle à l'un, l'autre, épouvanté, prend la fuite et le laisse continuer sa route dans le bois. Après quelques moments de marche, il rencontra quatre de ses soldats qui le croyaient mort ; avec eux, il s'entoile dans la forêt battue en tout sens par les soldats de Julien ; il entendit le bruit de leurs pas; il était perdu, si, dans ce moment, il n'eût pas découvert, au fond d'une touffe de buissons, une caverne dans laquelle il se blottit avec ses Camisards. La neige qui tombait devait, à vues humaines, les faire découvrir, elle fut leur salut ; elle avait effacé la trace de leurs pas, quand ceux qui les poursuivaient passèrent devant la caverne. Le lendemain, un peu avant le jour, ils sortirent de leur retraite et cherchèrent à s'éloigner de Vaguas ; quel ne fut pas leur étonnement, ils s'en étaient rapprochés ! Arrivés à la lisière du bois, ils aperçurent les ennemis qui dépouillaient et ensevelissaient les morts ; tout aussitôt ils rebroussèrent chemin et trouvèrent à quelque distance une métairie où ils entrèrent en demandant à la fermière de leur donner un guide pour les conduire à Barjac ; celle-ci les regarda d'un air étonné et dit à voix basse quelques mots à un jeune garçon ; celui-ci jeta un regard significatif sur Cavalier et sur ses compagnons et partit comme un éclair. Cette scène muette n'échappa pas à Cavalier. « Partons ! dit-il à ses camarades, il y a là- dessous une trahison ,» et ils sortirent de la ferme. Cavalier, qui jusqu'à ce moment de sa vie avait regardé vingt fois la mort sans que son cœur battit une pulsation de plus, en eut peur ; cette mort qui l'effrayait n'était pas celle qu'on trouve sur un lit de douleur ou sur un champ de bataille, mais celle qu'on reçoit par la main du bourreau sur un échafaud ; son imagination vive, prompte, lui retraça en traits brûlants la fin ignominieuse qui l'attendait ; il tremblait de tous ses membres ; mais il eut assez de force d'âme pour cacher ses terreurs à ses compagnons. « Frères, leur dit-il d'une voix solennelle et mélancolique, si Dieu veut que nous mourions, mourons ; mais, en mourant, consolons-nous par la pensée de la justice de notre cause ; nous avons combattu pour la liberté contre le despotisme, pour Dieu contre les hommes. » A la fin de cette journée pleine d'anxiétés, ils aperçurent, à la nuit tombante, une lumière qui brillait dans l'obscurité; ils se dirigèrent vers elle et se trouvèrent en face d'une pauvre masure isolée. « Ouvrez ! » cria Cavalier d'un ton impérieux. Un vieillard se présenta à la porte. « Nous avons faim, lui dit Cavalier; donne-nous à manger. » Le paysan lui donna ce qu'il avait : du pain noir, des œufs, des châtaignes. Nos Camisards firent un repas délicieux. Le vieillard prit son bâton noueux et les conduisit jusqu'à Saint-Jean de Marvejols. Cavalier le remercia cordialement ; solda royalement son hospitalité, et se dirigea vers la Cèze. Il traversa avec ses compagnons le torrent à la nage, trouva sur les bords trente hommes, débris de son armée, et continua avec eux sa route dans la direction de Bouquet ; il était épuisé de fatigue, ses pieds étaient ensanglantés ; il se traînait plutôt qu'il ne marchait. « Frères, dit-il à ses soldats, poursuivez votre route, quant à moi, je ne puis aller plus loin ; je connais à Bouquet une femme qui me donnera l'hospitalité. » Il leur dit adieu et se dirigea vers sa demeure ; à sa vue, la vieille huguenote poussa un cri de joie : elle le croyait mort. Heureuse et fière de recevoir sous son humble toit le vaillant défenseur de son peuple opprimé, elle alluma un bon feu, pansa ses plaies et lui servit un excellent repas. Bientôt après Cavalier goûtait, dans le lit qui lui avait été préparé, un sommeil profond, quand, vers le matin, son hôtesse, en ouvrant sa porte, trouva un soldat qui montait la garde devant sa maison ; effrayée, elle la ferma, et, s'approchant du lit de Cavalier : « Frère, lui dit-elle d'une voix basse et tremblante, vous êtes découvert, » et elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Cavalier, une seconde fois, ressentit toutes les angoisses de la mort. Dans ce moment, le commandant des milices royales poussa la porte. A sa vue, la vieille huguenote se mit à trembler de tous ses membres. « Qui vous fait trembler ? - La fièvre, Monseigneur. - Pauvre femme ! » dit le commandant en se retirant. Cavalier était sauvé ! le soir du même jour il partait et arrivait à Vézenobres, chez son ancien maître Lacombe, d'où il envoyait à Roland un émissaire pour lui apprendre sa merveilleuse délivrance. Moins heureux que lui, Rastalet, l'un de ses plus braves lieutenants, fut fait prisonnier à Vagnas par Julien, qui le livra au bourreau ; il fut rompu vif à Alais, le 4 mars. Il mourut en vrai Camisard, sans orgueil ni faiblesse. Bâville, qui s'était réjoui de la défaite de Vagnas et en attendait les plus heureux résultats pour la fin de l'insurrection, fut trompé encore une fois dans son attente. Les chefs camisards, hardis comme des lions, devenaient de jour en jour plus menaçants : vaincus la veille, ils étaient vainqueurs le lendemain. Les catholiques, épouvantés, poussèrent un cri de détresse qui retentit jusqu'à Versailles ; la cour rappela Broglie et lui donna pour successeur un maréchal de France.  La tour de Belot, près Bagars CHAPITRE X