| Topographie

de la ville de Nîmes et de sa banlieue. par Jean-César Vincens et Baumes, 1790. Nismes - Imprimerie de la Veuve Belle, an X-1802 CHAPITRE

VII.

Mœurs et Traditions de Nîmes aux temps anciens. - Maison publique de débauche ; les fêtes, Votes, Joie ; le papegai ; la fête de flore ; la reine maïa ; le

charivari ; la mascarade ; le carnaval ; la fête des fous ; l'avocat

des pauvres ; les soupes à la Rumford (populaires), le jeu du Mail.

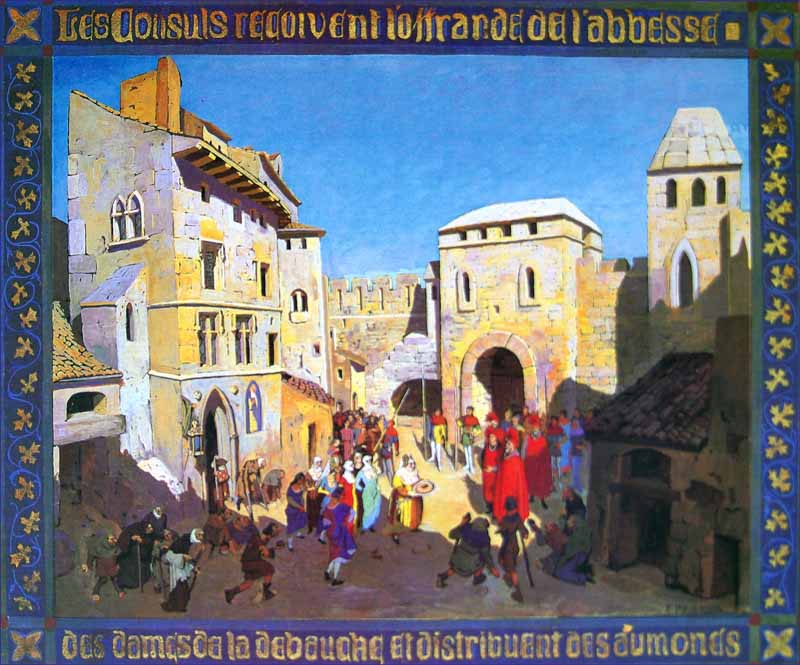

Suivant

un louable usage, la ville de Nîmes, le jour de l'Ascension, faisait la

distribution ordinaire de l'aumône publique, appelée le pain de

charité, avec le cérémonial accoutumé. Les consuls se rendaient en

cortège à la Porte Saint-Antoine, et suivant un usage fort ancien, ils

faisaient ce jour là une libéralité particulière à celle qui avait la

conduite ou le gouvernement du lieu public de débauche établi en cette

ville. Celle-ci était qualifiée du nom d’Abbesse des femmes débauchées. Les consuls

recevaient son offrande et lui remettaient cinq sols, puis

distribuaient les aumônes aux pauvres.

Les

moeurs des premiers peuples de Nismes étoient dures, presque

féroces, telles que peuvent être celles des mâles

habitans des forêts. Bientôt les Marseillois, avec

lesquels ils formèrent une alliance durable, les polirent et

les adoucirent ; et quoique les progrès de la civilisation

dussent améliorer de plus en plus ces moeurs altérées

par celles des barbares conquérans qui se succédèrent,

elles se confondirent et durent se corrompre en se mêlant.

Cependant il paroît que la fureur des guerres qui se renouvellerent si souvent, entretint long-temps la férocité et la dépravation dans les particuliers ; car les temps des guerres, sur-tout des guerres civiles, sont ceux de l'audace, du crime et de l'humiliation ; ils s'opposent aux progrès de l'enseignement public et favorisent le débordement des moeurs. Mais le goût des sciences et des arts, inspiré par les Sarrasins qui dominèrent dans nos contrées ; cet amour pour les belles-lettres et les arts, dont les Nismois ont si bien senti le prix, dont François Ier leur donna un exemple si remarquable, et qu'ils ont toujours manifesté dans les intervalles de paix que leur laissoient de longues dissentions ; enfin cet esprit de philosophie qui, après une longue suite de siècles, s'est répandu sur le nôtre, et dont les heureux effets dans la ville de Nismes ont été de réunir les coeurs malgré la diversité des opinions ; tout a servi à donner aux habitans de Nismes, dans les premières classes de la société , cette aménité de moeurs, cette politesse, cette urbanité par laquelle ils se plaisent à se faire distinguer aujourd'hui. . Les Nismois ont été et ils sont encore, braves jusqu'à la témérité, vifs jusqu'à la pétulence, légers jusqu'à l'étourderie, également outrés dans leurs vertus et dans leurs défauts, lorsque les principes d'une éducation soignée ne les garantissent pas de l'impétuosité que le climat imprime â leur caractère naturel. Combien de traits dans l'histoire prouvent la vérité de ces portraits ! Nous ne les recueillerons pas, et nous nous bornerons à parler de quelques institutions propres à donner une idée des maeurs de nos concitoyens dans les difiérens temps, comparées avec leur caractère. Par une suite du dérèglement le plus pernicieux dans les moeurs, Nismes avoit une maison publique de débauche, gouvernée par une abbesse, à laquelle les consuls offroient un hommage solennel et un présent toutes les années, le jour de l'ascension. L'époque de la fondation de cette maison n'est pas connue ; mais on sent bien qu'elle ne put être instituée que dans ces temps affreux oû la barbarie et la guerre. introduisoient par-tout la corruption , l'anarchie et la brutalité. La peste de 1532 donna occasion de fermer ce lieu public de débauche que l'esprit du siècle avoit long-temps autorisé et toléré, parce qu'on crut reconnoître que la maladie vénérienne, dont l'extension étoit probablement due à cette maison, formoit, avec les maladies contagieuses qui dévastoient le pays , une complication redoutable. Aujourd'hui le libertinage n'est pas moins répandu peut-être, mais il est plus rafiné, plus délicat, moins scandaleux : il n'en favorise que plus directement le célibat et l'égoïsme, ces deux choses si visiblement contraire au bien public, à la population et aux moeurs. Les exercices publics connus à Nismes, ont été de divers genres. Les uns qui paroissent être venus des Grecs, étoient composés du saut, de la course, du palet, du javelot et de la lutte. Ils se sont conservés, mais seulement dans nos villages où ils sont connus sous le nom vulgaire de Votes ou de Joies. On en a supprimé les exercices du palet et du javelot auxquels on supplée par la coursé à cheval et le plus souvent par le combat des taureaux, l'un des spectacles les plus goûtés dans la colonie de Nismes, et pour lequel nos Nismois ont-conservé le plus de prédilection et d'ardeur. Mais ces exercices publics qu'on a bannis aujourd'hui du sein des villes, y étoient autrefois soigneusement entretenus, soit qu'on voulût dresser la jeunesse au service militaire, soit qu'on eût besoin, dans les intervalles des guerres, d'occuper l'ardeur de cette jeunesse bouillante, et de la distraire ainsi des actions contraires à l'honnêteté et aux moeurs. L'exercice public de la lutte et celui de l'arbalète étoient principalement encouragés comme répondant plus directement au voeu de la nation. Un prix solennellement distribué par les consuls, honoroit, chaque année, le vainqueur. C'est de ces institutions publiques que se formèrent les exercices du papegai, si long-temps chéri des Nismois, les combats à la fronde, et tout ce qui pouvoit entretenir le goût du service militaire. En vain les catastrophes qui souvent terminent les jeux de la fronde, les firent interdire, dès 1353, sous les peines les plus rigoureuses, on retrouve ces dangereux passe-temps parmi les enfans du peuple, chez lesquels des moeurs plus grossières et une éducation plus agreste n'étouffent que rarement les habitudes qui tirent leur source des moeurs primitives. Quant aux exercices du papegai, lesquels consistoient à tirer soit à farquebuse soit à Arbalète, pour remporter le prix destiné au plus adroit, on fut contraint de les défendre définitivement en 1660, lorsque cette ardeur que la jeunesse avoit pour les armes commençoit à dégénérer en entreprises funestes et en licences séditieuses, à la faveur des droits accordés à ce jeu public. On sait que, dans le paganisme, la fête de Flore se célébroit les trois premiers jours de mai. Une fille magnifiquement parée se promenoit sur un char couronné de feuilles et de fleurs ; on l'appeloit la reine maïa, et set compagnes, arrètant les paseans , leur demandoient de Far. gent pour leur reine. Le souvenir de cet usage s'est conservé à Nismes ; il est aujourd'hui consacré le premier dimanche du mois de mai, mais seulement par les jeunes énfans : on ne promène plus la reine maïa par les rues ; on la place à un carrefour, dans une sorte de niche ornée de fleurs, et ses compagnes demandent avec importunité aux passans de l'argent sous prétexte de marier la maïa. Nous ne parlerons pas de ces temps d'ignorance pendant lesquels un esprit de superstition, presque également étendu sur toutes les classes des citoyens, faisoit multiplier les donations aux églises et les aumônes aux mendians. La splendeur de l'état monastique, le dérèglement des moeurs parmi les personnes consacrées à la religion, et cette commisération mal-entendue qui multiplie les pauvres en entretenant leur paresse. tirèrent leur source de ces legs que la piété faisoit au préjudice même de la nature. Nous passerons encore sous silence ce zèle indécent, cette excessive ardeur que les Nismois témoignoient pour faire charivari, toutes les fois qu'une personne veuve contractoit de secondes noces. Cet usage, porté trop loin, fut prohibé par Charles V en 1373 ; il s'est conservé néanmoins parmi le bas peuple, par l'indulgence de la police. Nous ne dirons rien non plus de la passion des gens de Nismes pour les mascarades dans les jours de carnaval ou à l'occasion de la fête de Noël. Ces travestissemens, devenus un prétexte pour commettre une infinité de désordres et de violences, ne pouvoient qu'être défendus. Ceux que le carnaval avoit fait autoriser furent prohibés, en 1545, par la cour royale ordinaire de Nismes. Cependant on voit encore aujourd'hui les traces de cette pratique, à laquelle on ne s'oppose plus parce qu'on n'y trouve pas les abus qui l'avoient fait exclure d'une ville policée. Quant aux mascarades et aux danses usitées pour célébrer la fête de Noël, elles étoient trop licencieuses, trop ridicules pour être long-temps permises ; on les appeloit la fête des fous, nom bien analogue aux cérémonies burlesques qui s'y pratiquoient : elle fut défendue en 1395 , et dès-lors elle a resté supprimée. L'amour des Nismois pour leurs protecteurs, et leur soumission au gouvernement ont toujours éclaté d'une manière propre à honorer ce senfiment. Déjà nos dévanciers avoient élevé des statues à Auguste et à tout ce qui leur étoit cher ; ils avoient gravé sur des médailles les preuves de leur sensibilité ; leurs successeurs dressèrent une colonne emblématique à François Ier, et, dans les temps de troubles et de guerres intestines, ils arborèrent sur les remparts des enseignes qui faisoient foi de l'obéissance et de la fidélité des habitans pour l'autorité légitime (1). Si nous faisions mention de la sensibilité des Nismois envers leurs semblables infortunés, nous présenterions des preuves démonstratives de leur humanité. Ici nous verrions un citoyen vertueux instituer l'hôtel-dieu ; là nous trouverions un patriote sensible (2) créer à perpétuité un avocat des pauvres pour ménager à cette classe indigente les moyens d'éviter l'injustice et de se soustraire à l'oppression. (1) Ces hommages rendus au. pouvoir, dès long-temps consacrée, ne sont point incompatibles avec l'amour de la liberté. On peut souhaiter de voir réprimer les abus du pouvoir et réformer des institutions vicieuses ou surannées, et cependant les respecter tant que la main du temps ne les a pas ébranlées ; mais quand l'édifice croule de lui-méme, il est permis, en le relevant, d'en changer l'ordre et la disposition. Il est possible aussi qu'on regrette de bonne foi l'ancien plan ; il est seulement fâcheux que ne pouvant s'accorder sur la forme à donner à la maison, on s'en jette les pierres à la tête. Heureusement cette lutte a cessé et toutes les opinions se sont réunies dam la confiance pour un gouvernement tutélaire qui a prouvé que le maintien de l'ordre, la puissance des lois, la tranquillité et la prospérité publique ne sont pu inconciliables Avec l'indépendence du peuple et la liberté individuelle. (2) Louis Raoul en 1549. L'année 1740, époque d'une misère presque générale sur les artisans et les manouvriers, nous retraceroit le zèle avec lequel on s'empressa d'y remédier ; mais ces derniers temps nous ont donné un exemple bien plus remarquable de ce que peut la pitié sur des ames honnêtes. Nos fabriques ne fournissent plus à la subsistance des ouvriers, des familles entières vont manquer de pain : une association patriotique se forme, et les malheureux cessent de l'être, puisque leurs besoins sont réparés et prévenus ; puisque leur soulagement est assuré pour l'avenir par un établissement durable, dont les citoyens de tous les ordres se sont empressés à l'envi de faire les fonds, et que le gouvernement a revétu du sceau de son autorité en y ajoutant ses propres secours (1). Un mont de piété, où l'on prête gratuitement , vient encore d'être érigé par le concours des citoyens et d'un prélat généreux : établissement respectable, particulièrement destiné à préserver de la ruine de l'usure ceux qui, dans leurs besoins momentanés, rougiroient de recourir à la bienfaisance des personnes riches et charitables (2). (1) Plusieurs établissements de bienfaisance ont été formés en différens temps, soit pour abolir la mendicité, soit pour subvenir aux besoins des nécessiteux dans les calamités extraordinaires, soit , enfin , pour faciliter aux artisans quelques economies sur leurs salaires. I - En 1777 , le vénérable évêque Bercdelièvre provoqua, par son exemple, la libéralité des citoyens. Une souscription fut remplit; on recueillit des fonds considérables, et l'on régla sagement le mode de leur administration. La ville fut divisée en sept quartiers, dans chaqu'un desquels un commissaire étoit chargé de faire la recherche du pauvres mendiants, et d'en présenter au bureau général une liste sur laquelle ne devoient être inscrits que les vieillards, les enfans trop foibles pour gagner leur vie, les infirmes et les estropiés. D'après ces listes, le bureau fixoit la somme à donner à chaque famille, et en délivroit le montant aux commissaires pour en faire la distribution. Une portion des fonds étoit gardée en réserve pour secourir les savoyards et les montagnards qui viennent couper nos moissons, lorsque la contrariété du temps ne leur permettoit pas de fournir par le travail à leur subsistance. Au moyen de ces dispositions, aucun mendiant ne devoit être toléré ; la police les faisoit poursuivre et arrêter. Cependant, tels sont les force de l'habitude et les avantages de la profession, que ni les menaces, ni les peines, ni des secours abondans n'ont pu extirper ce fléau. L'inefficacité des remèdes employés pour le détruire , et le grand nombre d'hommes, de femmes , d'enfans valides adonnés à cet intime métier, accusent les citoyens aisée, non de défaut de charité, mais d'une charité mal-entendue. Avec les aumônes répandues à profusion et sans discernement dans les rues, aux portes des maisons et à celles des églises, on subviendroit aux besoins des véritables mendians (les relevés de 1777 en portent le nombre à 159, y compris quelques pauvres honteux), et à ceux de bien d'autres pauvres plus dignes de commisération que cette multitude oisive, quoique dans la force de l'âge et de la santé, qui étale au nos places publiques et dans nos promenades, le plus hideux comme le plus scandaleux des spectacles. II - Chaque fois que l'activité des manufactures se se ralentissant avoit laissé une partie des ouvriers sans travail, le commerce s'étoitl empressé de les secourir. Mais, en 1787, les fabriques étant tombées dans une inaction totale, cette fâcheuse circonstance suggère l'idée d'une mesue qui ne se borna pas à pourvoir au besoin présent : elle devoit assurer du ressources permanentes pour les calamités à venir. Le bienfait s'étendit aux habitans de toutes les professions qui, par l'effet d'une crise extraordinaire, auroient dans le cas d'être secourus; en conséquence, toutes les classes de citoyens aisés, contribuèrent à la première mise de fonds. Le produit de la souscription excéda 100 000 livres dont le commerce fournit la moitié et le chapitre un quart ; le surplus fut donné par tous les autres états réunis. Dans les années non calamiteuses, les arrérages devoient accroître le capital ; il fut placé en rentes viagères au trente têtes génevoises : sept années devoient suffire pour que le remboursement en fût opéré par l'accumulation de la rente, en conservant un revenu, décroissant graduellement à la vérité, mais qui ne s'éteignant qu'au bout de quarante ans, suivant les probabilités de la durée de la vie, laissoit le temps, par l'application souvent répétée du même procédé de multiplier considérablement la mise primitive. Cette belle institutions nommée association patriotique, fut autorisée par lettres-patentes : on les dut aux soins de l'intendant Ballainvilliers : rien ne doit empêcher de lui rendre ici la justice et de lui payer le tribut d'éloges que méritèrent, dans cette occasion, son zèle et sa libéralité. La révolution a détruit l'édifice ; il doit cependant en rester, des débris ; ils forment une créance des pauvres sur l'état ; les hospices, héritiers de toutes les fondations de bienfaisance, sont en droit de réclamer ce qui subsiste encore de celle-ci. III - Pour ne blesser la délicatesse de personne, on n'avait présenté que un établissement économique et non de charité , celui des soupes à la Rumford. (a) On vouloit qu'il profitât essentiellement à la classe industrieuse, et aux pauvres honteux ; on savoit qu'un tel secours seroit dédaigné par la mendians de profession, accoutumée à une vie moins frugale. Il a été repoussé par tout le monde, non que le gout de la soupe répugnât et qu'elle ne fût faite avec autant de propreté que de soin, on que la misère ne fût grande ; mais l'orgueil a triomphé du besoin, et ses clameurs ont découragé ceux mêmes qui n'avoient pas vu de honte à profiler des moyens d'épargne qui leur étoient offerts. L'établissement pourroit se relever et devenir infiniment utile, si les citoyens bienfaisans, au lieu de donner de l'argent aux pauvres qu'ils assistent, leur distribuoient des billets de soupes ; ils s'assureroient ainsi du bon emploi de leurs charités, et ils pourroient multiplier leurs bienfaits sans augmenter leur dépenses. (a) Benjamin Thomson, Comte Rumford, né en 1753 d'une famille de paysans pauvres de la Nouvelle-Angleterre, s'attaqua au problème de la mendicité, créant des «maisons d'industrie» dont la main-d'oeuvre était constituée par les mendiants occupés à fabriquer des habits militaires. Pour nourrir ces 2 600 mendiants, il occupa les soldats à faire de la culture de légumes et une cuisine savamment étudiée, pour eux et pour les ouvriers de la maison d'industrie, dont la «Soupe à la Rumford» qui remporta alors un certain succès. (2) Le rétablissement de ce mont de piété entre dans les vues d'amélioration des administrateurs des hospices. -oOo- En savoir plus sur les moeurs et légendes du pays Nîmois > Les origines du 25 décembre, la Noël de l'église Romaine> Les moeurs à Nîmes dans l'ancien temps > L'époque antique et la Déesse Maïa > L'abolition de la fête des fous à Nîmes en 1384 > Carnaval, Cavalcade et Fête de Charité à Nîmes > Etablissement d'une maison d'un avocat des pauvres à Nîmes en 1460 > Les filles de débauche, l'abesse et les maisons de tolérance au XVIe siècle à Nimes > La Tradition des jeux du papegaï à Nîmes et sa fin en 1660 > Création du premier jeu de Mail à Nîmes en 1637 > La Légende du lièvre ou Phallus du Pont du Gard. > Origine des spectacles taurins à Nîmes et dans le Gard |