DÉVELOPPEMENT

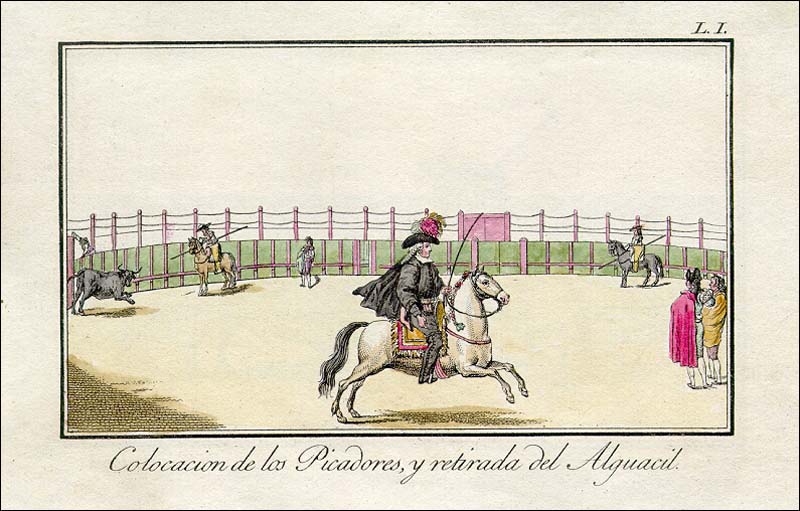

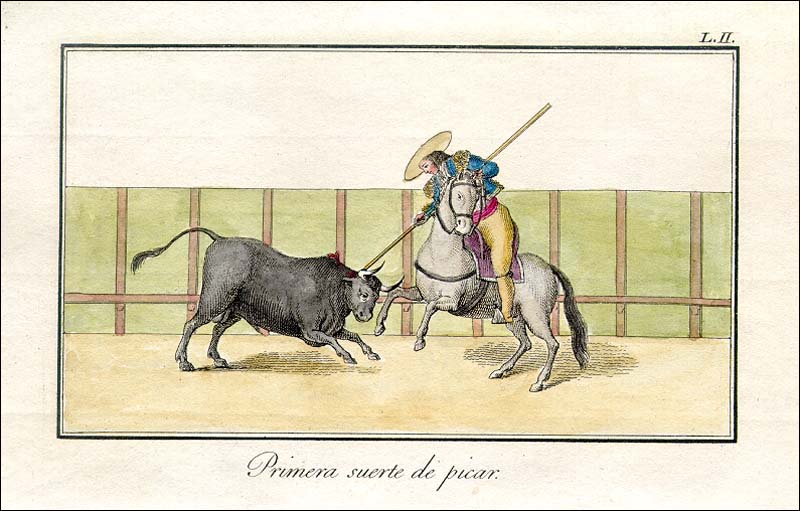

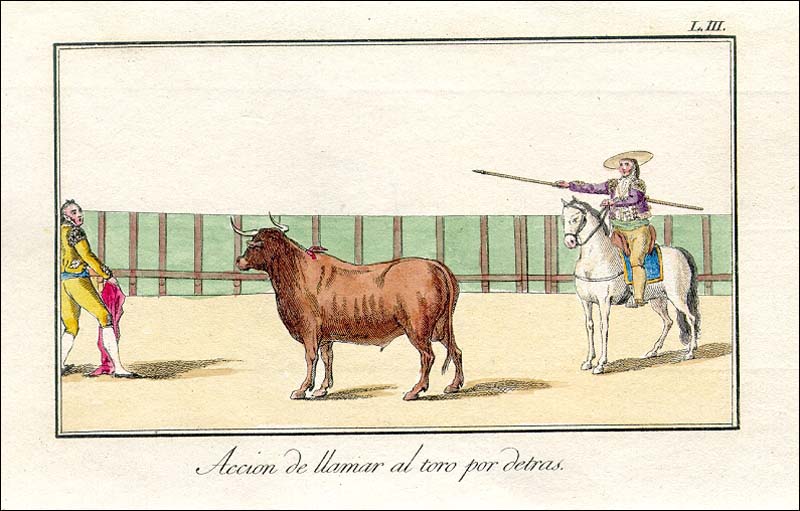

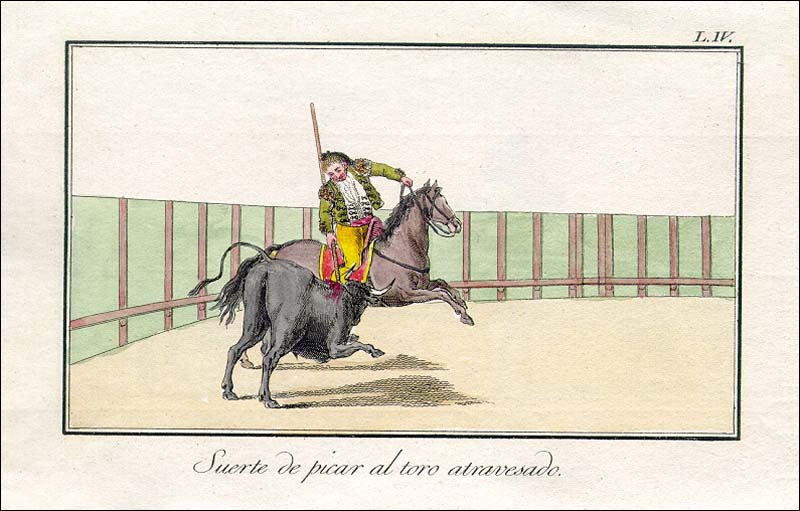

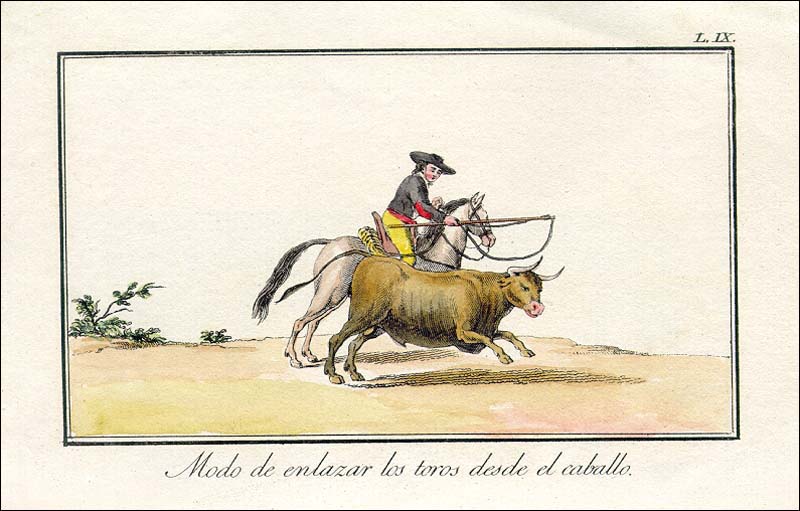

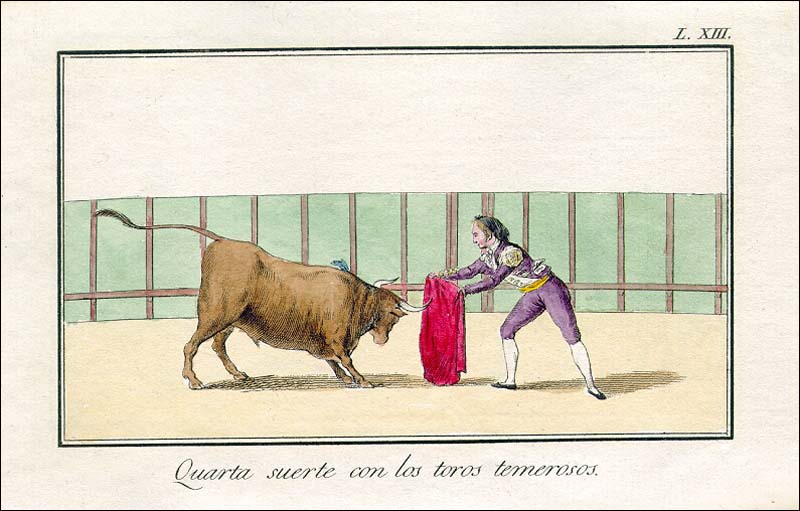

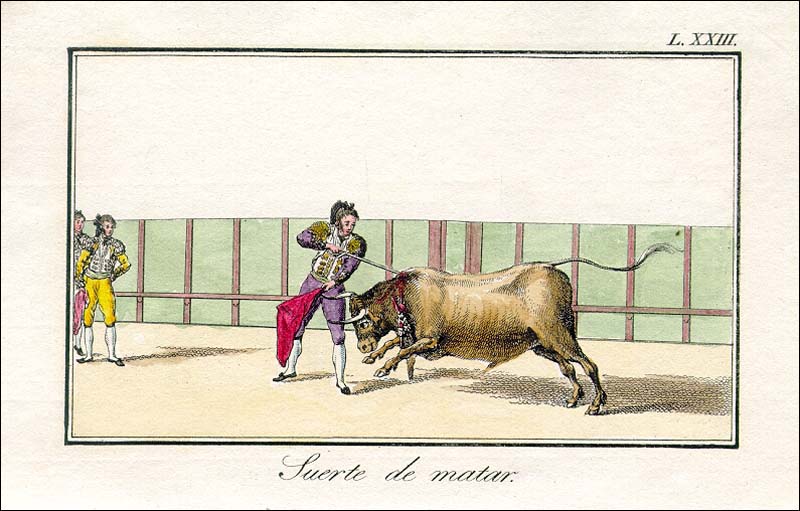

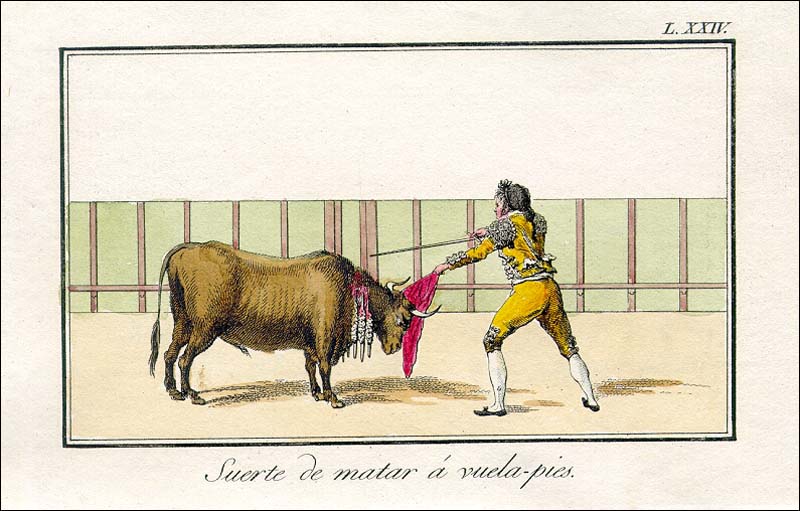

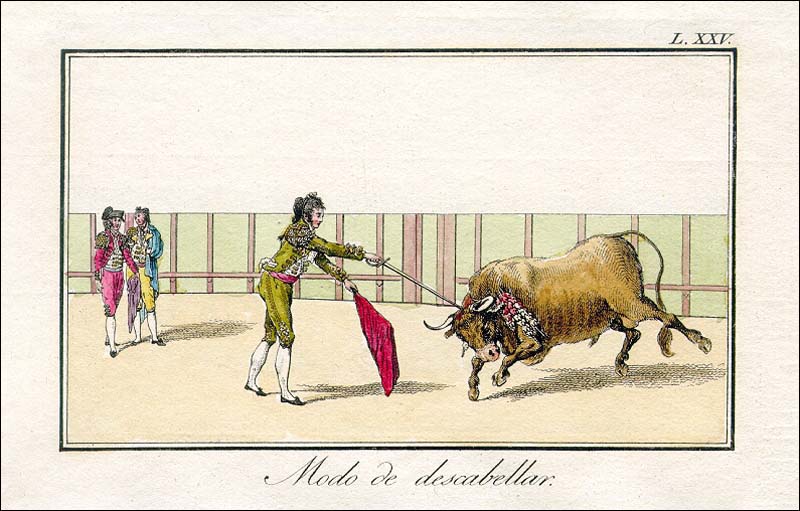

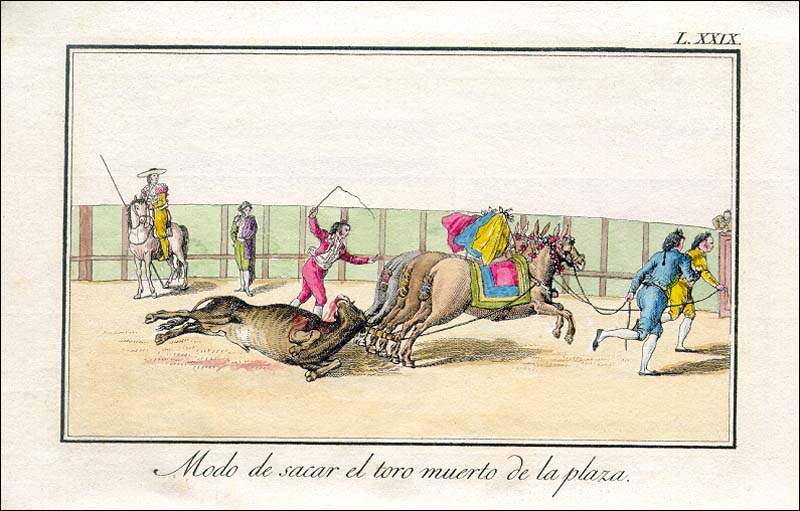

DES COURSES DE TAUREAUX EN ESPAGNE. Extrait de "Les Courses de Taureaux expliquées" de Oduaga-Zolarde, 1854 (anagrame de Aguado De Lozar)  Delgado y Gálvez, José : Tauromaquia o arte de torear á caballo y á pie, 1796. Les courses de taureaux en Espagne sont si anciennes que leur origine se perd dans la nuit des siècles. Le silence de l'histoire sur l'époque où ces spectacles commencèrent, soit avec le caractère exclusif de divertissement réservé à la noblesse espagnole, soit avec celui d'amusement public, laisse le champ libre à toutes sortes de suppositions et de conjectures. Les uns les font remonter au temps des Romains, les autres leur assignent une origine plus moderne, qui ne descend pourtant pas en deçà des derniers siècles de la domination arabe. L'opinion des premiers se fonde sur la passion des Romains pour les combats de gladiateurs et ceux de bêtes féroces, et sur les vestiges de leurs immenses amphithéâtres ou cirques qui subsistent encore, principalement en Espagne, dans les villes les plus anciennes, telles que Tarragone, Tolède, Murviedro (l'ancienne Saqonte ), Mérida, et en France, dans celles de Nîmes, Arles et quelques autres. Les derniers appuient leur sentiment sur le silence même de l'histoire touchant cette origine, et sur l'usage établi chez les Maures de combattre les taureaux à cheval ; il est en effet certain que ces combats étaient fréquents parmi eux et qu'ils les transmirent plus tard aux chevaliers chrétiens ; mais nous ne pouvons dire s'ils apportèrent cette coutume d'Afrique, ou s'ils la trouvèrent établie en Espagne, à l'époque de leur invasion. Ces exercices cependant, s'ils existaient au temps des Romains, différaient essentiellement de ceux des Maures, et surtout de ceux qui se pratiquent de nos jours. Le courage, la force et l'intrépidité étaient alors les seules ressources des anciens combattants ; tandis qu'aujourd'hui des principes raisonnés, des théories, des études pratiques ont fait de cette lutte une profession, un art. Cependant, avant d'avoir atteint sa perfection actuelle, la tauromachie a dû subir de nombreuses transformations. Nous allons en donner à nos lecteurs un léger aperçu. Dans l'hypothèse de leur existence au temps des Romains, ces luttes ne devaient avoir d'autre objet que l'exécution et le supplice des criminels, ou bien elles ne consistaient qu'en un simple combat de bêtes féroces, amusement favori du peuple roi. Plus tard, et pendant la domination des Sarrasins en Espagne, les combats de taureaux devinrent un divertissement exclusivement réservé à la noblesse et auquel ne prenaient part que les paladins et les chevaliers armés ; et en dernier lieu, à partir de l'avènement des Bourbons au trône d'Espagne, la noblesse cessant de prendre une part publique et active à ces amusements, ils changèrent complètement de caractère. Nous nous occuperons d'abord de ce que nous appellerons la première période ; ce sera celle où ces fêtes commencèrent à se célébrer avec quelque régularité. Quant à la période primitive, qu'on pourrait attribuer à l'Empire Romain, nous la laisserons dans l'inconnu, car, en dehors de quelques indices fournis par les ruines des monuments dont nous avons parlé, il n'existe ni traditions, ni écrits qui puissent nous éclairer sur des faits de ce genre dans ces temps reculés. Pour l'époque même à laquelle nous voulons remonter, il est assez difficile de préciser une date d'organisation régulière de ces combats. Jusqu'au temps de Dom Alphonse VI, on ne voit que la noblesse figurer dans les arènes. Il dut cependant y avoir un temps, où ces luttes n'étaient pas l'amusement exclusif des grands, puisque les lois de partida, œuvre de Dom Alphonse XI de Castille, appelé le Sage, les comptent parmi les spectacles ou amusements publiés ; la loi 57e, titre 15e, primera partida, range ce divertissement parmi ceux auxquels les prélats doivent s'abstenir d'assister, défense qui plus tard s'étendit aux autres ecclésiastiques et qui subsiste encore de nos jours, quoiqu'à vrai dire elle ne soit pas toujours religieusement observée. La loi 4 de la 7e partida semble faire entendre qu'à cette époque la lutte contre les taureaux était une profession exercée par des mercenaires, car elle voue à l'infamie quiconque lutterait contre des bêtes féroces pour de l'argent, et d'après une ordonnance du Fuero de Zamora, on pourrait croire qu'au XIIIe siècle il y avait dans cette ville un cirque affecté aux combats de taureaux. Si un tel cirque exista jamais, nous pouvons assurer qu'on n'en retrouve aucun vestige aujourd'hui, ni dans la ville, ni dans ses alentours, bien qu'on y remarque des restes d'autres constructions plus anciennes. Quoi qu'il en soit, il est certain que, les combats de taureaux furent un des exercices d'adresse et de courage auxquels se livraient avec une prédilection marquée les chevaliers du moyen-âge ; et surtout les paladins espagnols, maures et chrétiens. D'après les diverses chroniques de cette époque, il paraît hors de doute que le premier chevalier, espagnol qui se présenta dans l'arène pour combattre des taureaux à cheval, fut le célèbre Dom Ruy ou Rodriqo. Diaz del vibar, plus connu sousi le nom du Cid campeador (le Cid champion) , conquérant de Valence. La juste réputation de valeur acquise par ce jeune chevalier, ses exploits ainsi que la haute noblesse de sa maison, firent que cet acte d'intrépidité fut accueilli avec faveur et trouva de nombreux imitateurs. Cet exemple éveillant parmi les gentilshommes de l'époque une noble émulation, l'on vit bientôt Maures et chrétiens, à cheval et la lance au poing, descendre dans l'arène et rivaliser d'adresse, de force et d'intrépidité. Il est à remarquer que, depuis cette époque, tout événement important est célébré par des courses de taureaux dans lesquelles figurent, comme dans les tournois et les joutes, les plus nobles chevaliers. Ce divertissement devint bientôt si général et trouva tant de faveurs dans toutes les classes du peuple espagnol, qu'il fit tomber et bannir presque tous ceux qui étaient alors en vogue, entr'autres, celui qui consistait à faire paraître dans l'arène un porc poursuivi par deux hommes armés de bâtons et les yeux bandés ; il arrivait que ces deux .hommes, trompés par le bruit de leurs pas, se prenaient souvent l'un l'autre pour l'animal qu'ils poursuivaient, s'assénaient mutuellement de nombreux coups de bâton, au grand divertissement des spectateurs que cette scène tragicomique égayait extrêmement. Mais, quelque goûtées que fussent les courses de taureaux par toutes les classes de la société, la noblesse seule y prit part et s'en empara exclusivement. On ne doit pas s'étonner de cette prédilection, des hautes classes pour ce belliqueux divertissement. L'éducation guerrière indispensable à la noblesse chargée alors de la défense du pays ne permettait point à des hommes endurcis à la fatigue et habitués à une vie active, un moment, d'oisiveté ; aussi lorsqu'ils n'avaient pas d'ennemis contre lesquels ils pussent exercer leur valeur et leurs forces, les chevaliers charmaient les loisirs de la, paix par le simulacre de la guerre ; et reproduisant dans des spectacles publics les coutumes de l'époque et les occupations habituelles de leur vie, ils luttaient dans les joutes et tournois et faisaient leur apprentissage pour se mesurer plus tard, corps à corps, avec les adversaires que le hasard leur opposerait sur les champs de bataille. L'arène était, pour ainsi dire, l'école pratique où le chevalier se formait, développait ses forces, faisait preuve d'adresse et de valeur, qualités indispensables aux preux de ces temps où l'on ne gagnait les batailles qu'à force de bras, et dans lesquelles les princes et les rois eux-mêmes étaient tenus de combattre à la tête de leurs bataillons comme de simples soldats, toute autorité venant de la supériorité physique de l'homme. Bien qu'à cette époque les occupations des chevaliers, leur éducation, leurs divertissements fussent à peu près les mêmes dans tous les pays, les combats à la lance contre des taureaux ne passèrent cependant pas de l'Espagne dans les pays voisins, et restèrent le jeu favori des compatriotes du Cid. Quelques chevaliers étrangers, piqués d'honneur au bruit de leurs prouesses, et ne voulant paraître sous aucun rapport inférieurs aux gentilshommes espagnols, tentèrent d'importer chez eux ce genre de combat ; mais, pour lutter sans péril contre des taureaux, il ne suffit pas de posséder, même à un degré convenable, le courage, la présence d'esprit et la vigueur, il faut qu'à ces qualités indispensables se joignent la souplesse, l'adresse et l'agilité qui, il faut l'avouer, sont le partage des Espagnols et forment le caractère distinctif de leur race ; aussi arriva-t-il que de pareils passe-temps ne purent s'acclimater hors de l'Espagne, soit que les taureaux des autres pays ne fussent pas au même degré faits pour la lutte et ne se prêtassent pas au combat comme les taureaux espagnols, soit que les lutteurs manquassent des connaissances nécessaires, soit pour d'autres raisons que nous, n'avons pas l'intention de rechercher, nous contentant de constater les faits. Tandis que les courses florissaient en Espagne au XIIe et au XIIIe siècle, sous le règne d'Alphonse VI, d'Alphonse VII, d'Alphonse VIII, de Jean II et d'autres souverains, elles étaient rigoureusement proscrites de plusieurs contrées, notamment de l'Italie. On ne s'étonnera pas que de semblables fêtes fussent interdites dans ce dernier pays surtout, lorsqu'on saura que dans les essais qui eurent lieu à Rome, en 1332, il périt par les cornes des taureaux dix-neuf chevaliers romains et une multitude de gens du peuple, et qu'il y eut en outre un nombre infini de blessés. De pareils malheurs n'arrivèrent jamais en Espagne, quoique la férocité des taureaux y fût plus grande, et que pour les combattre à mort on n'y prît pas la précaution de retenir les taureaux avec des cordes comme on l'avait fait à Rome. Aux temps dont nous parlons, la galanterie était la compagne inséparable du courage : celle que les chevaliers déployaient à l'égard des dames en Espagne, ne contribua pas peu à soutenir et à augmenter la vogue des courses de taureaux : parées de riches atours et de joyaux précieux qui rehaussaient leur beauté naturelle, c'étaient elles qui présidaient ces fêtes ; du haut de leurs balcons dorés, elles appréciaient le mérite du chevalier qui portait leurs couleurs et qui leur adressait ses hommages ; selon la valeur et l'adresse qu'il avait déployée dans ce tournoi périlleux, elles lui accordaient ou lui refusaient leurs faveurs, et bien souvent le doux espoir d'un sourire enfanta des prodiges. Ajoutez à cela que les dangers des luttes flattaient l'amour-propre des chevaliers et entretenaient l'esprit guerrier du peuple ; que la noblesse montrait pour elles une prédilection marquée, que les souverains non seulement les protégeaient et les autorisaient par leur présence, mais daignaient aussi y prendre part ; qu'ils se présentaient eux-mêmes au combat et disputaient à leurs nobles sujets le prix que la beauté, reine de toutes les fêtes, décernait aux plus vaillants : telles furent les causes qui donnèrent à ces spectacles un développement extraordinaire, et les élevèrent à un haut degré de splendeur. L'émulation entre les chevaliers maures et les chevaliers chrétiens, autant en matière de hauts faits d'armes que de galanterie, les maintenait dans toute leur faveur et leur faisait faire sans cesse de nouveaux progrès. Ce fut cette même émulation qui leur fit atteindre leur apogée sous le règne des derniers rois maures de Grenade, et particulièrement sous celui du roi Chico, appelé Abou Abdallah, ou Boabdil. Sous ce règne se distinguèrent les nobles chevaliers maures Malek-Alavez, Muza, Almanaor, Gazul, et d'autres nobles Abencerrages, qui combattirent avec succès une multitude de taureaux, dans la place de la Bib-Ab-Rambla, destinée aux joutes et aux tournois. C'était la coutume alors d'accueillir dans la ville où se célébraient les fêtes les chevaliers ennemis, chrétiens ou maures ; il leur était permis de prendre part aux combats, et on les traitait comme des hôtes de distinction. La prise de Grenade et la dispersion des nobles tribus maures qu'elle renfermait ne fit pas tomber la tauromachie ; elle avait jeté de si profondes racines au cœur des Espagnols ; elle s'était fait parmi eux de si nombreux partisans, que malgré l'aversion que témoigna pour elles la reine Isabelle la Catholique, si aimée et si vénérée par son peuple, on continua à les célébrer avec la même ardeur ; la seule chose que leurs ennemis purent obtenir, ce fut que les taureaux destinés au combat parussent dans l'arène les cornes enveloppées d'autres cornes de cuir beaucoup plus larges et recourbées en arrière ; ils ne pouvaient ainsi faire de grandes blessures, et les combattants n'étaient exposés qu'a rouler dans la poussière et à recevoir quelques coups de tête ou de pied. Mais diminuer le péril du combat, c'était en détruire l'attrait et le mérite essentiel ; aussi cette précaution fut elle bientôt abandonnée, et telle était à cette époque l'affection du peuple pour les courses ; qu'une reine, entourée de tout l'éclat de la puissance et sûre de l'amour de ses sujets, n'osa pas les proscrire. Plus tard, elles obtinrent même une protection royale si pleine et si entière, que le petit-fils d'Isabelle, Charles, cinquième empereur d'Allemagne et premier roi d'Espagne de ce nom, donna des courses à Valladolid, alors résidence de la cour, pour célébrer la naissance de son fils aîné, depuis Philippe II, et non content de présider le spectacle, il descendit dans l'arène, quoiqu'il et été élevé hors d'Espagne, et par conséquent peu habitué à de pareils exercices, et tua un taureau d'un coup de lance, au milieu de l'enthousiasme et des applaudissements des spectateurs. Beaucoup. de nobles chevaliers se distinguèrent à cette époque par leur adresse dans l'art de rejonear les taureaux, c'est-à-dire de les tuer d'un coup d'une petite Iance ou javelot appelé rejon. Dans cet exercice excellaient le conquérant du Pérou. Dom Fernando Pizarro, le chevalier Dom Diego Raminez. de Haro et le roi de Portugal Dom Sebastian, avec une infinité d'autres chevaliers, parmi lesquels se faisait remarquer le comte de Buelna. La répétition continuelle de semblables amusements et l'expérience que les chevaliers acquéraient dans la lutte, perfectionnèrent cet exercice, et il parut au XVIIe siècle des règles écrites par D. Gregorio Tapia y Salcedo, plus tard par D. Gaspard Bonifaz, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques et écuyer du roi, et par plusieurs autres, sur la manière de combattre les taureaux à cheval : c'était la seule manière de combattre que l'on connût alors. Les chevaliers chrétiens, à l'imitation des chevaliers maures de qui ils prirent cette coutume, ne pouvaient descendre de cheval que dans un seul cas, ce que l'on appelait empeňo de á pié (engagement à pied). C'était celui où le chevalier avait perdu son chapeau, son gant ou quelqu'un de ses ornements, ou bien quand quelqu'un des pions ou valets de pied qui l'accompagnaient pour le servir et le défendre avaient succombé, ou encore quand son coursier était tué ou blessé ; alors seulement il lui était permis de descendre de cheval, et il ne pouvait remonter ni reprendre l'objet perdu, avant d'avoir tué le taureau. C'est ce qui arriva un jour aux chevaliers Dom Manrique de Lara et Dom Juan Chacon qui, dans cette position critique, tranchèrent , dit-on, d'un seul coup d'épée la tête du taureau. Pendant les règnes de Philippe II , Philippe III et Philippe IV, cas fêtes continuèrent à briller du même éclat et restèrent le partage exclusif de l'aristocratie, sans qu'il fût permis à aucun plébéien d'y figurer comme acteur. Philippe III reconstruisit, en l’embellissant, le cirque de Madrid, en 1619, et Philippe IV, non content de les favoriser, voulut y prendre part lui-même et combattit plusieurs taureaux. Sous ces différents règnes se distinguèrent une multitude de chevaliers, parmi lesquels nous. citerons seulement le duc de Maqueda, le comte de Villamediana, le chevalier de Sastago, aujourd'hui marquis du même nom, Cea, Villamor et Dom Gregorio Gallo, écuyer du roi ; ce dernier est l'inventeur de la espinillera, espèce de haute guêtre ou de coussin ouaté, monté en fer, et servant à protéger les jambes des cavaliers. On l'appela d'abord Grégoriana, du nom de l'inventeur ; c'est la jambière dont se servent aujourd'hui les picadores, et qu'ils désignent sous le nom de mona. A la fin du XVIIe siècle brillaient parmi les plus adroits lutteurs à cheval, les nobles et puissants seigneurs, marquis de Mondejar, comte de Tendilla et le duc de Medina-Sidonia, qui était si habile à la, lutte, qu'il tua deux taureaux de deux coups de rejon, aux fêtes du mariage de Charles II avec Marie de Bourbon ; ces fêtes eurent lieu en 1673 ; on y vit encore figurer, avec une foule d'autres seigneurs, les marquis de Camarasa et de Rivadavia. Ce fut pendant le règne de Charles II que les courses atteignirent leur plus haut degré de splendeur ; mais la lignée mâle des rois hispano-autrichiens s'étant éteinte en lui, la couronne passa dans une maison étrangère, et les Bourbons montèrent sur le trône d'Espagne dans la personne du duc d'Anjou, petit-fils de louis XIV ; le nouveau roi, prit le nom de Philippe V. Si les changements de dynastie dans un royaume amènent généralement de grands troubles politiques, il n'est pas moins vrai de dire aussi que l'influence bonne ou mauvaise de ces changements se fait sentir jusques dans les coutumes du pays. Dans une nation aussi éminemment monarchique que l'Espagne, chez des hommes aussi attachés à leurs rois, le trône devait nécessairement exercer une grande influence même sur les goûts et les passions traditionnelles du peuple. Les habitudes, les opinions de Philippe V produisirent donc une révolution générale dans les mœurs, dans les coutumes espagnoles, et son influence s'étendit particulièrement sur les spectacles et les divertissements publics. A partir de cette époque, les courses de taureaux cessèrent d'être ce qu'elles avaient été jusqu'alors, et éprouvèrent une transformation complète. Nous crayons devoir en parler dans un chapitre spécial. Nous tâcherons de donner une idée succincte de leurs modifications, de leurs progrès au point de vue de l'art, et nous ferons connaître en même temps les hommes qui s'y distinguèrent et qui contribuèrent le plus à donner une haute valeur artistique et même scientifique à la tauromachie.  Delgado y Gálvez, José : Tauromaquia o arte de torear á caballo y á pie, 1796. II Les changements amenés dans la monarchie espagnole par l'avènement de Philippe V furent grands et nombreux ; il n'entre pas dans notre plan de les énumérer, et nous nous bornerons à passer rapidement en revue les transformations que les courses de taureaux éprouvèrent depuis cette époque. Élevé chez une nation dont les mœurs et les coutumes différaient entièrement de celles du peuple sur lequel la Providence l'appelait à régner, il n'est pas étonnant que ce prince regardât avec amertume et dégoût un spectacle exclusivement espagnol, auquel il n'était pas accoutumé. La noblesse d'Espagne a toujours été fort dévouée à ses rois ; aussi, quand les grands et les nobles remarquèrent l'aversion du souverain pour les courses, quand ils s'aperçurent qu'il voyait avec peine les classes élevées y prendre une part active ; pour lui donner une preuve de leur amour, ils sacrifièrent leurs goûts particuliers aux goûts du monarque et se retirèrent de l'arène. Peut-être l'aversion que Philippe V montra pour ce divertissement était-elle aussi un calcul de sa politique; peut-être avait-il en vue d'énerver l'esprit guerrier et entreprenant: de la noblesse espagnole, en l'éloignant de fêtes qui le ravivaient constamment ; peut-être voulait-il lui faire perdre le goût des exercices belliqueux et lui faire contracter celui d'autres occupations plus pacifiques et plus sédentaires, pour la dominer plus facilement. Quel que fût le motif de l'aversion réelle ou feinte manifestée par Philippe V, il est certain que la retraite des nobles porta un terrible coup aux luttes du cirque, et qu'à dater de cette époque, les courses de taureaux perdirent de leur éclat. Ce qui n'est pas moins certain, c'est qu'alors aussi commença la décadence et la dégénération de la noblesse espagnole qui, abandonnant ses mâles occupations, n'eut plus d'autre souci que celui de mériter les faveurs du monarque et de jouir dans la mollesse des plaisirs de la cour. Mais si Philippe V, en suivant, dès son avènement à la couronne d'Espagne, le plan et les conseils de la politique absorbante de son aïeul Louis XIV, parvint à obtenir que la noblesse, par adulation pour sa personne, abandonnât les habitudes guerrières que les courses nourrissaient dans son sein , il n'est pas moins vrai que le goût de ces fêtes était si profondément enraciné dans les autres classes du peuple espagnol, qu'il aurait fallu, pour obtenir le même résultat parmi elles, changer entièrement leurs inclinations et leur caractère. Aussi fallut-il laisser subsister, quoique dans des conditions défavorables, ce divertissement qui avait pris des proportions tellement gigantesques qu'il se présentait avec le caractère d'un spectacle national. Malgré toute son autorité, il fut impossible au roi d'Espagne de l'interdire dans son royaume ; tout ce qu'il put obtenir, ce fut qu'après la retraite des nobles , ces fêtes perdissent, leur caractère exclusivement aristocratique. Le peuple, jusqu'alors exclu de l'arène, fit son profit de ces dispositions ; il s'attacha d'autant plus à la tauromachie qu'on l'avait menacé de l'en priver. Le goût des courses reprit bientôt un grand empire et se développa en des proportions telles que, malgré toute son antipathie, le gouvernement, entrainé par les désirs universels, se vit contraint à construire lui-même ou à laisser construire quelques cirques sur divers points du royaume, en se bornant à exiger que les produits des spectacles fussent destinés aux établissements de bienfaisance, coutume qui s'est conservée jusqu'à ce jour. Cependant, durant les premières années du règne de Philippe V, il y eut encore quelques chevaliers qui osèrent se présenter dans l'arène et se distinguèrent dans les luttes tauromachiques, entr'autres Dom Géronimo de Olaso, Dom Luis de la Pena, de l'ordre de Calatrava ; et Dom Bernardin Canal ; l'un d'eux, Dom Nicolas Norelli, écrivit en 1726; sa Cartilla, ou l'Art de combattre les taureaux c'est le premier ouvrage qui traite de la manière de les combattre à pied. Plus tard, en 1750, Dom Eugenio Garcia Baragan écrivit sur le même sujet. Le changement, déterminé par l'avènement de Philippe V amena dans l'arène des hommes hardis qui, poussés par leur goût particulier et stimulés par l'appât d'un bénéfice, se présentaient pour combattre les taureaux, non pas comme les chevaliers les avaient combattus jusqu'alors, mais à pied et corps à corps. C'était une chose qui, jusqu'à cette époque, ne se faisait que dans certains cas exceptionnels, tels que celui del empeno de à pié, dont nous avons parlé plus haut ; il faut dire cependant que les Maures se hasardaient quelquefois à exécuter cette passe à l'aide du capellar, petit manteau mauresque ou pèlerine, et de l'alquicel, vêtement maure en forme de grand manteau. Dans les premiers temps qui suivirent la désertion du cirque par la noblesse, on voyait souvent, d'après le témoignage des auteurs contemporains Salas Barbadillo, Juan de Yagüe et d'autres, des spectateurs tuer eux-mêmes le taureau, du haut des amphithéâtres, au moyen de longues lances, de piques et d'autres instruments. D'autres fois, on lui coupait les jarrets ; mais cette dernière opération passait pour vile, et comme telle, elle était réservée aux esclaves maures. Mais ces circonstances exceptionnelles donnaient lieu à des scènes de confusion et de désordre tellement désagréables, qu'aujourd'hui on ne pourrait pas les voir sans dégoût. Du reste, on vit pourtant que dans ces mêmes courses, ou d'autres qui eurent lieu à Madrid vers le même temps, deux personnages assez bien vêtus restèrent constamment dans l'arène au-dessous du balcon royal , ayant l'air d'être tout entiers à une conversation familière, et quand le taureau s'approchait d'eux et les attaquait, ils évitaient ses coups par une simple inflexion de corps st presque sans bouger de place, manœuvre qui soulevait chaque fois dans l'amphithéâtre des applaudissements frénétiques. C'est ainsi que les nombreux amateurs qui se présentaient chaque jour dans l'arène perfectionnaient peu à peu les différentes passes : en commença vers cette époque à poser des parches et à exécuter la passe du harpon, qui consistait à poser une banderilla. Mais cette passe était bien loin de se faire avec la perfection et l'habileté avec laquelle on l'exécute aujourd'hui. Le banderillero se plaçait dans une position oblique à la direction; du taureau, et élançant eu même temps que l'animal, il passait devant lui et, de la main droite, lui clouait en courant une seule banderilla au rehilete, comme on disait alors ; à son bras gauche pendait un manteau qui lui servait à protéger son corps. Bien rares étaient ceux, qui clouaient à la fois deux banderillas, et encore ceux-là même ne se hasardaient-ils à les clouer que du même côté, tandis que les banderilleros d'aujourd'hui exécutent la même passe de mille manières différentes, avec la plus grande aisance et une grâce parfaite, soit qu'ils attendent le taureau de pied ferme, soit qu'ils l'attaquent de front, pour lui planter les deux banderillas en même temps et une de chaque côté. Telle est la façon dont les courses se firent jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors se présenta dans l'arène le célèbre Francisco Romero, né à Ronda, en Andalousie, et qu'on peut regarder comme le père des toreros et le créateur de la tauromachie, titre qu'il mérita pour avoir modifié la manière de tuer le taureau, pour avoir osé le premier l'attaquer en face et le tuer de pied ferme, n'ayant pour arme offensive qu'une épée, et pour arme défensive un morceau de toile de laine rouge roulée autour d'un bâton ; c'est ce qu'on appela muleta. Grand fut l'enthousiasme qu'excita parmi les spectateurs le jeune matador, quand il parut dans l'arène, revêtu d'une culotte et d'un justaucorps de peau de daim, la taille serrée par une large ceinture de cuir et les bras couverts de manches ouatées en velours noir ; mais plus grande encore fut la joie publique, quand on le vit répondre aux espérances qu'il avait fait concevoir, et tenir tout ce qu'il avait promis. Comme noue nous proposons de revenir sur ce sujet dans la série des biographies des plus fameux toreros, que nous écrirons à la suite de ce précis, nous allons continuer à esquisser la marche et les développements des courses depuis le temps de Romero. Le premier pas fait dans la voie de régularisation des courses et dans la nouvelle manière de combattre les taureaux, on pouvait espérer que le progrès ne s'arrêterai plus. En effet, on ne tarda pas à voir paraitre des hommes doués de qualités extraordinaires, qui imitèrent l'exemple audacieux de Romero et perfectionnèrent son Invention. Son fils Juan, qui lui succéda, organisa et introduisit dans le cirque des cuadrillas de pegadores de parches, de banderilleros et de picadores de vara larga, nom qu'on leur donna pour les distinguer des rejoneadores, cavaliers qui tuaient les taureaux à coups de lance. Le rejon et le rejoncillo furent remplacés par une longue pique dont les picadores ne se servent plus que pour soutenir le choc du taureau, et arrêter son effort. Dans cet exercice se distinguèrent en première ligne Fernando Toro, D. José Daza et Juan Misas, et dans celui de poser les parches et de clouer les banderillas, Antonio Palacios et Juan Bueno, en Andalousie. . Le fameux Costillares, Joaquin Rodriguez, après avoir été second épée de Juan Romero et de Michel Galvez, son contemporain, ne tarda pas à se distinguer, à tel point qu'il mérita le titre de Regenerador del toreo. Sous son habile direction les chulos ou capoteadores améliorèrent leur jeu, les banderilleros se hasardèrent à planter deux lances à la fois, et lui-méme, tirant meilleur parti de la muleta, perfectionna la manière de s'en servir et celle de tuer le taureau appelée de recibir, seule connue jusqu'alors. II inventa le coup d'épée à la course pour les taureaux qui ne voulaient pas attaquer, passe pratiquée aujourd'hui sous le nom de vuelapies. Alors aussi on commença à regarder les matadores comme les chefs des courses, et à les désigner par les qualifications de 1e épée, 2e épée : de leur côté, ils s'entourèrent, d'hommes passionnés pour ces luttes et organisèrent de nombreuses cuadrillas de toreros qui leur étaient entièrement subordonnés, les suivaient partout et étaient divisés entr'eux, selon leur rang d'ancienneté, en diverses catégories, telles que chulos, banderilleros y picadores ; ils montaient ces divers degrés plus ou moins rapidement, en raison de leur capacité, de leur pratique et de leurs connaissances respectives : Arocha, Garcés, Asensio et quelques autres furent les meilleurs banderilleros, et Varon, Ortega, Randon, Gil Garcia, Felipe Lenna, les plus renommés picadores de la cuadrilla de Costillares. D'autres matadores de mérite disputèrent à Costillares la prééminence ; mais ils furent bientôt réduits à se désister de leurs prétentions ; le seul rival digne de lui était Juan Romero, homme du plus grand mérite. La rivalité de ces deux matadores, fondée uniquement sur leur mérite personnel, donna naissance à deux grands partis et à deux grandes écoles, qui partagent encore aujourd'hui les toreros et` les amateurs ; elles sont fondées toutes deux sur les principes de l'art tauromachique et sont appelées, l'une École de los Puértos ou de Ronda, patrie des Romero, premiers matadores qui tuèrent le taureau à pied, et l'autre École de Sevilla, patrie de Costillares, régénérateur des courses, comme nous l'avons dit. Ces toreros ne tardèrent pas à être remplacés par d'autres ; mais parmi tous ceux qui brillèrent à cette époque, il en est deux dont la renommée et les exploits fabuleux ont traversé les temps et sont venus jusqu'à nous ; élèves des deux écoles qui venaient de naître, ils ne furent ni moins parfaits que leurs maîtres, ni moins rivaux entr'eux : c'étaient José Delgado (Pepe Hillo), élève de Costillares, et l'herculéen Pedro Romero ; les formes athlétiques de ce dernier et ses profondes connaissances le portèrent bientôt à la première place des toreros de l'époque ; Pepe Hillo seul, qui avait des connaissances théoriques plus profondes et qui était plus audacieux et plus entreprenant, put balancer sa réputation. Ce dernier torero, dont nous raconterons plus tard la mort tragique, non content d'avoir acquis une parfaite connaissance pratique des diverses passes exécutées jusqu'alors, et d'en avoir inventé d'autres d'une audace singulière, se proposa encore d'en décrire les règles. Il rédigea en effet un ouvrage, sous le titre de Tauromaquia, ó arte de torear á caballo y á pié, qui fut publié en 1796, corrigé et augmenté depuis de trente planches représentant les différentes passes de la lutte. Ce livre est fort estimé, mais il est devenu si rare, que nous n'avons pu nous en procurer un exemplaire. Comme nous n'avons pas l'intention de faire une nomenclature minutieuse de tous les noms que la tauromachie a illustrés, et que d'ailleurs ou trouvera plus loin les noms et la vie des plus fameux toreros, nous nous bornerons à dire ici que les courses continuèrent avec le plus grand éclat, et sans éprouver de changements notables, jusqu'au règne de Charles III, époque où leurs adversaires réussirent à les faire proscrire pour quelque temps par le monarque. Mais déjà, au temps des fameux matadores dont nous avons parlé, en 1776, les différentes passes qui se font aujourd'hui étaient connues et exécutées, telles que la véróniqua, la navarra, el recorte, el galleo, la passe d'espaldas ou par derrière, invention de Pepe Hillo, et la passe de banderillas, á media vuelta y á cuarteo (1), qu'ils enseignèrent à leurs banderilleros. (1) Voyez dans le Vocabulaire tauromachique l'explication de ces différentes passes. Ainsi, l'on peut dire que les dernières années du XVIIIe siècle furent la seconde époque où les courses de taureaux, avec un caractère différent, brillèrent de leur plus grand éclat et atteignirent leur plus haut degré de splendeur, grâces aux deux Romero, à Costillares , à Pepe Hillo, glorieux rivaux dont les efforts ravivaient sans cesse l'intérêt du public et fournissaient des aliments nouveaux à l'avidité des spectateurs, en même temps qu'ils contribuaient puissamment aux progrès de l'art tauromachique. Cependant, de 1820 à 1830, les courses avaient un peu langui ; le peuple ne montrait plus le même empressement pour elles ; les graves événements politiques qui bouleversaient le pays ne permettaient pas de songer aux divertissements de la paix ; de plus, au point de vue de la perfection où était arrivée la lutte, les toreros qui se succédaient n'inventaient plus rien, et , quoique bons , ne possédaient pas des qualités extraordinaires qui en fissent des notabilités tauromachiques d'un ordre supérieur. En 1830, le gouvernement ranima le goût des spectacles du cirque et releva les courses de l'état de décadence où elles commençaient à tomber, par la création d'une école de tauromachie théorico-pratique, qu'il fonda à Séville, sous la direction des fameux toreros Pedro Romero et Cándido. Cette mesure fut parfaitement accueillie du public, elle réveilla le goût des courses, et produisit bientôt d'excellents effets. En 1832, se présenta sur le cirque de Madrid un élève de l'école de Séville ; c'était Francisco Montes qui, dès le premier moment, gagna les sympathies des spectateurs et se fit bientôt un nom européen. Depuis, quoique l'école nouvelle ait été supprimée, l'affection des Espagnols pour leur spectacle ne s'est pas refroidie. Cependant, la tauromachie compte aujourd'hui peu de notabilités ; la mort du fameux Montes ne laissa guère que trois ou quatre matadores dignes de fixer l'attention et sur lesquels puissent se partager les sympathies du public ; ce sont José Redondo (el Chiclanero), neveu et élève de Montes, également de l'école de Séville, mais qui n'existe plus, Francisco Arjona Guillem (Cuchares), élève de Juan Leon, Julian Casas (el Salamanquino), Cayetano Sanz, Labi. Après eux se font remarquer Juan Pastor, Ezpeleta, Barragan (el Camarada), Trigo, Pepete, Pucheta, Manuel Arjona, frère de Cuchares, Juan de Dios, et beaucoup d'autres de moindre renom ; mais nous devons faire remarquer que, d'une année à l'autre, de nouveaux artistes peuvent se produire et s'élever aussi aux sommités de l'art. Pour avoir perdu le caractère aristocratique qui le distinguait dans les premiers temps, ce divertissement n'a pas laissé de conserver jusqu'à ce jour, parmi les gentilshommes et surtout au sein de la noblesse andalouse, des amateurs passionnés. Ne pouvant se livrer en public au plaisir de combattre des taureaux à pied et à cheval, ils s'adonnent à leur passe-temps favori en secret, dans des cirques spéciaux réservés pour eux. Il en existe du moins deux à Madrid. Ce qui n'était autrefois qu'un passe-temps pour la noblesse, est devenu aujourd'hui une profession lucrative à laquelle ne se consacrent que des hommes d'une audace et d'une valeur à toute épreuve, mais sortis des rangs du peuple. On trouve cependant une exception à cette règle : Don Raphaël Perez de Guzman, descendant de l'immortel héros de ce nom, l'un des plus grands noms de l'Espagne, malgré quelques scrupules exprimés dans sa famille, ne crut pas déchoir de son rang en portant l'épée de ses aïeux dans les arènes où il sut acquérir une haute réputation artistique. Quoi qu'il en soit, sous toutes leurs formes et à toutes les époques, ces spectacles ont été l'objet d'une grande prédilection de la part des Espagnols, et ont produit dans les esprits un enthousiasme dont on ne peut se former une idée que lorsqu'on se trouve mêlé aux spectateurs d'un combat de taureaux. En vain leurs ennemis ont-ils fait tous leurs efforts pour les supprimer. S'ils y réussirent quelque temps, comme sous le règne de Charles III et pendant le favoritisme de Godoy, la privation de ces spectacles ne fit qu'en accroître la passion, de telle sorte que le peuple de Madrid, exaspéré tant par la suppression de cet amusement que par la disette qui se déclara en même temps, se révolta avec fureur aux cris de Pan y toros ! et força le monarque à se retirer de Madrid. Le gouvernement se décida à lever l'interdiction prononcée contre les courses en dissimulant cette concession par l'exigence de quelques modifications dans les conditions de la lutte. La manière de combattre à cheval a éprouvé de notables changements. Aux anciens chevaliers qui combattaient à mort, ont succédé les picadores, qui ne leur cèdent ni en courage ni en adresse, mais qui ne sont plus, pour ainsi dire, que des jouteurs à armes courtoises ; le rejoncillo et la lance ont été remplacés par la vara de detener, longue pique qui diffère autant par ses dimensions et sa structure que par sa destination, des armes primitives. Les chevaliers tuaient le taureau, les picadores ne font que le piquer. Aussi le fer qui arme les piques est-il moins terrible que la lance d'autrefois. Les chevaliers montaient des chevaux de choix, dont ils connaissaient parfaitement les habitudes, le picador n'a à sa disposition que de véritables rosses, accablées par l'âge et le travail, et que leur inutilité condamne à l'équarrissage. De là vient qu'il en périt un très-grand nombre dans les courses. Manquant des forces et de l'agilité nécessaires pour soutenir le rude choc des taureaux, incapables même d'obéir au frein, ils ne se prêtent pas à une défense convenable ni aux mouvements nécessaires pour éviter des blessures mortelles ; mais le picador, qui les monte sans les connaître, doit être bon cavalier pour sortir sain et sauf du combat. Quoiqu'il soit interdit à la noblesse de prendre part aux courses de taureaux, soit à cause des changements introduits dans ce spectacle, soit à cause de son caractère particulier, par une étrange anomalie et par un singulier contraste avec les coutumes et les préjugés du siècle, il se conserve un simulacre et un souvenir des anciennes courses. Ce simulacre n'a lieu que dans certaines occasions déterminées, et il a pour but de célébrer d'une manière solennelle des événements mémorables, tels que l'avènement d'un nouveau roi, la naissance ou le serment du fils aîné du monarque régnant en qualité d'héritier présomptif. Quand un cas pareil arrive, indépendamment des courses ordinaires, qui font toujours partie du programme des fêtes, ont lieu d'autres courses à la manière ancienne. Ce sont alors de véritables chevaliers, étrangers à la profession tauromachique, qui se présentent dans l'arène. Montés sur de superbes coursiers richement caparaçonnés, armés de pied en cap, ils doivent donner la mort au taureau au moyen de rejoncillos, légères demi-lances ou javelines, qu'ils lui enfoncent dans le cervelet, et qui, bien plantées, le laissent mort sur le coup. Ces courses ne se font qu'à la cour, en présence des personnes royales, et dans la grande place. Les hallebardiers, armés de leurs piques, se disposent en corps dans l'arène au-dessous du balcon royal , exposés aux attaques du taureau, et sans autre défense que la pointe de leurs hallebardes, qu'ils lui présentent en masse. Les personnages qui prennent part au tournoi sont tous de nobles chevaliers , appartenant aux corps qui existent sous Reales maestranzas, à Séville, à Valence, à Ronda, à Saragosse : les membres de la famille royale eux-mêmes appartiennent généralement à ces corps. Les chevaliers admis dans l'arène portent le caballeros en plaza. Ils sont assistés d'une multitude de pages, de valets eu riche livrée, et, par mesure de précaution, chacun d'eux est accompagné d'un des plus fameux toreros de l'époque, qui, avec sa cuadrilla, se tient toujours prêt à faire ce que les circonstances demanderont. Chaque chevalier a aussi un parrain, et ces parrains sont eu général des grands d'Espagne. Ces grands personnages déploient en ces occasions le plus grand luxe dans les magnifiques présents et dans les énormes dépenses qu'ils font, pour le plus grand honneur de leurs filleuls et l'éclat de leurs nobles maisons. En un mot, par la solennité, le luxe et la magnificence qu'on y déploie, ces fêtes, que l'on a distinguées par le nom de funciones reales, sont une imitation parfaite des anciens tournois, avec toute leur splendide mise en scène.  Planches tirées du livre "Tauromaquia o arte de torear á caballo y á pie, 1796." Delgado y Gálvez, José :               -oOo-

|